開業までの流れを知ろう【パン屋開業/菓子製造業許可/コンセプト決め】

今回のテーマは「開業までの流れを知ろう!」。

オリエンテーションでは各種ツールについて解説してきました。

ここからはいよいよ本編に入っていきます。

この記事では「パン屋をはじめたい」と思ったときに、まず把握してほしい”パン屋の開業までの流れ”をざっくりまとめてみました。

今後どんどん補足していきますので、まずは概要をつかんでいただければと思います。

それでははじめていきましょう!

パン屋の計画を立てよう

パン屋をはじめるにあたり、考えておくことがあります。

- コンセプトを決める

- ターゲット層を考える

- 販売メニューを決める

- 販売方法を考える

- 工房取得のための予算

- 工房取得までにやること

- 家庭との両立 などなど

それぞれ解説していきます。

コンセプトを決める

パン屋さんといってもカタチはさまざま。

- ハード系専門

- ベーグル専門

- 食パン専門

- クロワッサン専門

- サンドイッチ専門

- 米粉専門

- 天然酵母専門

- オールラウンダー

自分がどんなパンを焼きたいか

これ、結構大事。

苦手なパンをずっと焼くのは辛いですよね。せっかくやりたいことをやるならすべて楽しみたいものです。

たとえばわたしは食パンやハード系をそこまで得意としていません。

逆にもちもち食感に関しては自信があります。なので割と早いタイミングで”もちもち”をウリにすることに決めました。

「どんなパンを食べてもらいたいか」や「どんなパンが今トレンドなのか」も大切ですが、苦手なパンを焼き続けることは自分にとってもお客さんにとってもメリットはありません。

まずは自分が”好き”で”得意”な分野から攻めていきましょう。

同時にテーマカラーや雰囲気なども決めるといいかなと。のちにお店の名前やロゴ、パッケージやディスプレイにも関わってきますので、これらは時間をかけてじっくりと吟味していくといいかと思います(ただし食べるものですので、奇抜な色や組み合わせは控えましょう)。

ターゲット層を考える

ある程度焼きたいパンを絞ったら次は「どんな人に買って欲しいか」も考えてみます。

お店を開くかどうかでも内容が結構変わりますよね。

- 近所の人が気軽に買える

- ハード系が好きな人向け

- たまにしか買えないレア感

- 天然酵母で風味豊か

- 米粉パン専門 などなど

たとえばショッピングモールなどにあるパン屋さん。こういったパン屋さんはさまざまな商品を取り揃えています。

理由は”ショッピングモールがそういったお客さんが多く訪れる”から。

逆に自然系のイベントだったらこういったパン屋さんよりも、天然酵母や米粉を押し出した方が集客できるかもしれません。

なんにせよ自宅でちいさく開業するわけですから、”すべてのパンを満遍なく用意する必要はない”ですよね。

”推し”でとことん攻める。それができるのはちいさなパン屋ならではかなと。

さらにそのターゲット層は「どんなときにパンを購入するのか」。そんなことも考えてみましょう。

- 平日昼間に動けるひと

- 土日に買いに行くひと

- イベントで買いたいひと

- ネットで買いたいひと

店舗を構えるなら、その土地にはどんなひとが多いか。イベント出店するなら、どの客層を狙って販売するか。

案外盲点になりますので、想像ができるなら早いうちからしておきましょう。

販売メニューを決める

先ほどのコンセプト決めに通じてきますが、ちいさなパン屋といえど商売は商売。

自分の焼きたいパンばかり焼けるのはしあわせなこと。しかし現実的にはそれだけでは難しく、持続可能な状況にもっていかないといけません。

- 仕入れはどうするか

- 消耗品はどれにするか

- 原価率は適切か

- 維持費とのバランス

商品を販売し、その利益で回していきますよね。ということはある程度利益を出さないとつづけられません。

焼き上がったパンに「これは国産小麦を使っています」とは書けません。もちろん「めっちゃいい塩、使ってます」とも書けません。

なにで伝えるかというと「味」と「パンの持つエネルギー」です。

そう。ここでコンセプトが活きてくるんです。

ただ悲しいことにコンセプトを固めるほど、こだわりが増えてくるので原価率が上がってくる。難しいですねぇ。

ここが腕の見せどころ。心と身体に余裕をもって焼けばきっと伝わります。まずはざっと書き出してみて、そこからバランスを調整していきましょう。

販売方法を考える

パン屋といえど、活動の場はさまざま。

- 店舗中心で販売する

- イベント中心で販売する

- ネット中心で販売する

- 納品を多めにしたい

パンを販売することにかわりはないのですが、拘束される時間がずいぶん異なります。かといって最初からネットショップで波に乗れるわけでもなく、知ってもらうにはイベントに出店したり、SNSで宣伝をしないと難しい。

納品は収入としては大きいのですが、いつまでつづけてもらえるかはわかりません。

となると、自分がどうはたらきたいかがポイントになります。

わたしのように少しずつ移行する方法もありますので、最初のメインを決めることからまずははじめていきましょう。

工房取得のための予算

パン屋をはじめる一番の関門は「予算」。そう、お金です。

今後しっかりお伝えはしていくのですが、リフォーム程度で済むとしても150万円は最低かかります。ローンを組むかどうかなど、現実的なことがここで一気に押し寄せてきます。

夢を語るだけでは済まないのがこの段階。

ただ逆にこうともいえます。

条件が整えば、パン屋は開業できる

そのために今から逆算して貯金するもヨシ。その先の未来が楽しそうと思えるのなら、挑戦すべきとわたしは思います。とはいえ個人差が大きく出るものですから、慎重に判断していきましょう。

工房取得までにやること

パン屋をはじめるにあたり必要なものが2つあります。

一旦、この2つがあればパン工房の取得は可能。

ここで一安心……と思いきや、開業届も出す必要があります。

よく「開業届は出していますか?」と聞かれるのですが、そもそも「菓子製造業許可の取得」の段階で、仕事場をつくることになります。

仕事場=収益を生み出すものをつくる場所、ですよね。開業届自体は義務ではないのですが、工房を取得した際には提出することをおすすめします。おそらく保健所から開業届については話があるかと思います。

ここで注意したいことが1点。

夫の扶養内で開業したいひとは事前確認を!

そう思ってる方、結構いらっしゃいますよね。改めて解説はするのですが、大きい枠で考えると”夫の扶養内でのパン屋開業は可能”です。

ただし「扶養内」の定義は旦那さんの職場の要件で異なります。開業届を出した時点で扶養から外れることもあり得ますので、開業準備に取り掛かる前にかならず確認しましょう。

つまり「扶養を出てまで、自分はパン屋をやりたいのか」もパン屋をはじめる前に考えておかないといけないのです。なかなかシビアな問題ですよね。

……となると家庭との両立についても考えないといけない。結局全部つながってきました笑

家庭との両立

ちょうど家庭の話が出てきました。

もうひとつ大切なのは「自分はどうはたらきたいか」。

売上目標を立てるもヨシ、週末だけ販売するもヨシ、ネット中心にするもヨシ。

ある程度自分ののぞむはたらき方を考えておくと、コンセプトも決めやすくなります。

ただ先に現実をお伝えしておくと、最初からノリノリで売上が上がるとは限りません。スタートダッシュが切れたとしても人生に浮き沈みがあるように、パンの売れ行きも日々変わります。

そこは臨機応変に。そういった波すらも楽しめるまでは時間がかかります。

あまりに構えてしまってもいけませんが「まあ……そううまくはいかないよね」の一種の受け入れも大切です。

そして動くほど家族との時間はどうしても減ります。ここでもまた「そこまでしてパン屋をやりたいのかな?」を考えることになるのです。

わたしはノリでパン屋をはじめたこともあり、息子が保育園のころにこの問題にぶち当たりました。

何年もかけて今のバランスをみつけたのですが……正直後悔は残っています。

もっと向き合っていたら違っていたかな、もっと一緒に遊んでいたら違ったかな。

今でもときどきこんなことを考えてしまいます。

DIE WITH ZEROという本にこんな一文がありました。

働きすぎは後悔しても、一生懸命に子育てしたことを後悔する人はいなかった

まさにこれを痛感。

もちろんパン屋をはじめたことに後悔はありません。あのころがんばったから今があるのも間違いない。ただ……バランスをとるのがこんなに難しいとは思いませんでした。

もし今からパン屋をはじめたいなら、一回しかない”その子”の子育てに与える影響を考えてみてもいいのかなーなんて思ったり。

ぜひ頭の片隅に置いておいてください。

資格と許可について知ろう

次はもう少し実務的な部分に入っていきましょう。

パン屋を開業するために必要なことは大きく分けて2つあります。

- 営業許可(保健所関連)

- その他の資格、届出

それぞれ解説していきます。

営業許可(保健所関連)

これはパンの製造、販売をする上で必須になるもの。食品衛生法で定められているので、かならず準備してください。

食品衛生責任者

パン屋に限らず、食品を扱うすべての営業施設に1人以上の設置が義務付けられています。

取得方法は各都道府県に設置されている食品衛生協会が開催する講習会の受講。1日程度の講習で取得できます。費用はまちまちですが、わたしは無料で取得しました。

特定の資格(調理師、製菓衛生士、栄養士等)がある場合は講習会受講が免除されます。

菓子製造業許可

パンを製造、販売するための施設許可のこと。

主な要件は以下のとおり。

- 食品衛生法の基準を満たした施設

- 食品衛生責任者の設置

この「基準を満たした施設」がネックになることが多いですよね。今後詳しく解説していきますので、今回は概要に留めます。

許可の有効期限は5.6年となりますので、定期的に更新手続きを行います。

飲食店営業許可

こちらは惣菜パン(サンドイッチ等)を取り扱う場合に必要な許可となります。

現在菓子製造業許可でも軽食は提供可能なのですが、食事としての提供をする場合はこの許可が必要。

ポイントは「菓子製造業許可」と別の場所でなければならないこと。

飲食店営業許可はあくまで”その場で調理したものを客に提供する”が要件になりますので、店舗販売やイベント出店をする(調理しない)なら菓子製造業許可の取得をしましょう。

以前こんな質問をされました。

家族が居酒屋をやっていて、そこでパンを焼いて販売することは可能なのでしょうか?

- 菓子製造業許可はあくまでテイクアウト

- 飲食店営業許可はあくまで店内提供

これが大原則だとすると……居酒屋の許可(飲食店営業許可)で焼いたパンは後者になります。つまりイベント等でのテイクアウトには該当していない。よって提供は難しいことが予想されます。

ただしそれらも保健所によりゆるさが異なりますので、一度保健所に相談してみましょう。もしかしたらなにか解決方法がみつかるかもしれません。

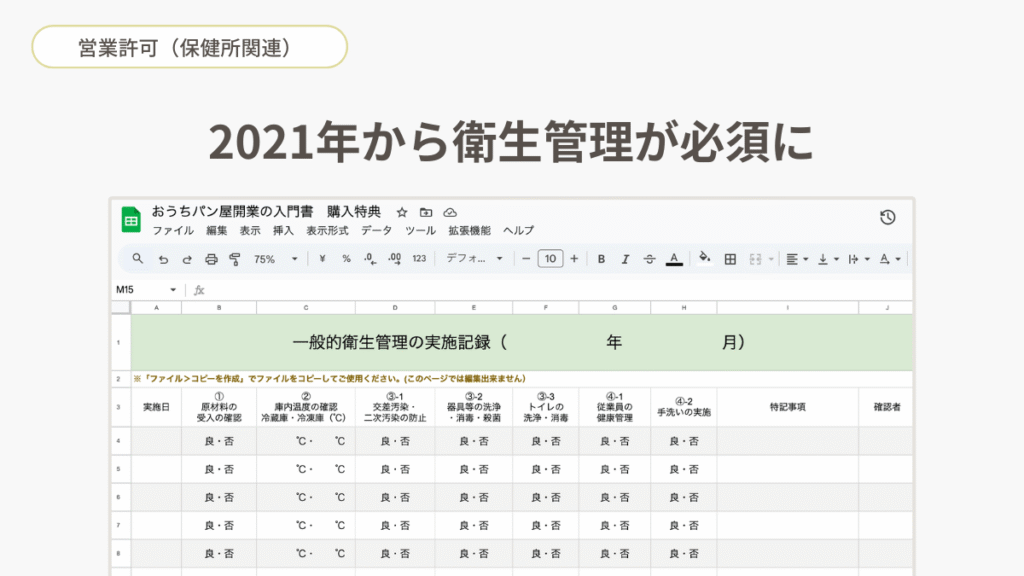

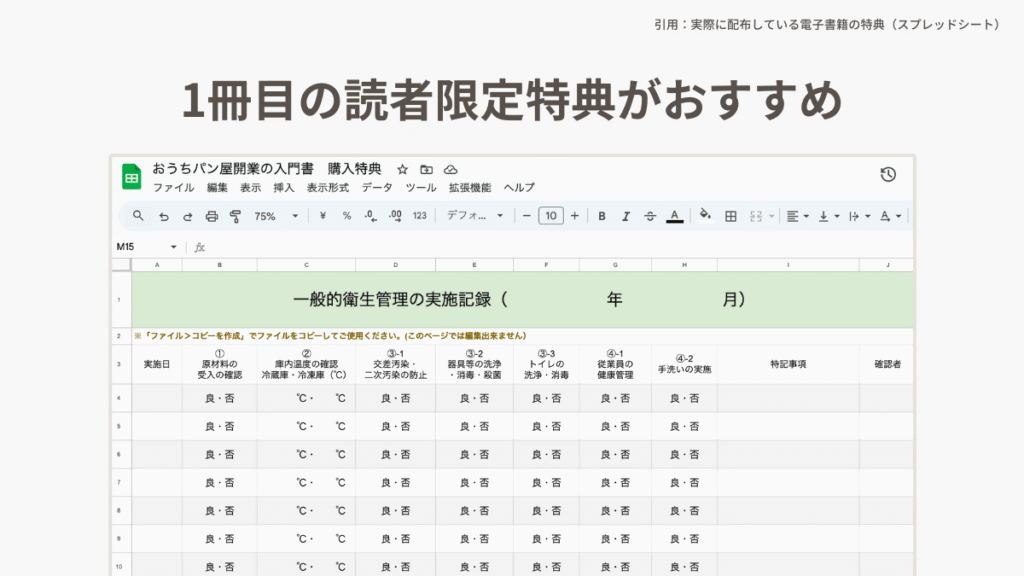

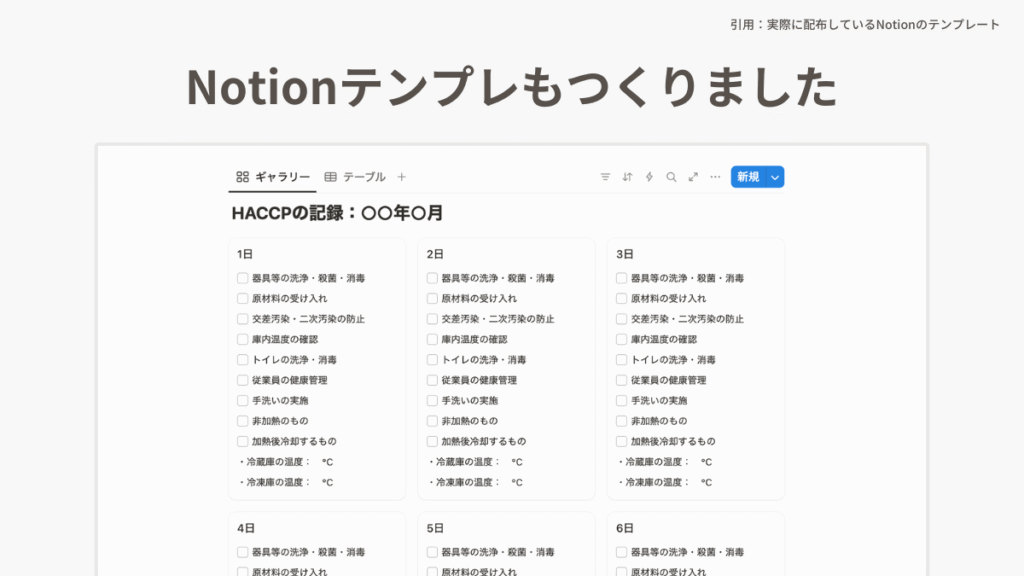

HACCPに沿った衛生管理の実施

2021年6月から、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられました。

ちいさなパン屋の場合は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で対応できますので、準備しましょう。

1冊目の電子書籍の特典またはNotionテンプレートで販売していますので、活用してください。

その他の資格、届出

パンの製造する施設以外にも必要な届出や資格も存在します。

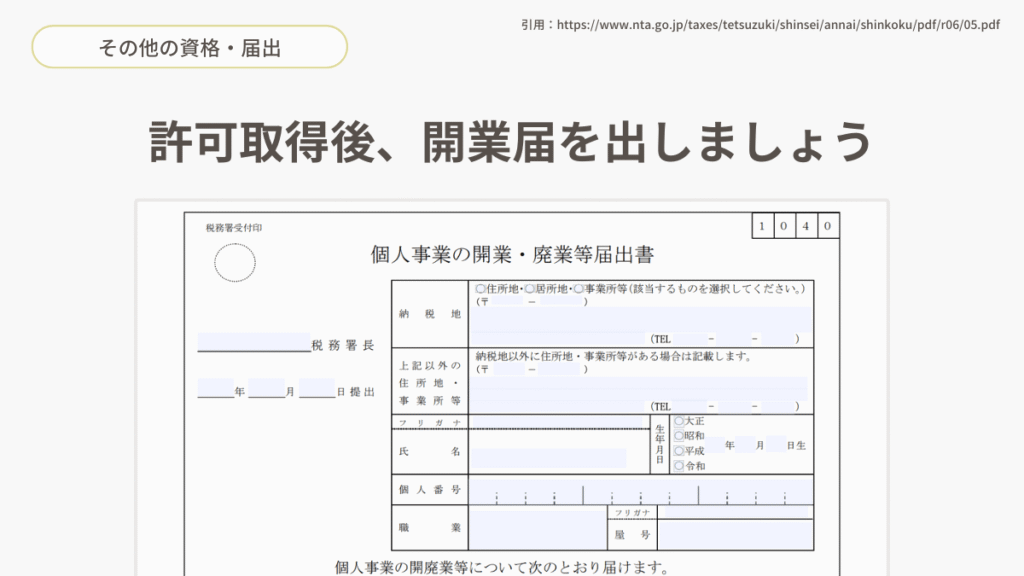

開業届

開業届自体には罰則はありませんが、出すと受けられるメリットがあります。今度詳しく解説するので、今回は割愛します。

ここでは「出すと受けられるメリットがある」と覚えておいてください。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。個人事業主として事業を開始したことをこの書類で税務署に知らせます。

同時に「青色申告承認申請書」も提出し、受けられるメリットは受けていきましょう。

防火管理者

収容人数が30人以上の施設の場合は防火管理者の選任が必要になります。

防火管理者養成講習を受講することで資格の取得が可能。

ちいさなパン屋では必要ありませんが、こういったものがあることは知っておきましょう。

食品衛生管理者

こちらは「食品衛生責任者」とは異なる国家資格となります。

特定の種類の食品を製造・加工する施設に設置が義務付けられます。一般的なパンの製造では不要ですが、防火管理者同様こういったものがあることは知っておきましょう。

以上がパン屋の開業に必要な資格・許可でした。

パン工房の設備を整えよう

パン屋を開業する上で必須となる菓子製造業許可。この基準は食品衛生法に基づいて定められています。

今後がっつり解説しますので、この記事では「開業までの流れ」なので軽めの内容に留めますね。ある程度のお話はしていこうと思います。

自治体によりこれらの判断は異なりますので、最終的には対象となる保健所に問い合わせた上で判断していってください。

パン工房をつくるためには2つの要件があるとお伝えしました。

- 食品衛生責任者の設置

- 要件に準じた設備(菓子製造業許可)

ここでは施設基準について解説していきます。

菓子製造業許可を得るためには施設の構造や設備が、食品の衛生的な製造・管理に適していることが求められます。

施設基準は大きく2つに分けられます。

- 共通基準:すべての食品営業施設に共通

- 菓子製造業特有の基準

共通基準は例えばこんな感じ。

- 屋外からの汚染を防止できるか

- 衛生的な作業を継続的に行えるか

- 食品を取り扱う十分な広さがあるか

- 床や壁などは耐水性であるか

- 換気設備は設置されているか

- 虫やねずみ等が入らない構造か

菓子製造特有の基準は例えばこんな感じ。

- 焼き上げ後の製品の保管場所を設けること

- 住居と完全に区画、分離していること

- 3つ以上の水栓が設置されていること

- 手洗い水栓は手を触れない設計であること

- 食品等は扉付き、蓋付きであること

これらを満たした設備をつくり、申請・審査を受けてはじめてパン工房としての活動ができるようになります。

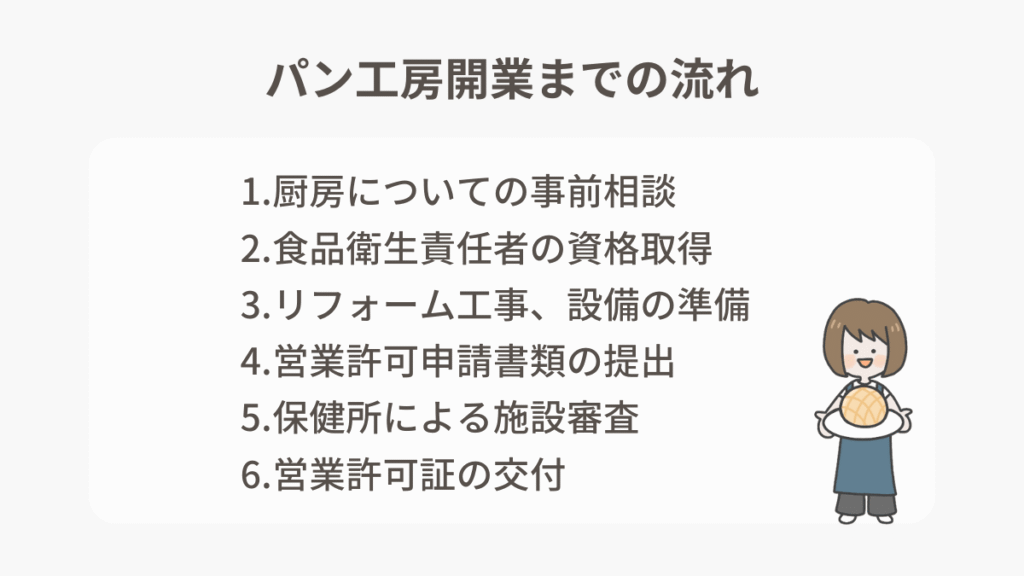

ざっとパン工房開業までの流れはこんな感じ。

ポイントは「設備を整えてから、申請を行う」ことでしょうか。

あとから「わ!この設備なかった!」ということがないようにしっかり下調べと対策、準備をしていきましょう(わたしはかなりしつこく自治体に確認した記憶があります)。

さらに詳しい内容は今後コンテンツとしてまとめていきますので、更新までお待ちください。

仕入れをどうするか決めよう

パン屋開業の準備を終えるといよいよパンをつくる工程に入っていきます。

最初にお話ししたコンセプトやメニューを参考にしながら、持続可能な仕入れを行うためにいろいろと調べていきます。

仕入れも大きく2つに分けられます。

- 原材料(食材)の仕入れ

- 資材、消耗品の仕入れ

原材料は「パンを焼くための材料」。賞味期限がありますので、仕入れ過ぎには注意しましょう。

仕入れ先としてはこれらがあります。

- 製菓製パン材料のお店

- 製粉会社からの直販

- 業務用食品スーパー

- 近所の生産者やスーパー

今はネットでさまざまなところと取引ができますね。

契約によっても異なりますが、わたしはこのような感じで普段仕入れを行います。

- パンの原材料:富澤商店

- 強力粉などの小麦粉:製粉会社

- 野菜等の生鮮食品:近所のスーパー

- 調味料:お気に入りの店

小麦粉は25kg単位で月1度、原材料は2週間に1度まとめて仕入れます。

そのため販売予定のメニューは1.2ヶ月先まで想定して準備。材料が中途半端に余ったら他の材料とブレンドするなどして、極力食品ロスが出ないようにしています。

例えばカシューナッツが余ったら、他のナッツと組み合わせてナッツパンを焼くなど。

小麦粉は送料の関係もあり、25kgを2袋まとめて仕入れます。

よくある組み合わせは「強力粉2袋」「強力粉1袋と準強力粉1袋」。なぜかいい感じのタイミングで無くなるので、だいたいどちらかの組み合わせで購入しますね。

薄力粉や米粉はそこまで多く使わないので2.5kgをまとめて、調味料は長年利用しているお店で10kgの単位で購入しています。

野菜や牛乳、卵、チーズなどは近所のスーパーで調達します。こちらは比較的調整がしやすいので、材料の在庫に応じて販売するメニューを変えることもあります。

原材料はナマモノのため、極力ロスしないのがポイント。最初は余らせることも多かったのですが、最近はしっかり使い切ることができています。そのあたりのコツも今後まとめていきますね。

資材や消耗品は腐るものではないため、まとめ買いしています。

いろいろありますよね。ざっとあげてみましょうか。

- 包装資材:パン袋、紙袋、ダンボール、シールなど

- 衛生用品:手袋、オーブンシート、消毒液、洗剤、ペーパータオルなど

- 清掃用品:掃除道具、ゴミ袋など

- 事務用品:帳簿、筆記用具、食品表示ラベル、プリンターのインクなど

加えて店舗販売や出店があるなら、トレイやトングなども必要ですね。レシートやPOPの材料などもまとめて購入しておきましょう。

安い商品は探せばいくらでも出てきますが、作業で非効率になることも多々あります。

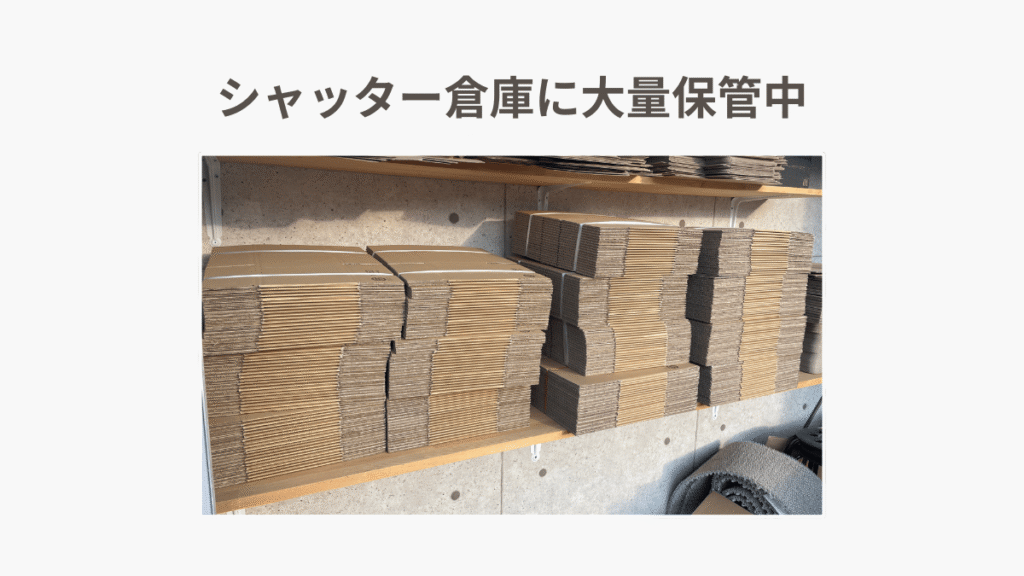

最初は少量仕入れて、使ってみてまとめ買いをしていきましょう。また大量に仕入れたはいいけれど、保管場所がないという悲しいことも起こりがち。可能であれば設計の段階で保管スペースを確保しておきましょう。

わたしはシャッター部分をすべて保管スペースにしたことで、ダンボールは大量に保管することができました。

定期的に見直して無駄がなかったかなども把握すると、ほそく・ながく・つづけられるパン屋になれるかと思います。

パンの価格設定を考えよう

パンの価格設定はパン屋の運営全体に関わる大きな決断です。

いくらで売るかだけでなく、お店のコンセプトやターゲット層にあった内容にする必要があります。

方法としてはこんな感じ。

- ざっと原材料費(仕入れから計算)を出す

- 変動費(光熱費)や消耗品も数字で出す

1個あたりで計算すると大変なので、1単位で出すと簡単。ざっくり1単位で出して、1個の計算に落とし込みます。

パン屋の理想的な経費の目安は35-50%といわれます。おおよそ食材の原価率で占められますが、ひとを雇っていたりすると経費が上がりますよね。

わたしがひとり運営している理由はここにあります。

もちろんイベントなどでお手伝いに来てもらうのは全然アリ。これが毎日時間を決めて雇うとなるとなかなか大変ではあります。

ここで必要になるのが「どうはたらきたいか」。なにかを得るには、なにかを手放すことがあります。

これらのことを総合してはたらき方だけでなく、パンの価格も計算していきます。コツとしては原価率の高い商品や低い商品を用意しておき、平均して狙った原価率をキープすること。

なにが売れるかなんて分かりません。「前回は売れたけど、今回は売れなかった」なんてことはよくあります。

全体的にみて収益があるかを判断していきます。

あとはセット売りなども効果的ですね。食品ロス対策にもなります。

またこのご時世ですから、適切な値上げはしていきましょう。送料もちゃっかり知らぬ間に価格改定が入っていたりしますので、意識しながらいいタイミングで価格を変更してください。

こういった話も今後詳しく解説していきますね。

パン屋開業後について考える

最後は「パン屋の開業後にすること」を解説していきます。

大きく4つ。

- 衛生管理とHACCPの記録

- 商品開発と品質の維持

- 積極的に宣伝、出店する

- 売上の把握と帳簿管理

この中で義務として定められているのが「衛生管理」になります。

食品衛生責任者は年に1度程度、再講習という形で講習会を受ける必要がありますので、受講しましょう。

最近はオンライン受講もできます。毎年この講習会のまとめも出しているので、気になれば普段のブログ記事をチェックしてくださいね(2025年の記事はこちら)。

検便も定期的に受けましょう。

自治体によっては半年に1度案内がありますので、案内があったら受けるようにすれば忘れません。

またHACCPの記録もつけ、定期的に振り返りましょう。こちらは義務になりますので、お忘れなく。もちろん今後解説記事を出します。

なお配布しているGoogleスプレッドシートやNotionテンプレでは、こういったものをすぐに使えるように構成しております。よかったら受け取ってくださいね。

パン販売に関してはずっと同じメニューを出しつづけているとお客さんも飽きてしまいますが、焼いている本人も飽きてしまいます。

季節ごとに看板メニューを変えてみたり、ときどきクーポンなどを配布したりしてお客さんを楽しませる工夫をしていきましょう。

またSNSが無料で使えるステキで便利な時代ですので、使えるものはとことん使って宣伝していきましょう。

そして忘れてはいけないのが「帳簿管理」。

毎年ある確定申告に向けて、日々のレシート管理もしなければいけません。そのあたりも今後記事にしていきますので、参考にしてくださいね。

今回のまとめ

今回のテーマは「開業までの流れを知ろう」でした。

こうやってまとめると思ったより多くて、挫けそうになるかもしれません。

でも大丈夫!今回お話ししたことは今後なるべく噛み砕いて解説していきます。ひとつずつ潰していけば、「あ、もうすぐ開業だ」くらいあっという間かと思います。

とりあえず今は「流れを把握する」ことが大切。

これから少しずつ知識と経験をつけていきましょう。

そのためのお手伝いができたらと思っています。

次回は「菓子製造業許可」について解説していきます。