食物アレルギーについて知っておこう【パン屋が知っておくべき知識①】

今回からは「パン屋が知っておくべき知識」の話に入っていきます。

- 食物アレルギーについて

- 電子帳簿保存法

- 特定商取引法

- インボイス制度

これらをそれぞれ解説していきます。結構ボリュームがありますので、がんばりましょう!

1本目のテーマは”食物アレルギー”について。

実はわたし、元・重度の卵アレルギー持ちでした。

あれ? 元? と思った方は古参ですね。

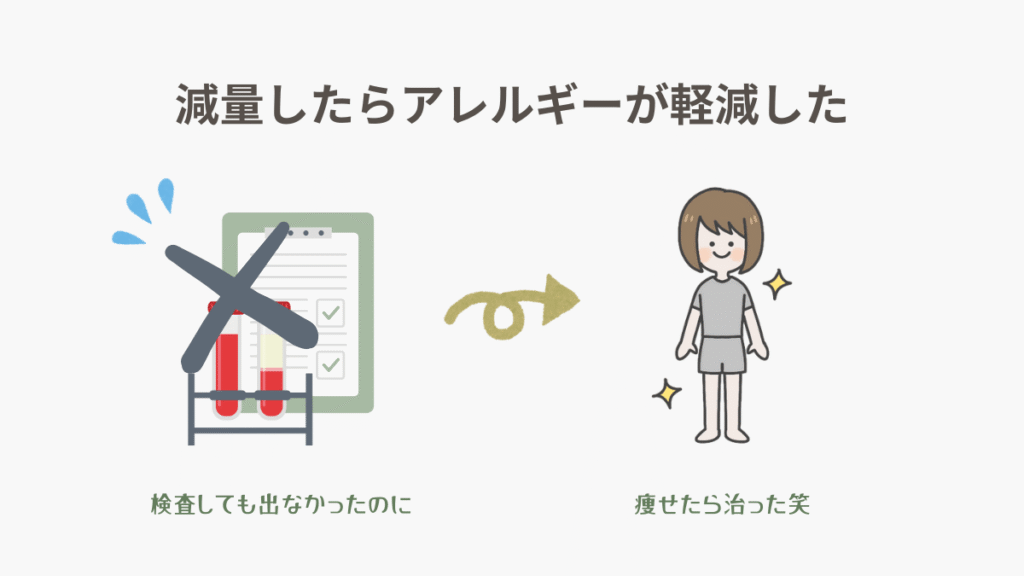

2024年の夏から1年かけて10kgの減量に成功。するとアラ不思議。卵アレルギーが8割方消えたのです。

最近はたこ焼きも食べられるようになりました。シーザーサラダだってもう食べられます。まだモロ卵! みたいなものは挑戦していませんが、さすがにそれは怖くて食べられないので結構です笑

でもね。みんなと同じ食べ物が食べられるだけで満足。

というわけでね。わたくし……食物アレルギーの苦労をよーく知っております。

当事者目線でもお話ししていきますので、「大変だなー」と他人事に思うのでなく”パン屋目線”で聞いていただければ幸いです。

食物アレルギーとは?

食物アレルギーとは「特定の食物に含まれるアレルゲンに対して、身体の免疫機能が過剰に反応し、さまざまな症状を引き起こすこと」を指します。

「アレルゲン」とはアレルギーの原因となる物質のこと。主にタンパク質だそう。

本来、免疫システムは身体を病原体から守るもの。しかし食物アレルギーでは無害なはずの食物を”異物”と認識して、攻撃してしまうのです。

その程度はいろいろで、ひどい症状を「アナフィラキシー症状」とよびます。

日本では現在、3人に1人が何かしらのアレルギーをもっているそう。

最近はさまざまな食品でアレルギーが認められるようになり、以前ではみられなかった果物・野菜・芋類なども報告されています。

食物アレルギーの症状は多岐にわたります。

- 皮膚症状:蕁麻疹、湿疹、皮膚の赤み、かゆみ、むくみ

- 消化器症状:吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、血便

- 呼吸器症状:咳、喘鳴、息苦しさ、呼吸困難、鼻水、鼻づまり

- 粘膜症状:目のかゆみ、充血、口の中や唇のしびれ

- 神経症状・頭痛、意識障害

最も多いのが皮膚症状。特定の食べ物を食べたあと、腕などに湿疹が出たりします。

一番ひどい症状は「アナフィラキシー症状」とよばれ複数の臓器に同時に重い症状が現れることで、生命を脅かす可能性のある全身性アレルギー反応を指します。症状としては血圧低下、意識消失、呼吸困難、強い腹痛や嘔吐。

わたしもアナフィラキシー経験者です。

”むくみ”といってもいろいろですからね。ひどい場合は気管支がむくんでしまい、呼吸ができなくなることも。

ときどき給食後に症状を起こした……という事例はこちらが多いですね。そばやエビなどは症状が重篤になることが多いといわれています。

幼少期からの食物アレルギーは専門家の指示のもと、少しずつ負荷をかけて大人になるころには免疫機能が上がり、アレルギーを克服することもあります。

逆にわたしのように大人になってから妊娠などのきっかけで、食物アレルギーを発症することも。かなり稀ですが。

不思議なことにわたしの場合はアレルギー検査をしても一切の陽性は出ませんでした。が、間違いなく卵を食べたあとに吐き気や嘔吐など劇症反応が現れたため、卵アレルギーと診断されました。

それもまた不思議なことに減量したらピタッとなくなった。もしかしたら精神的なものだったのかもしれませんね。

話をアレルギーに戻しましょう。

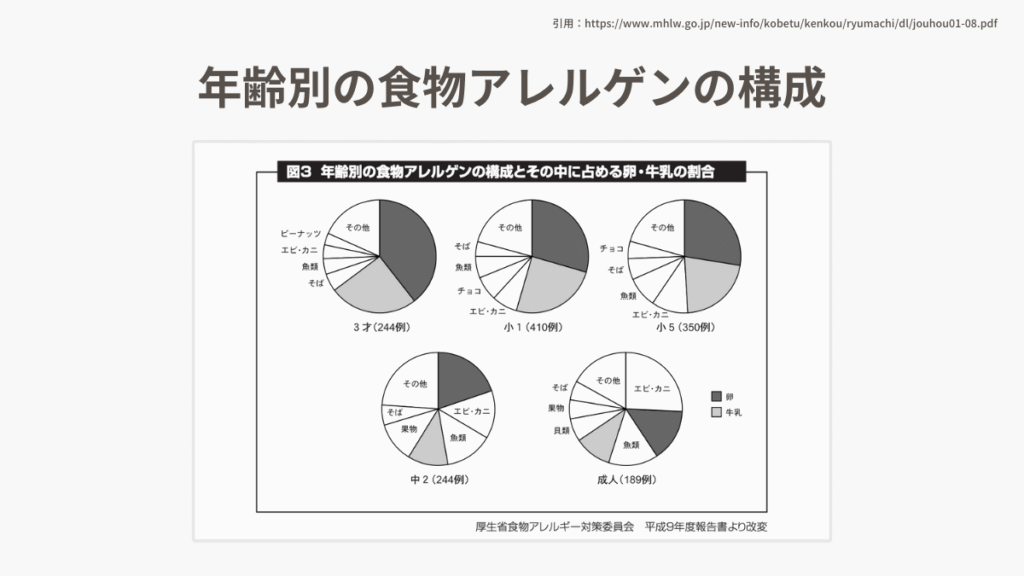

厚生労働省の資料に「年齢別の食物アレルゲンの構成」の表がありました。

一般的に食物アレルギーは小児期に現れます。

日本で最も多い食物アレルギーは「鶏卵」。卵です。その次が「牛乳」。この2つに大豆・小麦・米を加えて5大アレルゲンといわれています。

表をみていただくとわかるように、実際にはほとんどが「卵」と「牛乳」。

割合でみてみると年齢とともに徐々に卵と牛乳が減り、エビ・カニ・魚類・果物が増えているのがわかります。

これは食物アレルギーの大部分が乳児期に発症し、年齢とともに寛解していくため。食べるものが大人になるにつれて増えるもの関係していそう。

1歳のときに食物アレルギーと診断されても、そのうちの9割が小学校入学までに自然寛解すると考えられています。

それに対し、成人型食物アレルギー(エビやカニなど)では耐性を獲得していくことが少ないため長引きやすいのです。

近年はブームなどもあり、ナッツ系のアレルギー罹患者が増えているとのこと。しかも本人は気づかず「なんか調子悪いなー」くらいでいるため、気づいたときにはずいぶん悪化してしまっていることが多いのです。

本人が気づいていない場合はお店側が何をしても防ぐことはできないのですが、例えばお子さんが食べるとしてその子が食物アレルギーをもっていたとしましょう。

子どもの場合は症状が如実に現れます。

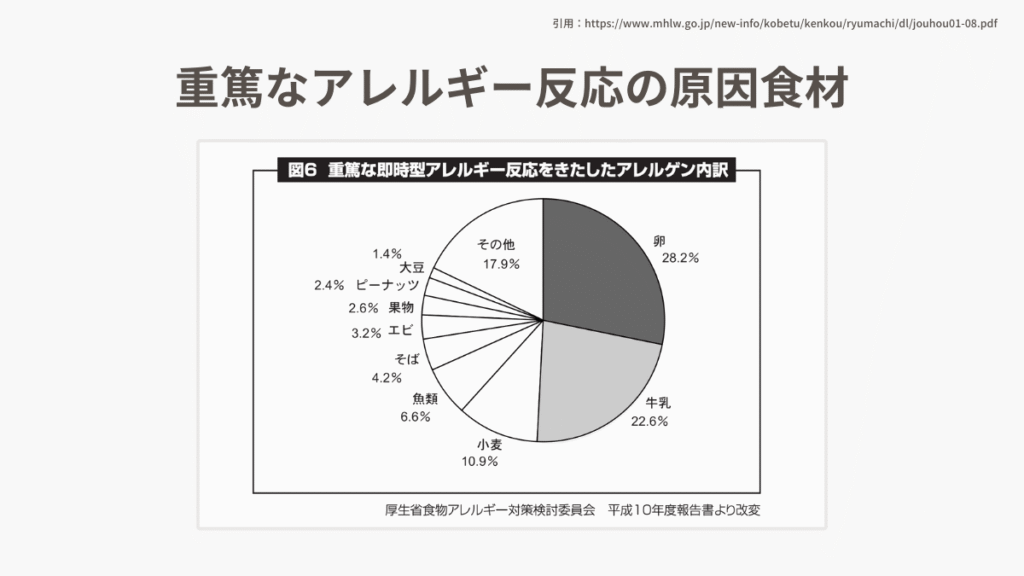

こちらの図をご覧ください。

食物によるアナフィラキシーのアレルゲンの内訳です。

1位:卵、2位:牛乳、3位:小麦

そう。パン屋が使う食材ばかり。

最近は米粉パンもありますが、ほとんどのパンでは小麦を使います。

小麦アレルギーがある場合はそもそもパン自体を食べないので、一旦小麦アレルギーの話はおいておきましょう(米粉100%のパンの話はのちほど少しでてきます)。

それが卵や牛乳となると話は別。つなぎとして卵や乳を使っていると「見た目だけではわからない」のです。

しかも食物アレルギーは2種類あります。

- 比較的早く症状が出る「即時型」

- 数時間後に症状が出る「遅発型」

違いはメカニズムなのですが、それを説明しだすと止まらないので笑、ここでは「アレルギーには早さがある」ことを覚えておく程度で大丈夫です。

即時型アレルギーは食べ物を摂取した直後から、2時間くらいまででアレルギー反応を認めます。給食を食べてるときに蕁麻疹が…というのは即時型。

遅発型アレルギーは食べ物を摂取してから数時間後に症状が認められます。数日後なんて場合もありますから、ここまでくると「気づいていない」ことが多い。

ちなみにわたしの卵アレルギーはこの「遅発型」。

食後徐々に胃に違和感を感じ、3時間後がピーク。上から下からもう大変な3時間を耐えて、そのあとはケロッと治ってしまう。

胃に違和感を感じたときには時すでに遅し。予感を覚悟し「今から6時間、なんとか乗り切るぜ」と気合いを入れていました(なお母も同じ症状があるため、遺伝が確定)。

最近、小麦のグルテンが身体に悪いという話をよく聞きますよね。そこまで重症ではない小麦アレルギーの場合は本人の気づかないレベルで「なんか調子悪いな」と思っている様子。

ブームだから小麦を抜いてみたところ、身体が軽くなってスッキリさわやか!なんてこともあるようです。

くるみが特定原材料に追加された

先ほどアレルゲンの表をお見せしましたが、あのデータは平成10年のものでした。平成10年というと1998年。ずいぶん前のデータですよね。

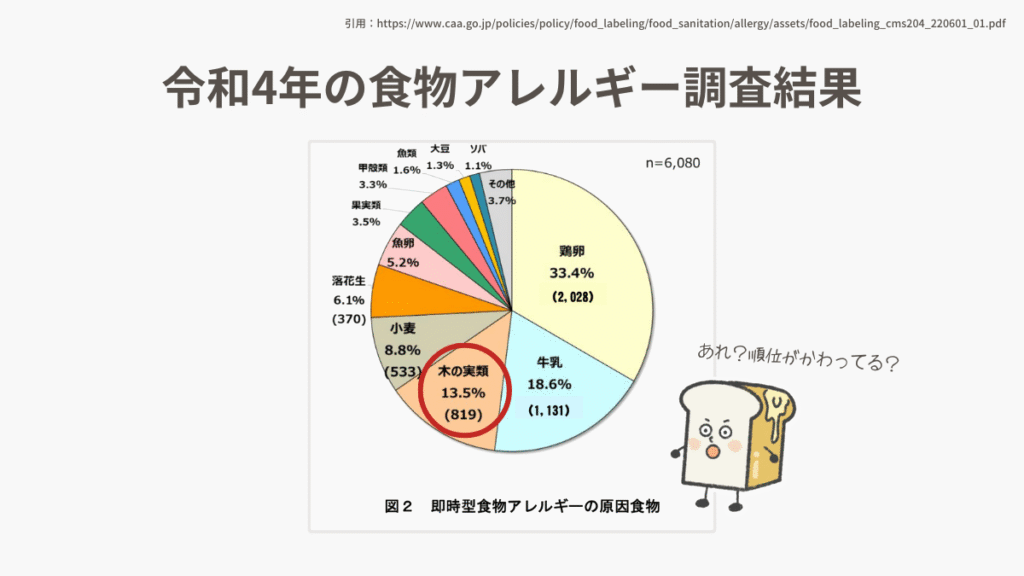

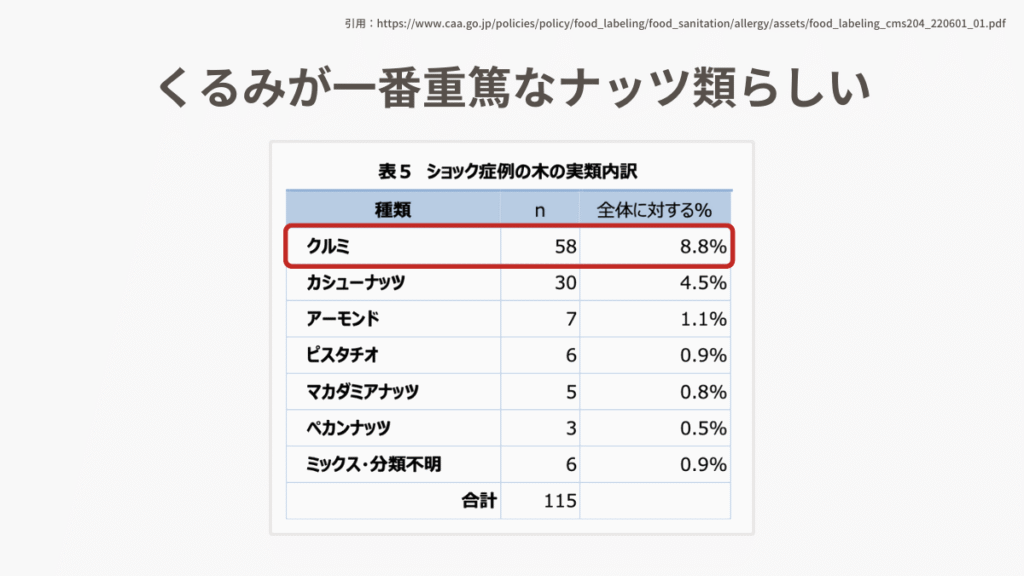

最近改めて食物アレルギーに関する調査が行われたようなので、消費者庁によるデータを借りてきました。こちら令和4年のものです。

あれ? 順位が……入れ替わってる?

1位は卵、2位は牛乳。この2つの順位に変化はありませんでした。が、アレルゲンの3位に「木の実類」が上がってきてますね。

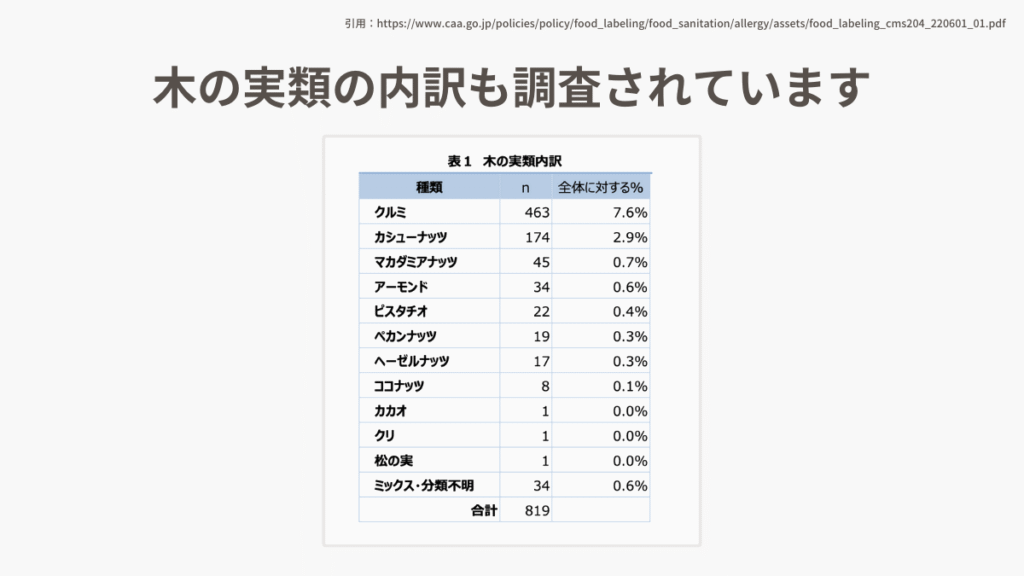

ちなみに木の実類の内訳も調査がされております。

これ、何が起きたかというと空前のナッツブームが到来したから。”ナッツは美容にいい”と聞いたことがありますよね。

「実は木の実にアレルギーのあるひとがブームに乗ってナッツを食べていたら、アレルギー持ちだった」みたいなことが相次いだのだそう。いわゆる「遅発型アレルギー」です。

木の実の中で、ショックを一番起こしたものが「くるみ」。そのため2023年3月9日の食品表示基準改正により「くるみ」が8大アレルゲンに追加されました。

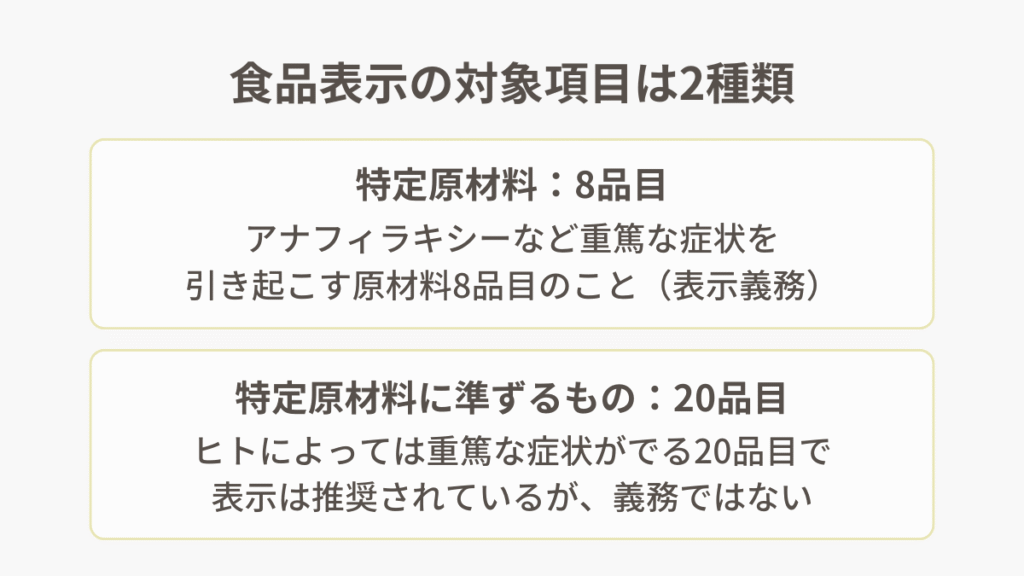

ここで”特定原材料”と”特定原材料に準ずるもの”について解説していきましょう。

食物アレルギー表示の対象品目は2種類あります。

- 特定原材料(表示義務):8品目

- 特定原材料に準ずるもの(表示任意):20品目

それぞれどんなものが対象かをみていきましょう。

- えび

- かに

- くるみ

- 小麦

- そば

- 卵

- 乳

- 落花生(ピーナッツ)

特定原材料とされているものは、アナフィラキシーなど重篤な症状を引き起こすものが定められています。先ほど出てきた「くるみ」も入ってますね。特定原材料は表示義務があります。

- アーモンド

- あわび

- いか

- いくら

- オレンジ

- カシューナッツ

- キウイフルーツ

- 牛肉

- ごま

- さけ

- さば

- 大豆

- 鶏肉

- バナナ

- 豚肉

- マカダミアナッツ

- もも

- やまいも

- りんご

- ゼラチン

特定原材料ほどではないけれど、ヒトによっては重篤な症状が出る食材がこれにあたります。表示は推奨されていますが、義務ではありません。しかし可能な限り表示することが求められます。

食品表示基準改正により「しいたけ」が削除され、「マカダミアナッツ」が追加されました。理由は解説してきた通りです。

特定原材料はパン屋の材料で使うものも多いですので、覚えておいてください。

アレルギー物質を含む食品表示に関して

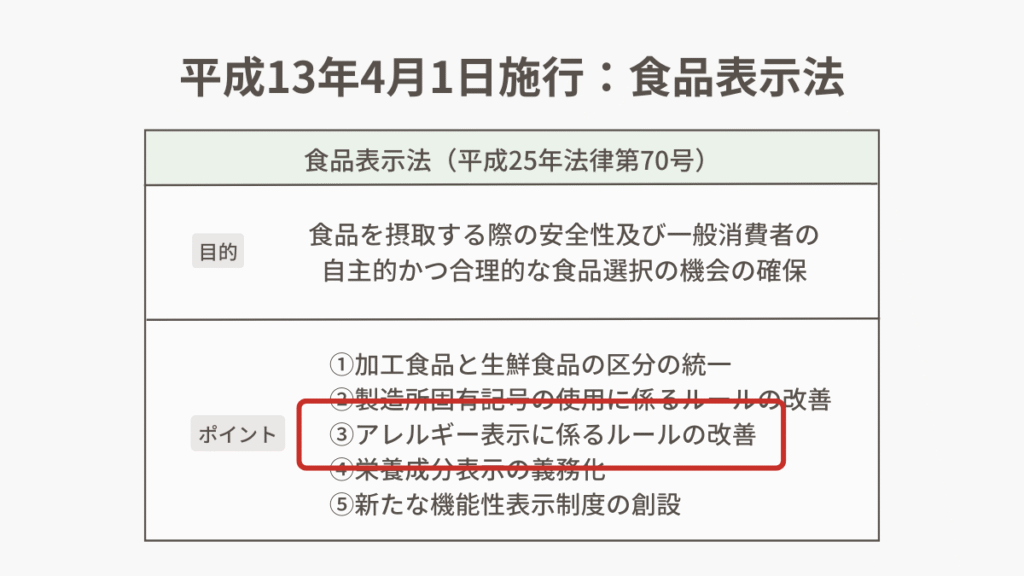

厚生労働省は平成13年4月1日より、アレルギー物質を含む食品表示を義務化しました。これが「食品表示法」です。

この中に「アレルゲンを含む食品に関する表示」という項目があります。

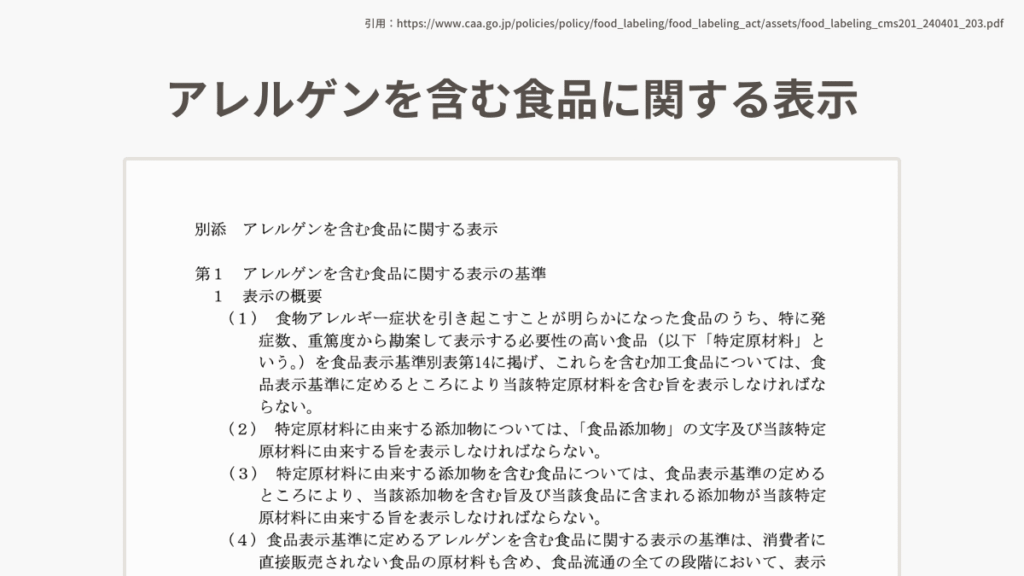

消費者庁のアレルゲンを含む食品に関する表示の資料がこちらです。

すべてを読み上げると量もすごいし、意味もいろいろわからないのでざっくりまとめますが、要は「アレルギー品目は目立つように記載してね」ということ。興味があれば引用元の資料を読んでくださいね。

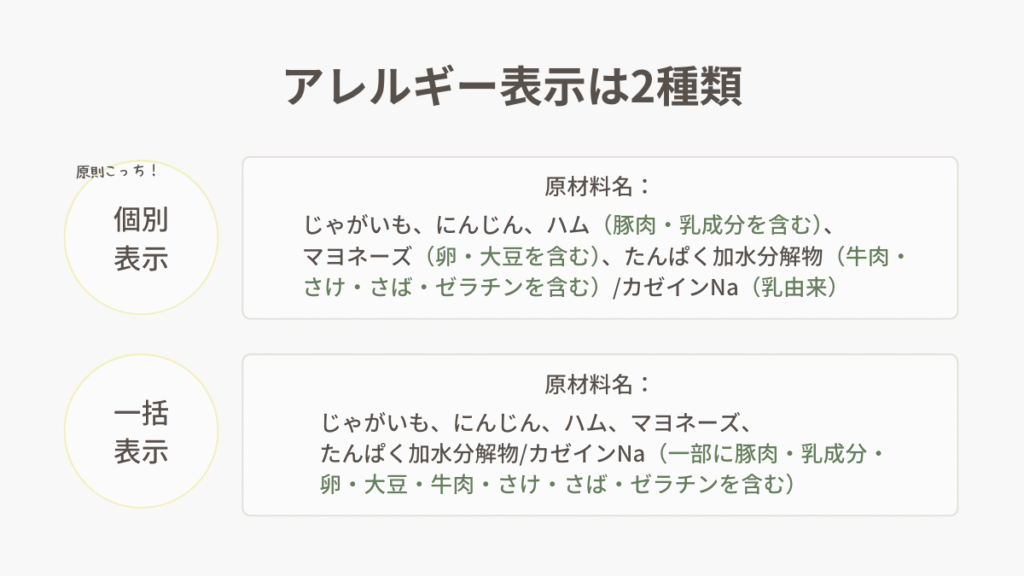

アレルギーの表示については「個別表示」と「一括表示」があります。

個別表示は商品名、例えばハムならその商品のあとにひとつずつ記載。一括表示はすべての原材料の最後にまとめて表示です。

これらを商品名や製造所、賞味期限などと共に記載するのが「食品表示」になります。

食品表示については過去に記事にしていいますのでこちらをご参考ください。

アレルギーを引き起こさないためにできること

自分や家族に食物アレルギー持ちがいないと、どうしても「大変だねー」くらいにしか思いません。

しかしパン屋を営むからにはそうもいってられません。自分の提供した商品のせいで症状が起きてしまったら、かなり大事になってしまうから。

自分が卵アレルギー持ちだったからわかります。

「わからないで済ませるお店は信用できない」 これマジでw

アレルギー持ちにとって、作り手は最後の砦です。わざわざ勇気を出して聞いて、確認して、そのひとを信じて食べたのにアレルギーが出たらそりゃひとのせいにしたくなります。

だって確認したんだもの。入ってないっていったんだもの。

なぜこういうことが起きるかというと特に卵に関しては「え? ここに卵使ってるの?」みたいなものに意外と使われていたりするのです。

パン屋が使う食材でよくあるのは以下のもの。

- ベーコン

- ハム

- チーズ

- マヨネーズ

- ごまドレッシング

- サラダチキン

- ヨーグルト

特にベーコン。7割くらいは入ってます。ベーコンエピなんて無性に食べたくなるときありますよね。

勇気を出して聞いて、パン屋が卵白入ってるのを知らなくて「入ってないですよー(たぶん)」といわれて食べて、お客さんがアレルギー症状が出たら……ショックじゃないですか。

だからこそ、材料を使うときは作り手がしっかり原材料確認をすることが大切。

そもそも生地に卵を使うお店の方が多いですよね。下手したら卵や牛乳を使ってることを忘れていることもあります。

「知らない」や「忘れてた」では済まされない。これだけは覚えておいてください。

ちなみに最近よくみかけるようになった「米粉パン」。小麦アレルギーの方にとっては超味方ですが、米粉100%で焼いているパンにはつなぎとしてサイリウムを使うことがあります。

そこまではまあいいのですが、卵をつなぎで使うことも多い。となると卵アレルギー持ちからすると米粉100%のパンはアレルゲンになります。

同じように小麦アレルギーのひとからすると米粉100%だと思って買った”米粉パン”につなぎとして小麦粉が多少でも使われていたら、それは立派なアレルゲンとなります。

極論、グルテンフリーやヴィーガンだってひっそりアレルギー持ちにとってはアレルゲンが含まれています。だからこそ作り手がしっかり知識を持っていることが必要なのです。

またアレルゲンを扱うときは順序にも注意しましょう。

わたしが米粉100%のパンを焼かない理由は「自分の9割のメニューには小麦粉を使うから」。アレルゲンを完全除去することは工場でもなければできません。いや、工場であってもすべて除去するのは難しいでしょう。

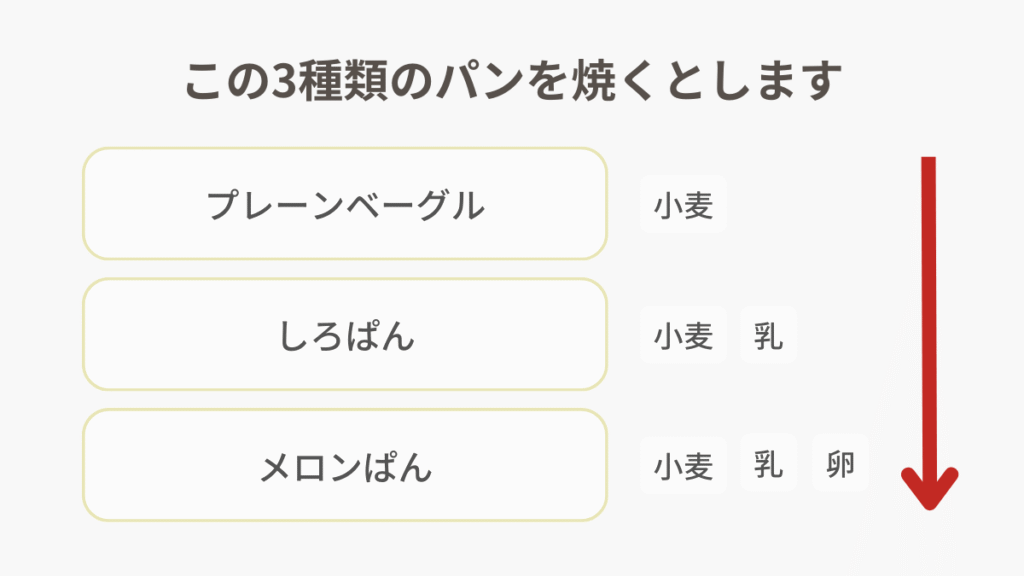

例えばこれらのパンを焼くとしましょう。

- プレーンベーグル(アレルゲン:小麦)

- しろぱん(アレルゲン:小麦、乳)

- メロンぱん(アレルゲン:小麦、乳、卵)

この場合、わたしなら上から順に焼いていきます。

先ほどアレルゲンの重症度の頻度の表がありましたよね。あれで一番重篤になる可能性が高いのは「卵」でした。アレルゲンが多いものほどあとに作業するようにすれば、完全除去はできないまでもある程度は回避できますよね。

そんな感じで他のメニューについても考えていきましょう。

特定原材料と特定原材料に準ずるもので優先順位をつけるなら、注意するのは「特定原材料」です。種類が多くなるほど、難易度は上がりますのでがんばってください。

アレルギーについて聞かれたときの対策

さて、ここまでアレルギーの話をしてきたわけですが、アレルギーについてお客さんに聞かれることもあるかと思います。

そのときのポイントをここでお伝えしておきましょう。

ひとつめはこちら。

そもそもですが、アレルギーを持っていると食べられない商品が多いなんてことは日常茶飯事。運よく食べれたらラッキー!くらいの気持ちでいます。できるなら食べたいけれど、無理なら仕方ないと思っています。

ときどき作り手側がよくわかっておらず「たぶん……大丈夫です」といわれることもあるのですが、こっちからしたら「たぶんじゃねぇよ」って話。

あ、ごめんなさい。口が悪い笑

中途半端にふにゃふにゃするくらいなら「すみません、把握できてないので責任持てないです」の方がマシ。卵を使っているならそう伝えて欲しいし、わからないならわからないと伝えて欲しい。

アレルギー持ちとしては”ふんわり対処”が一番困るのです。ガックリはしますが、起こりません。慣れっこですから。

もうひとつはアレルギーのレベル感。

アレルギーとひとことでいってもレベルがあります。

- 少しなら入っていても大丈夫

- つなぎ程度なら入っていてもOK

- 少し入っていても食べられない

- 道具の共有すら難しい

- 空間に浮遊していても無理

個人レベルのパン屋で対処できるのは上2つ。

「少し入っていても食べられないんです」といわれたら、「すみません、こちらでは責任が持てません」としっかり伝えましょう。

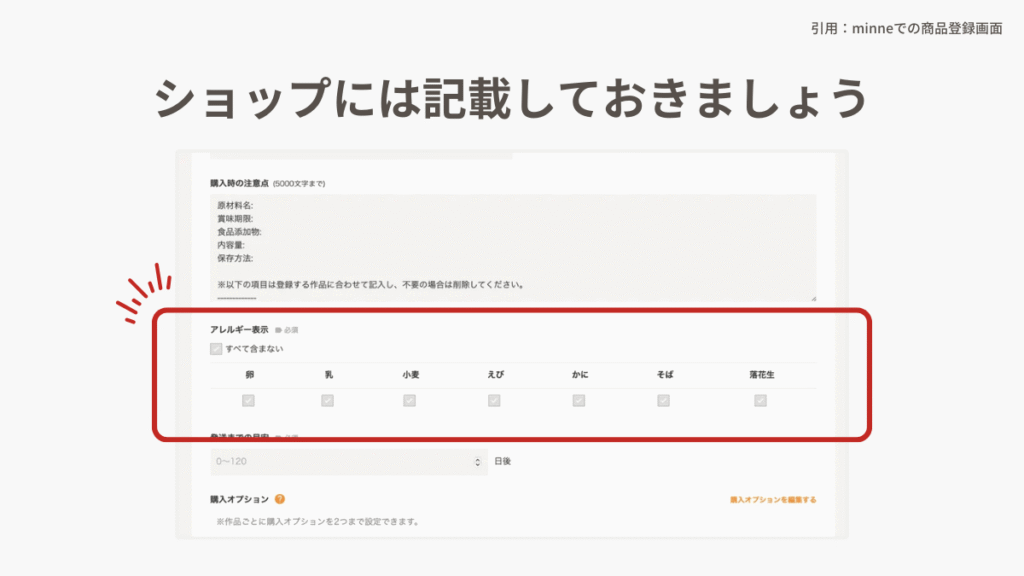

またオンラインショップなどで販売する際は備考欄やショップ紹介ページなどにアレルギーについても記載しておきましょう。それだけでも「あ、このお店は理解があるな」と思えます。

「健康にいい食べもの」と「アレルギー物質」は切り分けるべき。

アレルギー持ちにとってはアレルゲンこそ敵。お店も、お客さんも守るために理解しておきましょう。

今回の内容が参考になれば幸いです。

次回は「電子帳簿保存法」について解説していきます。