パン屋にPayPay導入しよう【キャッシュレス決済】

今回は「PayPay決済の導入・実践編」。

先にQRコード決済についてお話し、なぜPayPayに絞っているかもお伝えしつつ、実践的な内容にも深掘りしていきます。

キャッシュレス決済の基礎知識については、前回の記事で紹介しています。

QRコード決済のおさらい

具体的な内容に入っていく前にQRコード決済について知っておきましょう。

QRコード決済は「現金やクレジットカードを使わずにスマホのカメラでQRコードを読み取って支払いする方法」です。

QRコード決済のメリットは4つ。

- 導入が手軽で費用が安い

- 多くのひとが使っている

- お客さんの利便性の向上

- お店の業務効率も上がる

それぞれ簡単に解説していきます。

1.導入が手軽で費用が安い

QRコード決済の大きな特徴。それは「専用の読み取り端末が不要なこと」。

QRコードが印刷されたスタンドを置くだけではじめられるものも多く、初期費用や月額費用をほとんどかけずに導入できます。

2.多くのひとが使っている

若者を中心に多くのひとが日常的に利用しています。というのもQRコード決済には年齢制限はありません。

息子も小学校のころから使っていますし、おこずかいをPayPayに送金することもありますよ。

もちろん常識の範囲ではありますが、小学生でも使うことはできます。クレジットカードに比べて使える年齢層が幅広いのも特徴ですね。

3.お客さんの利便性が向上

近年、特に若年層を中心に広がっているのが財布を持たない生活。クレジットカードもしくはQRコード決済を主に利用します。

現金に比べて”見える化”しているため、家計管理としてあえてキャッシュレス生活されている方も多いです。またポイント還元やキャンペーンをしていることが多く、お得感もありますね。

4.お店の業務効率も上がる

パン屋の会計をオールキャッシュレスにすることはなかなかハードルが高いと思いますが、あえてオールキャッシュレスにしているお店もあります。

お釣りの準備や計算ミス、レジ締め作業の手間が減ります。また売上データも自動で記録されるのも便利ですね。

以上がQRコード決済のメリット。ただ……メリットもあれば、デメリットもあります。

たとえば通信環境が悪いと時間がかかったり、決済できなかったり。お客さんが操作に慣れていないと時間がかかったり。

若干運要素もあるのでアレですが、ほとんどデメリットはないようなものですね。

唯一複数のQRコードを導入するとレジが煩雑になるデメリットがありますが、ここはひとつPayPayに絞ることをおすすめします。理由はのちほど解説します。

QRコード決済のタイプを知っておく

QRコード決済には主に2つの支払い方法があります。

- ストアスキャン方式

- ユーザースキャン方式

それぞれ解説していきます。

ストアスキャン方式

ストアスキャン方式はお店がQRコードを提示し、お客さん自身に支払いまでの操作をしてもらう方法。代表的なものはPayPayです。

レジにQRコードを掲示しておき、お客さんがスマホで読み込みます。お客さんに金額を入力してもらい、支払うボタンを押したら決済が完了。

お店側が金額を指定したQRコードを掲示するパターンもあります。

お店側の操作がほとんど必要ないため、デジタルが苦手なパン屋でも導入しやすいのも魅力的。

また読み取り端末を用意しなくていいので、導入費用も抑えられます。

ユーザースキャン方式

ユーザースキャン方式はお客さんのスマホに表示されたQRコードをスキャンし、決済を完了させる方法。

あらかじめお店側がレジで金額を入力して、やり取りします。代表的なものは楽天ペイ、d払いなど。

PayPayでもPayPay for Businessというアプリを使うと、専用端末なしで似たような仕組みで利用できます。

お客さんの操作が少ないため、スムーズに決済ができます。

反面、読み取り機が必要になり導入に費用はかかります。クレジットカード決済端末に付随している場合がこれにあたります。

PayPayの場合は単体利用の方が決済手数料が低いので、できる限りPayPay単体での契約をおすすめしています。

この支払い方法はさまざまなQRコード決済に対応しているのも特徴です。

ここまでQRコード決済について解説してきました。

ご存知かと思いますが、日本ではQRコード決済が乱立しています。

どれをメインに使うのかはひとそれぞれですが、パン屋に導入するならPayPay一択。

理由は以下の通りです。

- 圧倒的なユーザー数と市場シェア

- 手軽な導入と低い維持費、使いやすさ

- 積極的なキャンペーンの実施

それぞれ解説していきます。

↓PayPayの詳細を知りたい方はこちらからどうぞ↓

圧倒的なユーザー数と市場シェア

PayPayは日本で最も利用されているQRコード決済サービス。なんとユーザー数は7000万人を超え、加盟店数も多いです。

PayPayはサービス開始時に大きなキャンペーンを実施し、一気に加盟店数を増やした印象があります。

当時は決済手数料もかからず、ひとり勝ち状態。数年前から決済手数料がかかりはじめましたが、クレジットカードに比べて安いこともあり予想されたほどの加盟店離れがなかったことも影響しています。

多くのひとが使っているからこそ「PayPayって使えますか?」なんて会話もあったりしますよね。それだけみんなが使っている証拠かなと。

これが「PayPayは導入すべき」の一番の理由です。

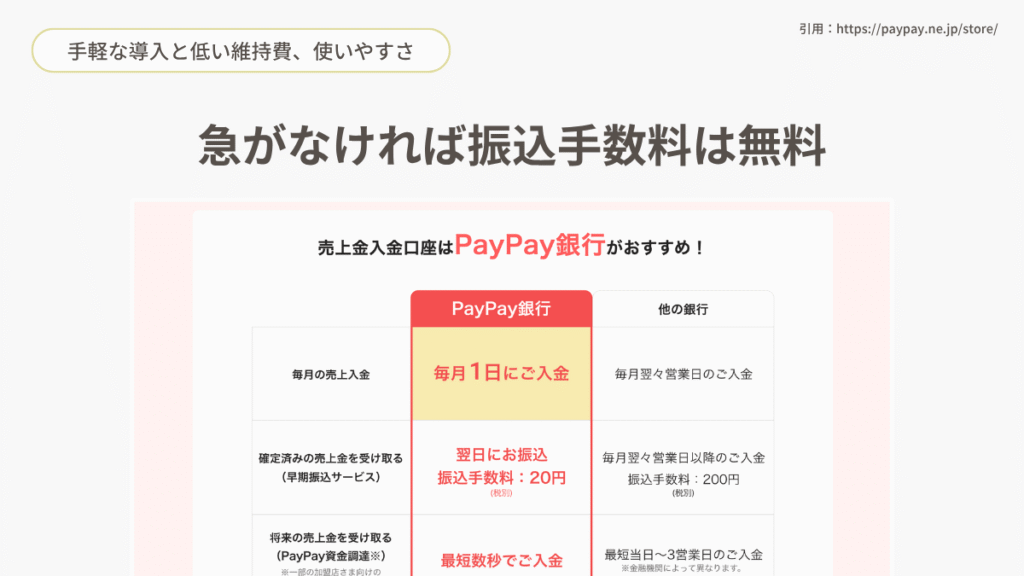

手軽な導入と低い維持費、使いやすさ

PayPayを導入するにあたり発生する費用はありません。

別のサービスで「PayCAS Mobile」というのもあるのですが、こちらはクレジットカード決済も併用できるものになりPayPay単体の導入とは別物になります。

↓詳しくはこちらからホームページへ飛べます↓

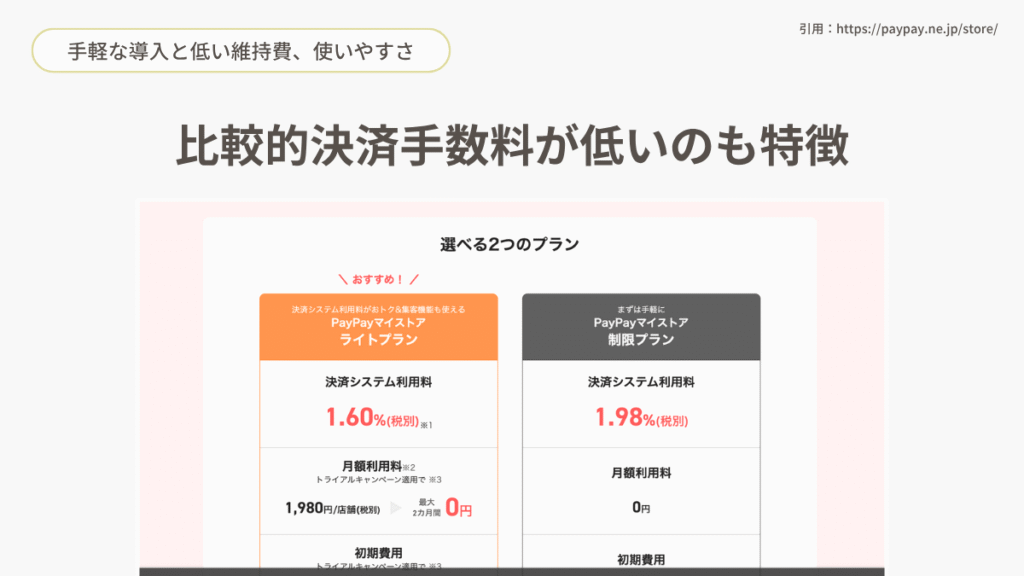

一般的にキャッシュレス決済を導入すると決済手数料というものがとられます。

もちろんPayPayにも決済手数料はあるのですが、クレジットカードの決済手数料が3.25%程度なのに対しPayPayは1.98%と1%以上離れているのもポイント。

まあちいさなパン屋の1%なんてちいさい数値ではありますが、大きなお店であればあるほどその恩恵は大きいものです。

なめたらアカンのが、決済手数料。じわじわ効いてきます。

もうひとつ。振込手数料がないのも魅力。こちらはちいさなお店ほど地味に効いてくるやつですね。

またお客さんにスキャンしてもらう場合、お店側での操作がほとんどありません。

日頃からPayPayを利用しているお客さんであればサクサク進めてくれますし、専用端末も不要なのでとても便利。

キャッシュレス決済を導入するなら、PayPayからはじめてほしい理由はこれです。

積極的なキャンペーンの実施

パン屋こそPayPayを導入すべき理由。最後は「キャンペーンに乗っかれる」です。

PayPayは割と頻繁にキャンペーンをやっています。これ、店舗がなくても便乗できるんですよ。

「〇〇%戻ってくる」や「PayPayジャンボ」、「スクラッチクーポン」や自治体と連携したキャンペーンなどどんどん案内がきますので、そういったものは乗っておきましょう。

以上が「パン屋にPayPayを導入すべき理由」でした。

まだ個人的にPayPayを使ったことがない方はご自身でまず使ってみましょう。

パン屋にPayPayを導入しよう

ここからはPayPayの導入についてお話ししていきます。

まずPayPay自体はお店をもたなくても導入できます。

パン屋として活動をはじめてSNSアカウントができたくらいに申し込みをしても問題ありません。

↓PayPay導入申し込みはこちらをクリック↓

「お店のことがわかる情報」について聞かれますので、ホームページなり、SNSアカウントなり何かしら動いているのがわかるアカウントはあったほうがいいです。イベント出店のみの活動の場合は出店風景を撮っておきましょう。

利用開始までの流れは以下の通り。

- PayPay加盟店申込ページから申し込む

- 仮登録後に案内メールが届く

- メールのURLから審査情報を入力する

- PayPayコードキットが送付される

- 各種設定後、テストしてから利用開始

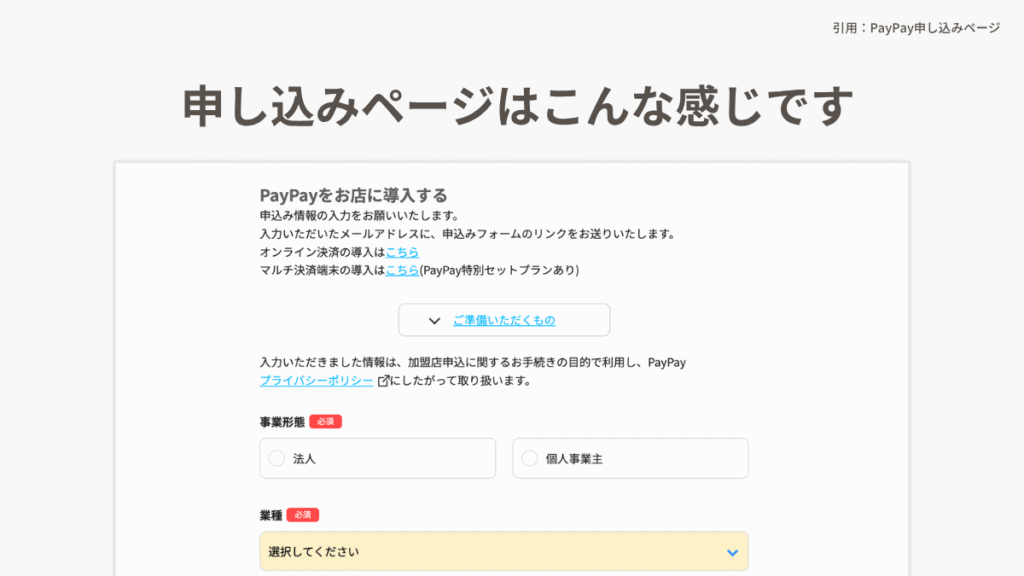

申し込みページはこんな感じです。

本登録のために、以下のものを準備しておきましょう。

- 本人確認書類

- 売上金入金先の口座情報

- 法人番号(法人のみ)

- 店舗の写真

- 許認可証

店舗の写真に関してはイベント出店の写真でも大丈夫でした。

いまはどうかわかりませんが、わたしが導入したときにはPayPayの担当者が自宅工房が実際にあるかを確認しにきました。もし連絡があれば対応してください。

あとこれはデメリットになると思うのですが、導入以降PayPayの営業電話が多いこと笑

本当に大事な案内ならまだ出るのですが、ほとんどが「PayCAS Mobileどうですか?」とか「マイストアライトプランの加入、どうですか?」の営業電話。

月一くらいでかかってきたので、やんわり指摘したところ最近はずいぶん頻度が減りました(それでもかかってきますが)。そこはひとつ弊害だなと思うので、覚えておいてください。

PayPayコードキットが届いてから利用開始までの流れは以下の通りです。

- PayPayコードを準備する

- PayPay for Businessの準備

- アプリに表示される情報を確認する

- 決済と返金のテストをする

- お店での利用を開始する

いよいよ導入! って感じですね。それぞれみていきましょう。

1.PayPayコードを準備する

PayPayコードキットはスムーズにいけば申込みから2週間程度で送付されます。

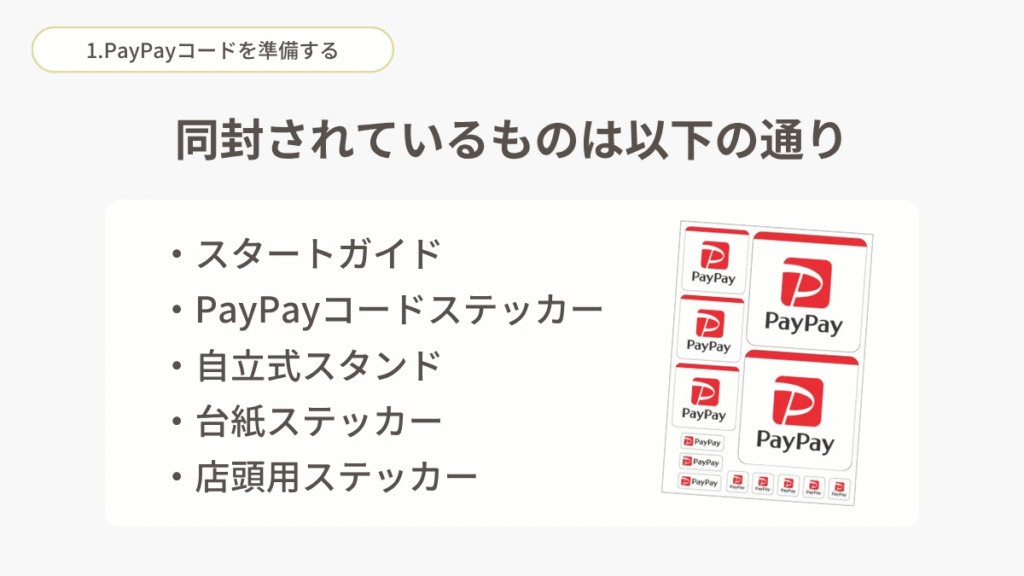

審査が可決されると申込時に入力した店舗住所宛てに「PayPayコードキット」とよばれる販促物一式が送られてきますのでまずは中身を確認してください。

同封されているのは以下の通り。

大小さまざまなQRコードがありますので、必要な場所に貼って使いましょう。

大きめのステッカーは自立式スタンドに貼ります。こちらがメインで使用するQRコードとなります。

わたしはカードサイズのものをラミネートしており、手渡しの支払いの際はそちらで読み取ってもらっています。

自立式スタンドより場所をとらないので、キャッシュレス決済グッズに入れておけば忘れません。またグッズについては別で記事にしますね。

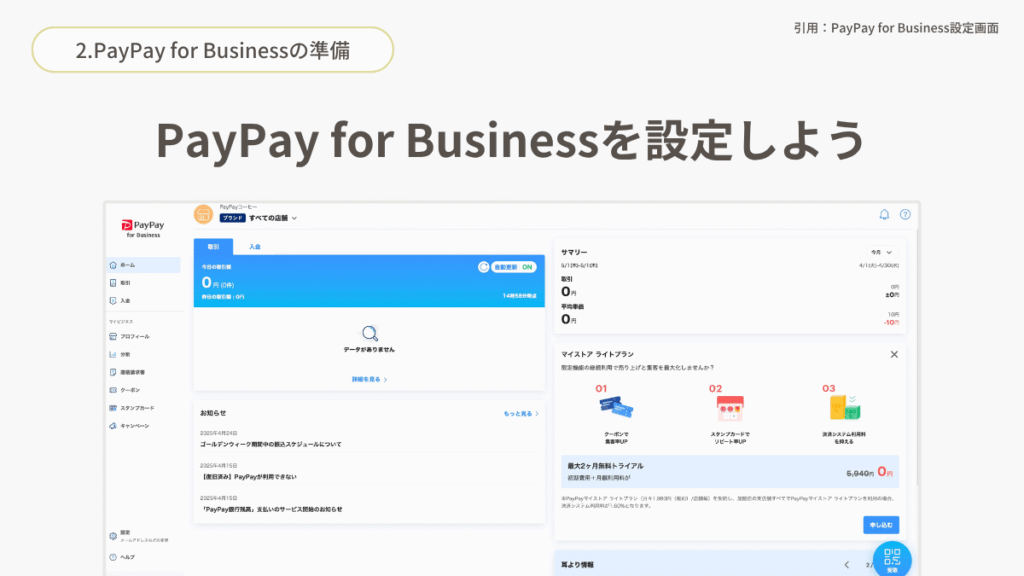

2.PayPay for Businessの準備

PayPayの決済を開始するために「PayPay for Business」でアカウント設定を行います。

加盟店申込後に審査が可決されると、申込時のアドレス宛てにPayPay for Businessのアカウント設定についてのメールが届きます。

まずはこちらを登録してください。このタイミングで「口座情報」「ブランド情報」「ストア情報」も確認できますので、申込時の情報が間違っていないかみておきましょう。

スムーズな作業を行うために、アプリもダウンロードとログインをしておきます。

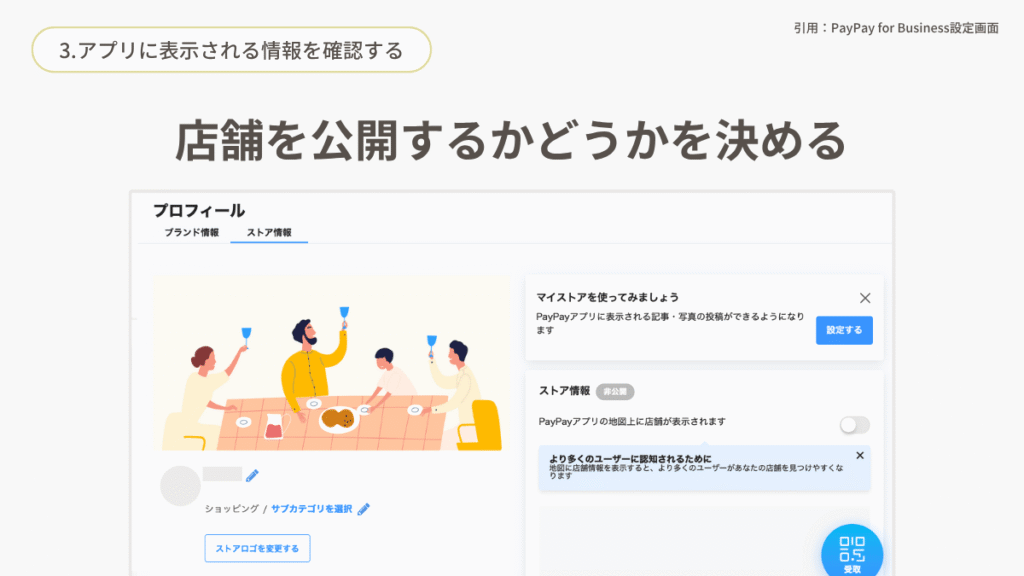

3.アプリに表示される情報を確認する

おそらくPayPayコードキットが送られてくるタイミングで、PayPayアプリに表示されるストア情報は反映しているかと思います。

初期設定では、すべての加盟店がオンの状態になっていますので公開されたくない場合はヘルプページから加盟店サポート窓口に連絡します。

わたしは自宅が店舗住所でもあったので、最初の確認の際に非公開にしてもらいました。

もともと公開するつもりもなかったので、このプロフィール画面はいまも手付かずです笑

あらかじめ申込み時にある程度の情報は入れているので、ここでは確認が中心になります。画像などがあればそちらも入れておいてください。

これで設定自体は完了。

4.決済と返金のテストをする

各種設定が完了したら、最後に決済と返金のテストをします。いきなり本番は緊張しますしね。かならず練習しておきましょう。

決済の方法については次の項目でまとめて解説します。ここではテスト決済の流れを抑えておきましょう。

普段使っているPayPayで決済の練習をしていきます。

かならず自分のアカウントである必要はありませんが、実際に使ってみないと勝手もわからないと思うのでぜひ自分のアカウントでも練習してみてください。

詳細はスタートガイドに画像付きでありますので、そちらをみながらやってみてください。

返金に関していくつか補足しておきます。

- 返金操作できるのは権限があるアカウントのみ

- 取引日から365日間は返金可能

- 全額返金と一部返金がある

- 締め処理開始前の返金は即時返金

- 締め日にかかる場合は時差返金の場合がある

- PayPay商品券支払いでは有効期限がある

なお、締め処理開始のタイミングは以下の通りです。

- 通常の振込サイクル:月末日の23:59

- 早期振込サービス:取引当日の23:59

返金については目立つように「返金する」とありますので、そんなに難しい処理ではありません。反映されたかをお客さんとともに確認しましょう。

5.お店での利用を開始する

これにて利用開始の準備がすべて整いました。実際に店舗やイベントで使ってみましょう。

通知を有効にしておくと取引完了後にアプリだけでなく、メールでも取引完了の連絡が来るようになります。

店舗では支払い完了の番号を確認したりしますよね。それでもいいし、メールでもいいので支払いが行われたことは毎回確認しましょう。

ときどきお客さん側のネット環境が悪くて、決済に時間がかかることがあります。その場合、一定の条件を満たすと自動で「オフライン支払いモード」に切り替わります。

ただこれには一定の条件があります。

- アプリが最新バージョンであること

- 過去1週間以内にPayPayアプリを開いていること

この2つが必要になります。

なかなか繋がらなくて決済が難しい場合は時間も取られますので、現金払いを提案する可能性があることは覚えておいてください。

「ストアスキャン決済」という方法を使えば支払いはできるのですが、いざそのときになるとバタバタかパニックなので諦めた方が無難かな。

お客さんがオフラインの場合はお客さんのスマホで流れるはずの「PayPay♪」がありません。お店側では確認できるのですが、なんとなくどちらも不安になると思います。個人的にはほかの方法での支払いがいいかなと思います。

ほかに支払いできない方法というとシステム障害や残高不足が考えられます。

システム障害に関してはどうにもできませんが、残高不足に関してはお客さんにチャージしてもらうよう伝えてください。

PayPayの決済方法を解説

次はPayPay決済の流れを解説していきます。

先ほど2つの支払い方法があるとお伝えしました。

厳密には4つあります。

- ユーザースキャンによる決済

- ストアスキャンによる決済

- PayPay for Businessを使った決済2種類

それぞれ解説していきます。

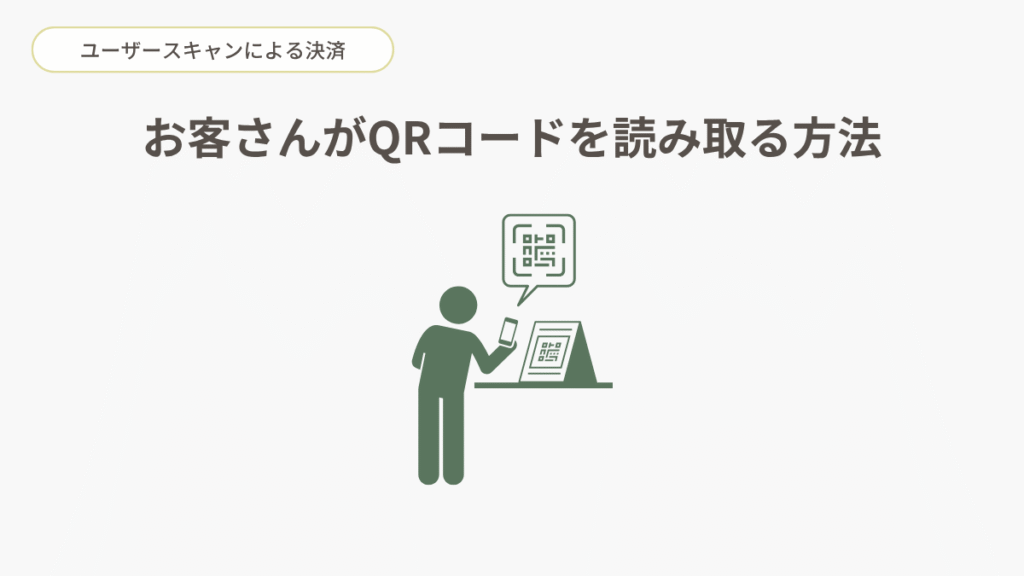

ユーザースキャンによる決済

お客さんがQRコードをスマホで読み取って支払う方法。取引金額はお客さん側で入力します。

流れは以下の通り。

- スマートフォンでQRコードを読み取ってもらう

- 会計金額を入力してもらい、見せてもらう

- 入力金額に間違いがないか、確認する

- 「支払う」を押し、決済完了画面を見せてもらう

- 取引完了をアプリもしくはメールで確認する

注意事項するのは2点。

- 金額が間違っていないか

- 決済は無事完了したか

パン屋で一番使う方法になるかと思います。お店側でやることはほとんどないので、確認をしっかり行なってください。

ストアスキャンによる決済

お店のPOSレジなどの端末で、お客さんのQRコードやバーコードを読み取って支払う方法。お店側が金額を入力した上で読み取るので、入力確認はしっかり行いましょう。

こちらは専用の読み取り端末が必要になりますので、今回推奨している「PayPay単体の契約」では利用しません。

参考までに流れをまとめておきます。

- お店にQRコードもしくはバーコードを提示

- お店側でQRコード等を読み取る

- 決済が完了したことを確認する

- 取引完了をアプリもしくはメールで確認する

やること自体は少ないのですが専用端末が必要になりますし、決済手数料も一般的な水準となりますのでお気をつけください。

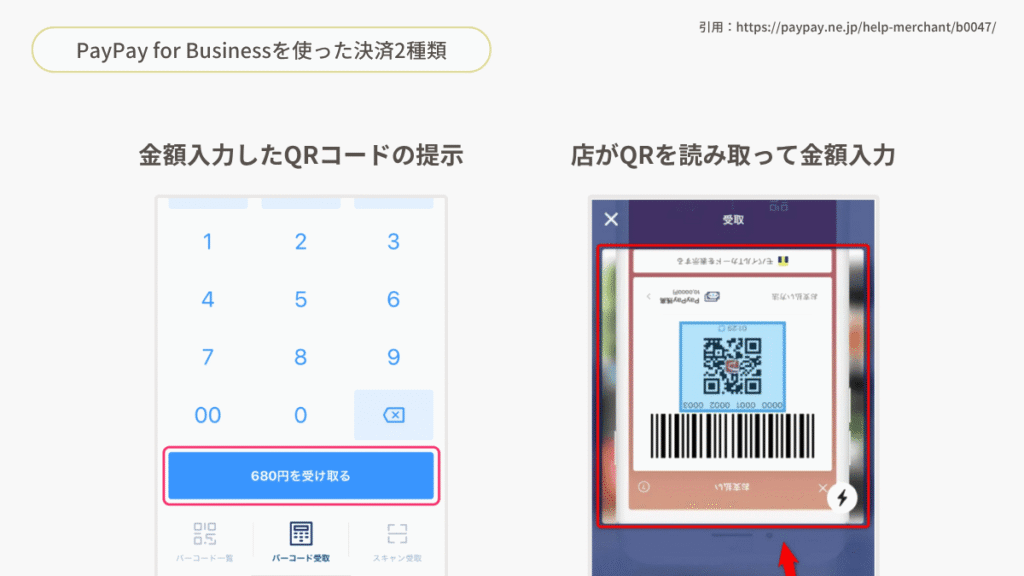

PayPay for Businessを使った決済2種類

次はアプリを使った支払い方法です。先ほどのと何が違うかというと「取引金額はお店側が入力する」部分。

こちらは2種類方法があります。

- 金額を入力したQRコードを提示する

- お客さんのQRコードを読み取って金額を入力する

流れをそれぞれまとめておきましょう。

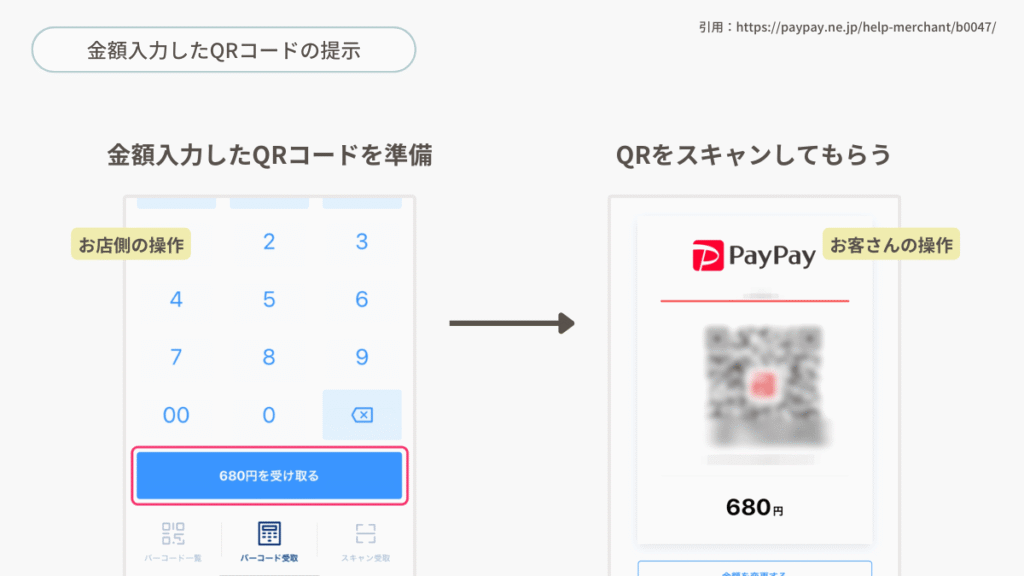

金額を入力したQRコードを提示する

お店側がアプリ内で金額を入力し、そのQRコードをお客さんが読み取って支払いする方法。

支払いまでの手順は以下の通りです。

- お店側のPayPay for Businessを開く

- 「受取」から「バーコード受取」を選択する

- 支払い金額を入力し、QRコードを提示する

- お客さんに読み取ってもらい、決済を完了する

- 取引完了をアプリもしくはメールで確認する

アプリ経由の操作になるため、専用端末が不要なのが特徴。しかしお店側としては操作が増えるため、会計に時間がかかりやすいのが難点です。

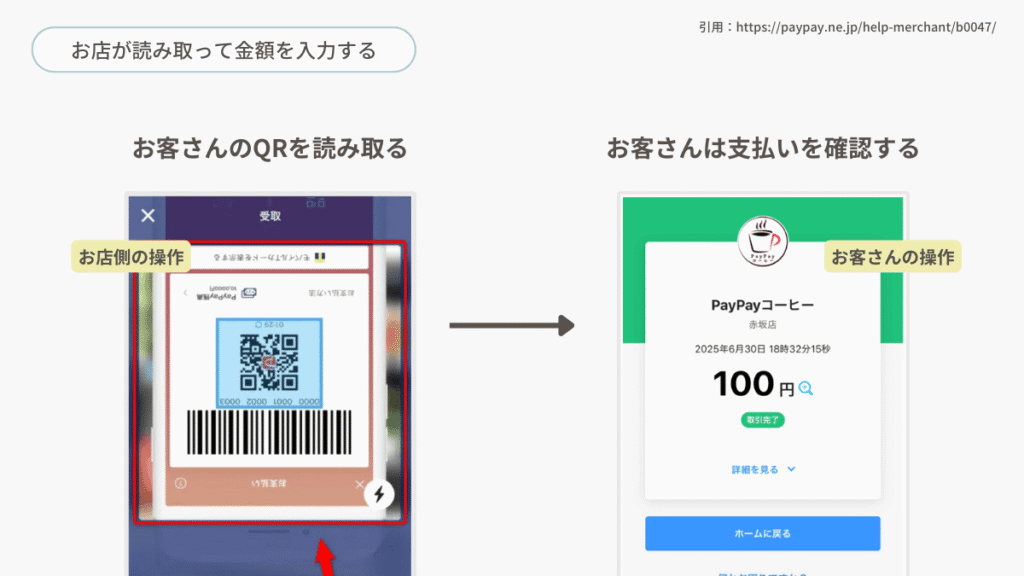

お客さんのQRコードを読み取って金額を入力する

こちらはアプリ内操作のストアスキャン方式となります。

お店側がスキャンし、受取までの操作を行います。お客さんは自分の支払いQRコードを出してもらうだけなので、複合型端末要素のある支払い方法となります。

手順は以下の通りです。

- お店側のPayPay for Businessを開く

- 「受取」から「スキャン受取」を選択する

- 支払い金額を入力し、「受け取る」を押す

- お客さんに読み取ってもらい、決済を完了する

- 取引完了をアプリもしくはメールで確認する

以上がPayPayの決済方法でした。

使いこなせれば大変便利ではありますが、浸透しているのは最初に紹介した「ユーザースキャン方式」となります。余力があればチャレンジしてみてください。

有料プランにすべきか否か

おつかれさまでした。これでPayPayの使い方はきっと大丈夫! どんどん使って慣れていきましょう。

最後の項目ではやたらと案内が出てくる「PayPayマイストア ライトプラン」について解説していきます。

PayPayマイストア ライトプランとは「PayPayクーポンやPayPayスタンカードなどの集客サービスが利用できるプラン」のこと。要は”集客と売上アップをさらに強化するための有料プラン”です。月額利用料は1980円(税別)、初期費用は1980円(税別)。

先に結論をお伝えしておくと「とりあえず無料プランでOK」。

優遇されるのは以下の3点。

- PayPayクーポンの発行

- PayPayスタンプカードの発行

- 決済手数料の優遇

それぞれみていきましょう。

PayPayクーポンの発行

お店専用のオリジナルクーポンを発行できます。

アプリのクーポン画面に自分のお店が表示されるので端的にひとの目に触れることになり、新規顧客が期待できます。

お客さんがクーポンを取得していれば、決済時に自動で適用されますのでお店側の手間はかかりません。

PayPayスタンプカードの発行

PayPayアプリ上でデジタルスタンプカードを発行できます。

再来店を促すのに有効で、こちらも決済時に自動でスタンプが付与されます。手間がかからないのは大きな特徴です。

決済手数料の優遇

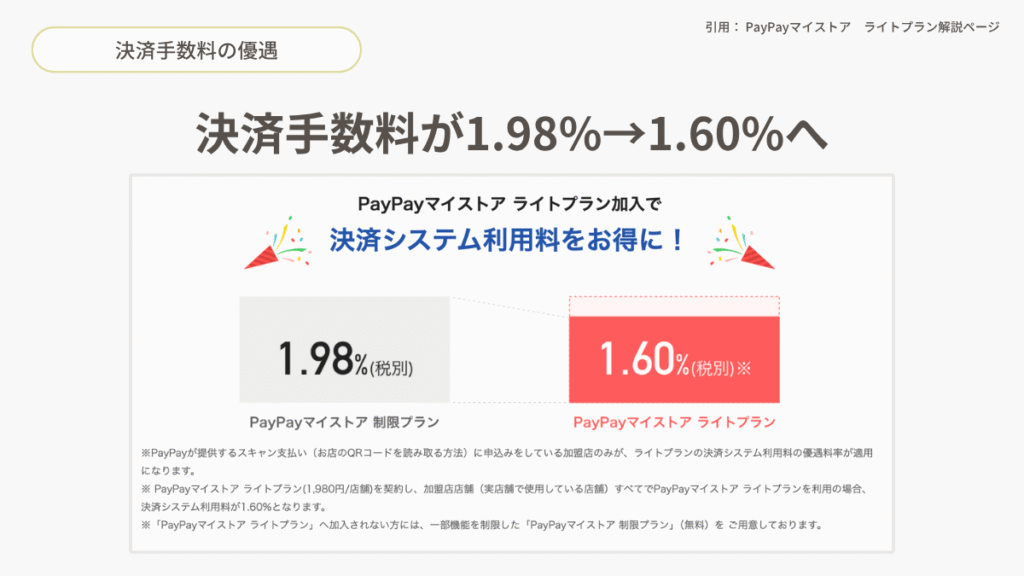

決済手数料が無料プランより低く設定されます。決済手数料は無料プランは1.98%、ライトプランでは1.60%になります。

ここまでがPayPayマイストア ライトプランの概要です。

で、これを利用するかどうかって話。

考慮すべきなのは月額利用料です。

1980円(税別)なので税込で考えると2200円くらいですね。これをペイできるか。

決済手数料の差はわずか0.38%。

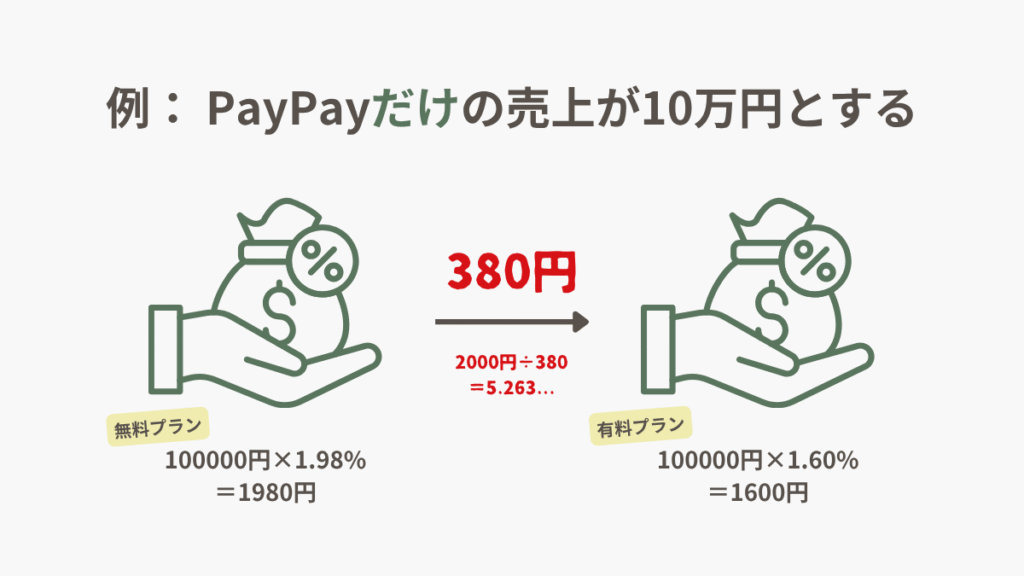

わかりやすく「PayPay”だけ”の売上が月10万円」で計算してみましょう。

その差は380円。月額利用料には遠く及びません。

この差が2000円を超えるには「2000÷380=5.263…」を計算して、あと5.3倍売上がないといけませんよね。

ってことは「PayPayの売上”だけ”で52万円必要」。

無理くね??笑

しかもPayPay”だけ”なんですよ。まだ支払い方法にはクレジットカード決済もありますから、分散すればするほど月額利用料のペイは遠くなる。

あと前回の記事でLINE公式アカウントも紹介しましたよね。そこではクーポンやスタンプカードも発行できました。

LINE公式アカウントはフォロワーが増えると課金が必要になります。どうせ課金するなら……片方でよくない? って話。

ここからはお店それぞれの判断になります。

- PayPayは単体で契約する

- ライトプランは契約しない

- LINE公式アカウントを使い倒す

- カード決済はSTORES決済かSquare

これが現時点でのわたし最適解となっておりますので、参考にしてみてください。

次回は「クレジットカード決済編」です。STORES決済をメインに解説していきます。