レジまわりの備品をそろえよう【POP/レジ袋】

今回のテーマは「レジまわりの備品をそろえよう」。

数回にわたってキャッシュレス決済について解説しました。

会計を行うためにはレジが必要。「Square」も「STORES決済」もPOSレジが用意されています。

わたしが紹介している方法の場合、PayPayを単体で契約して決済を行うため少し管理がしにくくなります。

またSTORES決済は良くも悪くもオンラインショップと連携しているため、在庫を自由に並べ替えるには有料プランの契約が必要です。

ならば「決済とPayPayとレジは分けましょう」ってことで紹介したのが無料アプリ「即売レジ」でしたね。

さらにそれを管理しやすくするためにNotionを使って集計。ついでにその日の日記的なものや分析もできるツールを提供しました。

これでようやく会計関連が出揃ったというわけ。

今回は補足として「レジまわり」に焦点を当てて、備品等を準備していきましょう。

- QRコード類

- POP

- レジ袋

- ショップカード

店舗・イベント出店・委託販売・納品のときにあると便利なもので、なるべく費用を抑えて用意できるものを紹介していきます。

ショップカードは別で解説予定です。今回はQRコード、POP、レジ袋に絞って解説していきます。

レジにQRコードを設置しよう

パン屋のレジで大切になるもの、それは「QRコード」です。

とりわけ2つのQRコードが大事。

- PayPay(決済用)

- LINE公式アカウント

必要であればSNSやホームページなどもQRコードをつくっておくといいのですが、あまりレジに大量のQRコードを設置してもちょっと怪しいだけ笑 一旦、最初に準備するのはこの2つでいいかなと思います。

PayPay導入の記事でもお話ししたのですが、PayPayはスタートキットと呼ばれるものが届きます。

そちらのスタンドを使うといかにもPayPay! な感じになりますが、これはこれでPayPayで支払いできることがわかるので全然アリ。

ただいくつも決済方法を持っている場合、少し散らかった感じになるかもしれません。

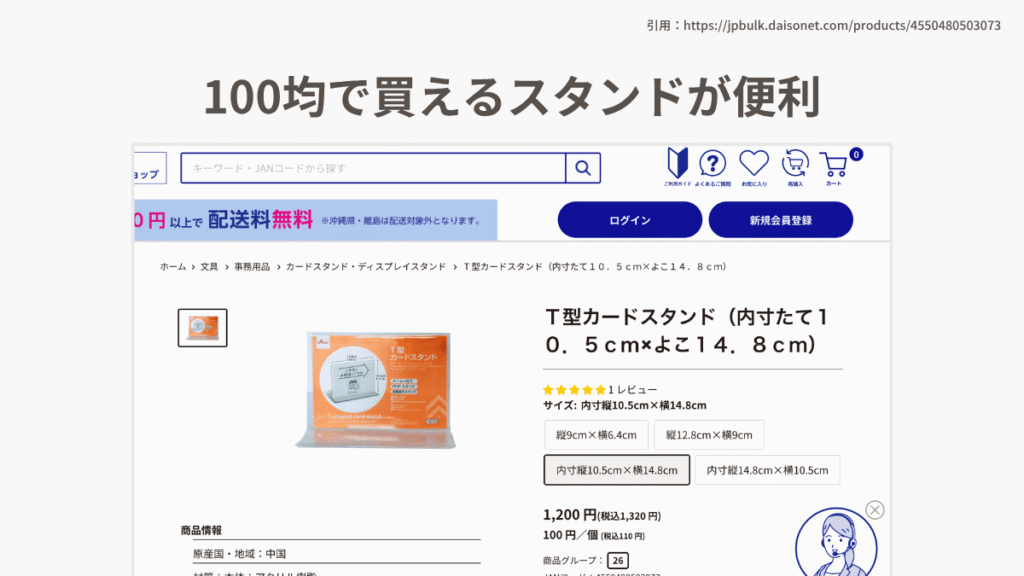

そこでおすすめしたいのが「100均で購入できるカードスタンド」。

縦長・横長がありまして、ハガキサイズ・名刺サイズが存在します。これで統一することで多少なり、雰囲気を保てるかなと。

Amazonでは木製や真鍮のものもあります(商品リンクはこちら)。

中に入れるカードはPayPayやLINE公式アカウントのQRコード。ついでにクレジットカード決済の対応ブランドが書いてあるものを入れるのもあり。

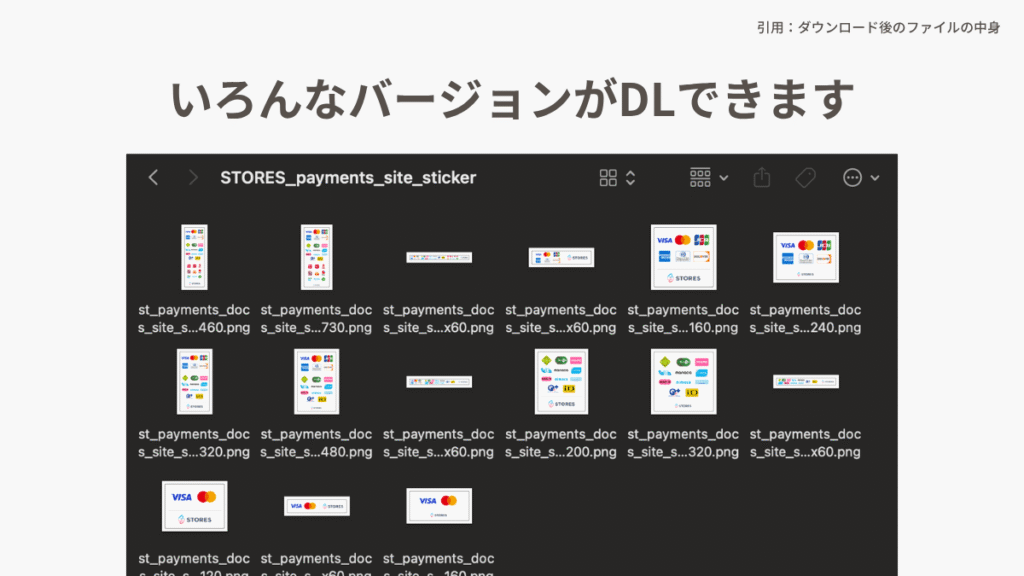

例えばSTORES決済ではそういった販促用の画像をダウンロードできます。

すべて掲載されたものを入れてもいいし、手数料を考えてある程度絞っておいても構いません。画像をダウンロードして、Canvaなどで装飾してもOK。

クレジットカード決済についてはさすがに名刺サイズはちいさいので、ハガキサイズに印刷しましょう(画像のような感じでバリエーションもあります)。

PayPayとLINE公式アカウントのQRコード画像の出し方もお伝えしておきますね。

まずはPayPay。店舗用のアプリ「PayPay for Business」のホーム画面下にある「受け取り」から「バーコード一覧」を押しましょう。

この画像を保存して印刷します。

次にLINE公式アカウント。

LINE公式アカウントには2種類のQRコードがあります。

- 友だち登録

- ポイントカード付与

どちらも名刺サイズで印刷して、名刺サイズのカードスタンドに裏表で入れておきましょう。

普段は「友だち登録」のQRコードをみせておいて、レジのときに「ポイントカード付与」のQRコードをみせるイメージ。

はじめてのお客さんで友だち登録とポイントを付与の両方をしたい場合は「ポイントカード付与」のQRコードを読みとってもらえば、友だち登録画面登録&付与が同時に可能です。

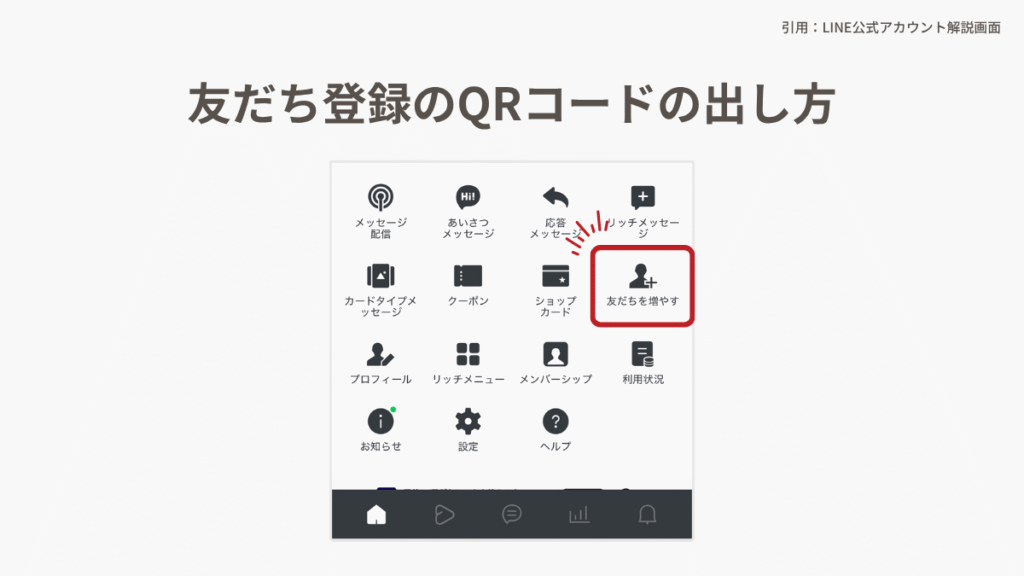

画像の出し方はとても簡単。

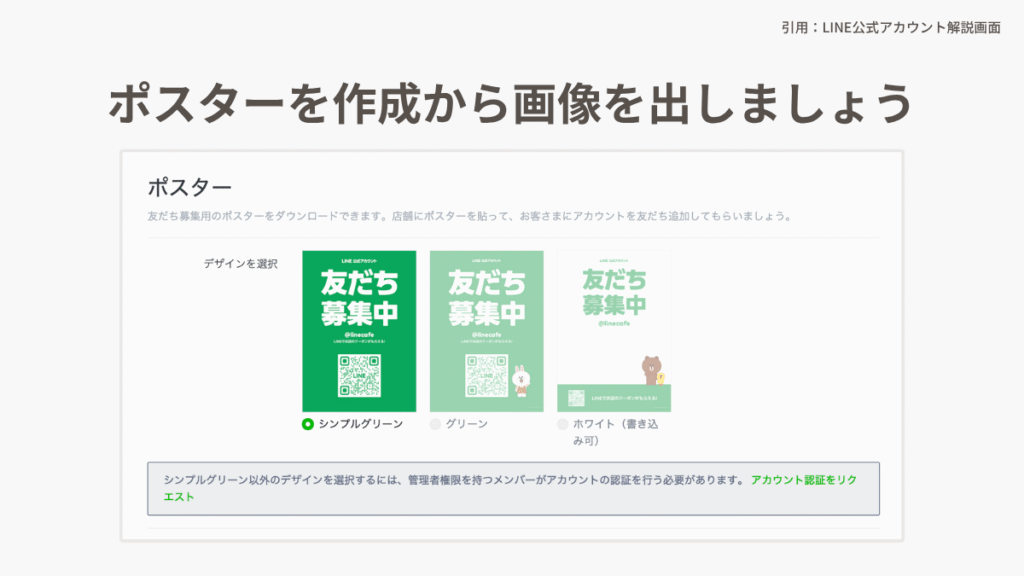

まずは友だち登録のQRコードの出し方から。LINE公式アカウントのホーム画面から「友だちを増やす」を押します。

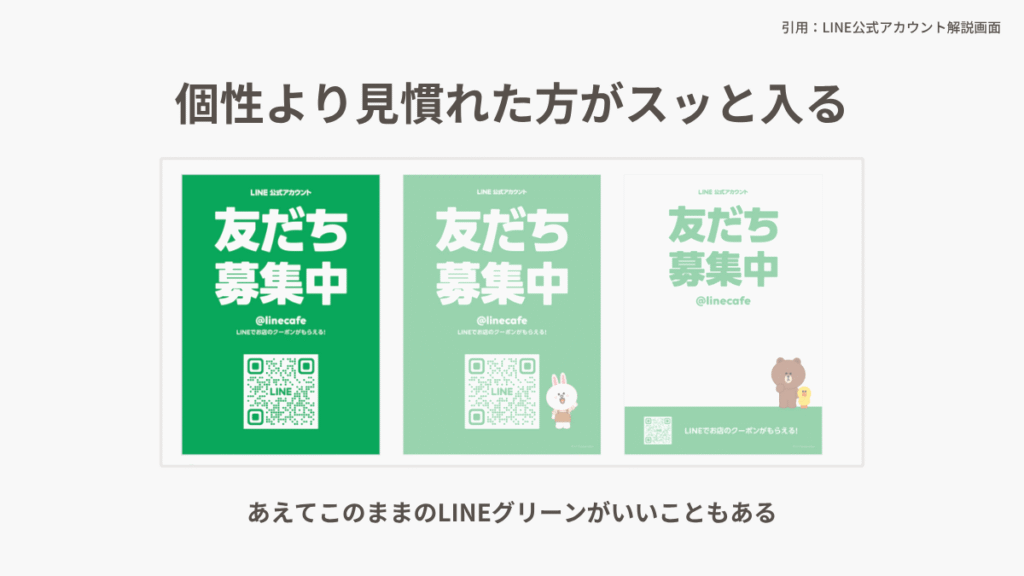

そこにある「ポスターを作成」から画像を出します。この画像をそのまま使います。

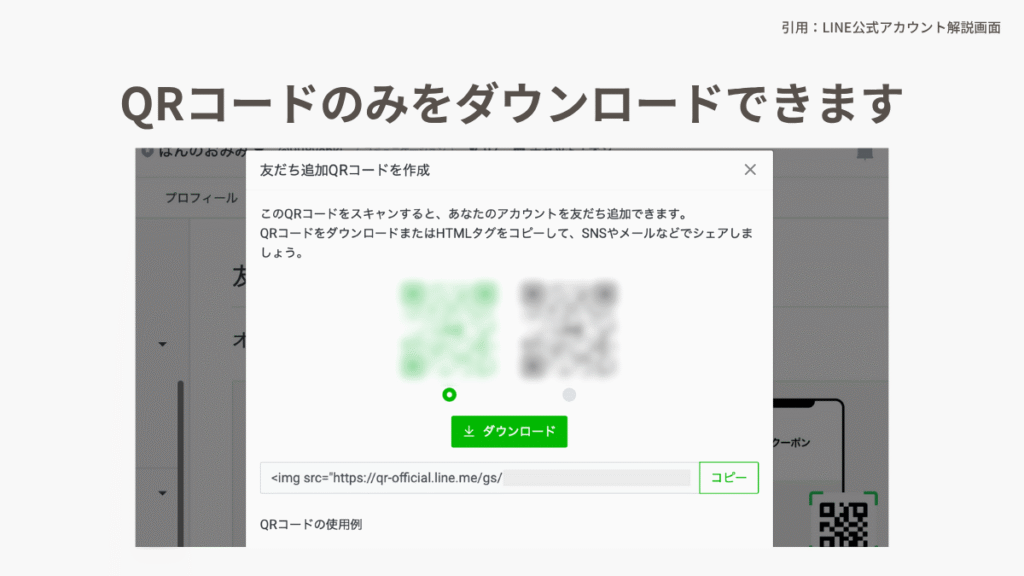

この場合はデザインが決められていますので、もしオリジナルでつくりたいということであれば「友だち追加QRコードを作成」から表示させましょう。

こんな感じででてきますので、この画像をダウンロードして使います。

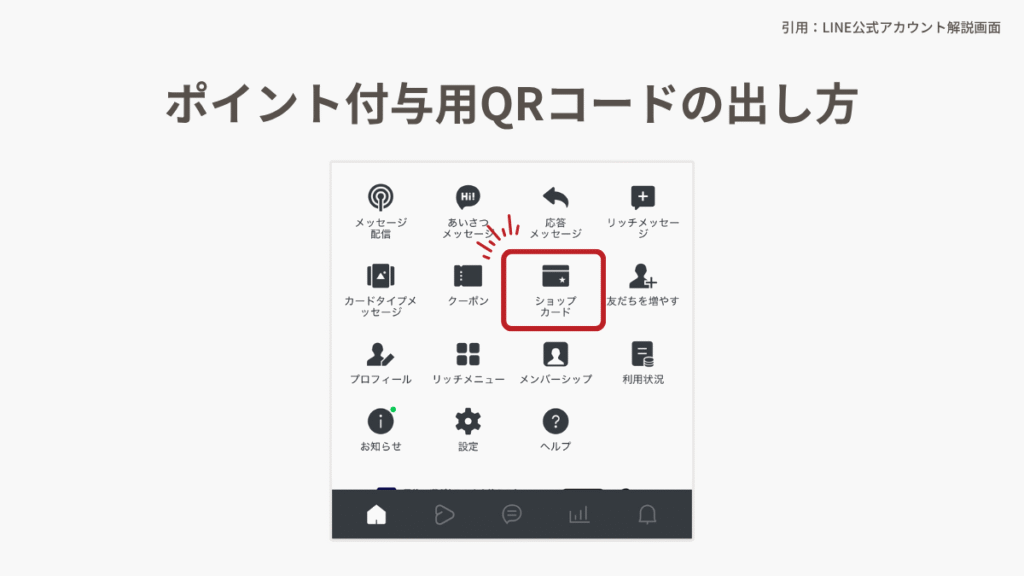

次はポイント付与QRコード。

こちらはホーム画面の「ショップカード」から「QRコードを印刷」に進み、各種設定を行えば作成することができます。

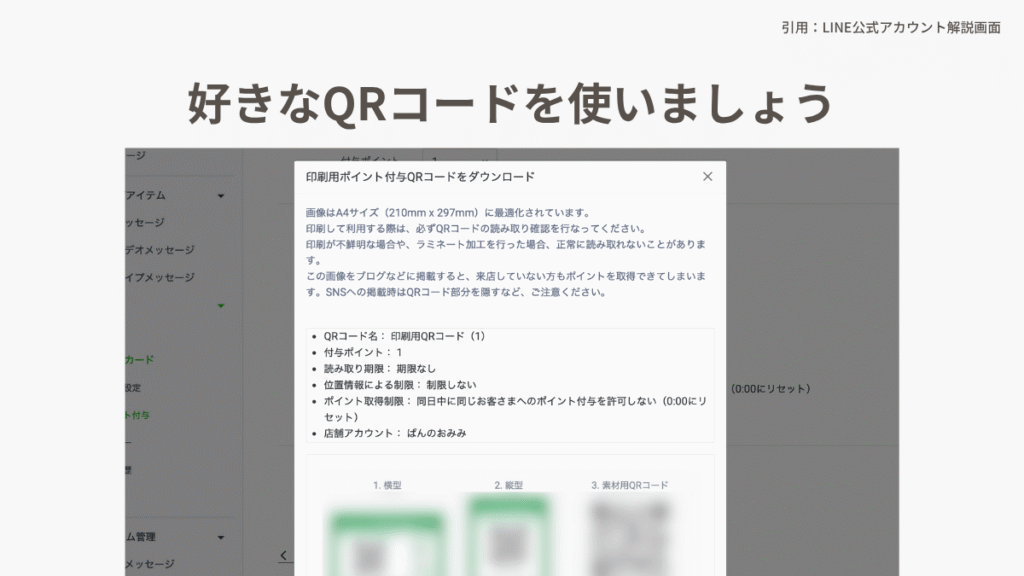

こんな感じですね。

そのまま使える画像もありますし、素材用としての画像もあります。好きな方を使いましょう。

個人的にはここでオリジナルを出す必要はないと思っています。

というのも、大手のお店などはそのまま掲示されていますよね。なのでお客さん側からすると「そのままの方が慣れている」んです。

パッとみて「PayPayあるな」とか「公式LINEあるな」はたぶんあのPayPayレッドを見たからだろうし、LINEグリーンをみたから。

そこをあえて使うことでわかりやすくなる。ついでに自分の作業量も減りますしね。

オリジナルを出すなら、ディスプレイやショップカード。ホームページも雰囲気を決める大きな要素です。そういったところに時間と手間とお金をかけたほうがいい気がします。

あ、そうそう。印刷なのですが、可能であれば少し厚紙の方がいいかなと。コピー用紙だと薄いのでスタンド内で傾いてしまったり、外れてしまうことが多々あります。

もしできそうであれば厚紙に印刷するか、100均で厚紙や厚手のカードを買って、貼り付けましょう。そのひと手間だけで紙の紛失リスクはだいぶ減ります。

わたしは出店していたとき、レジをこんな感じにしていました。

iPadで「即売レジ」を管理し、表示用の電卓に金額を打ち込んで提示。すぐ出せるところ、もしくはわかりやすいところにPayPayなどのQRコードを置いておきました。すぐつくれますので、よかったらつくってみてください。

商品を紹介するPOPを準備しよう

次は商品名などを書いておく「POP」。

POPというと単なる値札でしょ? と思うかもしれませんが、ここの情報を元にお客さんはお買い物をします。

POPの役割も含めてここでおさらいしておきましょう。

まずなぜPOPが重要なのか。ポイントは3つほどあります。

- パン選びの迷いをなくす

- パンの価値を高める(物語性)

- アレルギー表示ができる

それぞれ解説していきます。

パン選びの迷いをなくす

POPがあることで見た目以外の情報が得られます。またPOPの数によってどんなメニューがあるかもわかりますよね。

それに購入するには価格も大事。3つ買って1000円と、4つ買って1000円では満足度も変わります。

安いだけがいいわけではありませんが、インフレ時代ではいかに予算内で買えるかも大切です。

またマルシェ等のイベントでは、お客さんもいろんな店を回りたい。なるべく判断材料がたくさんある方がサクサク買い物できます。

レジで待っているときにちらっとのぞくことができれば「どのパンを買おうかな」と事前に考えられるので、双方の時短にもなります。

パンの価値を高める(物語性)

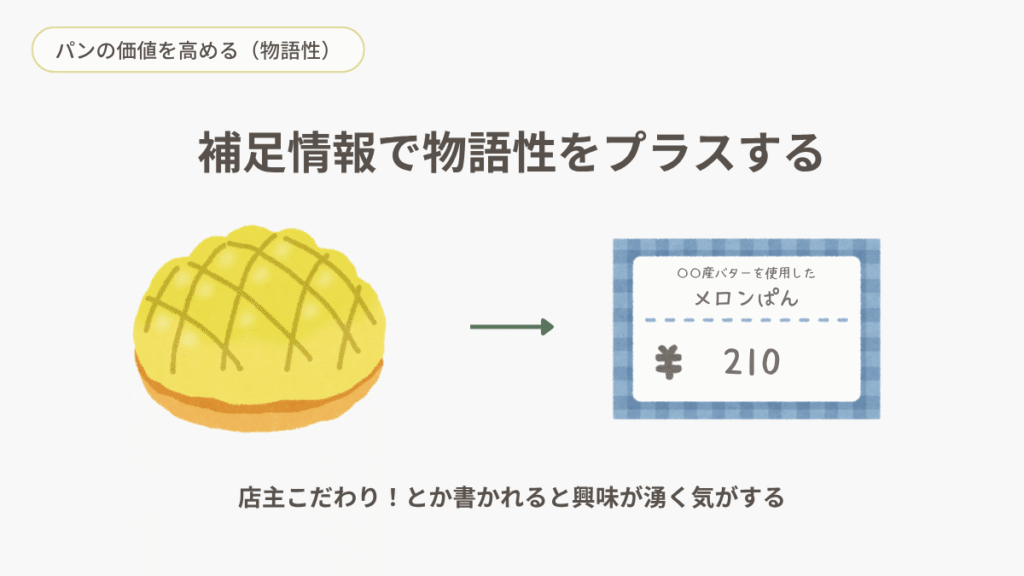

POPには「〇〇産バターを使用しました」など書かれていることがあります。これは少しオーバーにいえば「パンに物語性をもたせている」ということ。

たとえばPOPに「メロンぱん」と書いてあるだけよりも「北海道産の発酵バター使用 メロンぱん」や「一番人気! 店主こだわりのメロンぱん」と書いてあった方がなんとなく興味が出ます。

わたしのパンも「もちもちパン」と打ち出していることで同じメロンぱんであっても、パサっとしたパンではないんだなとわかります。

あまりに長い表記だと読めませんので、いわゆるキャッチコピー的な短い文言がおすすめ。

せっかくなのでキャッチコピーのコツも伝えておきましょうか。

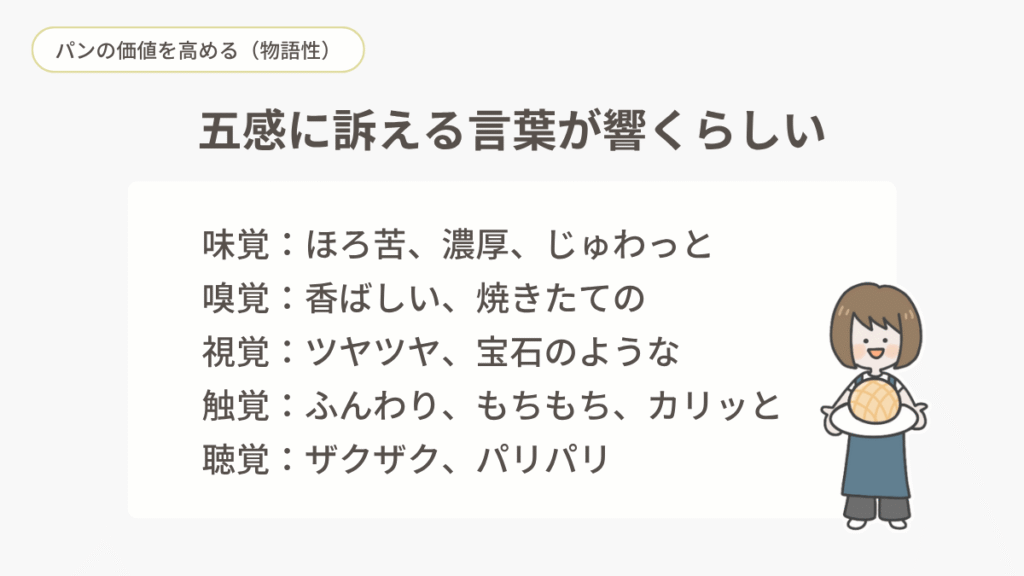

キャッチコピーは五感に訴える言葉を選ぶといいそう。

五感とは”味覚・嗅覚・視覚・触覚・聴覚”。

おいしそうな気がしてきましたよね。

オノマトペ(擬音語・擬態語)を使うことでリアル感が増してきます。

- 外はカリッ! 中はもちっ

- 噛むたびじゅわっと広がる〇〇

- ザクザク食感が楽しい〇〇

食べたときのイメージが伝わります。

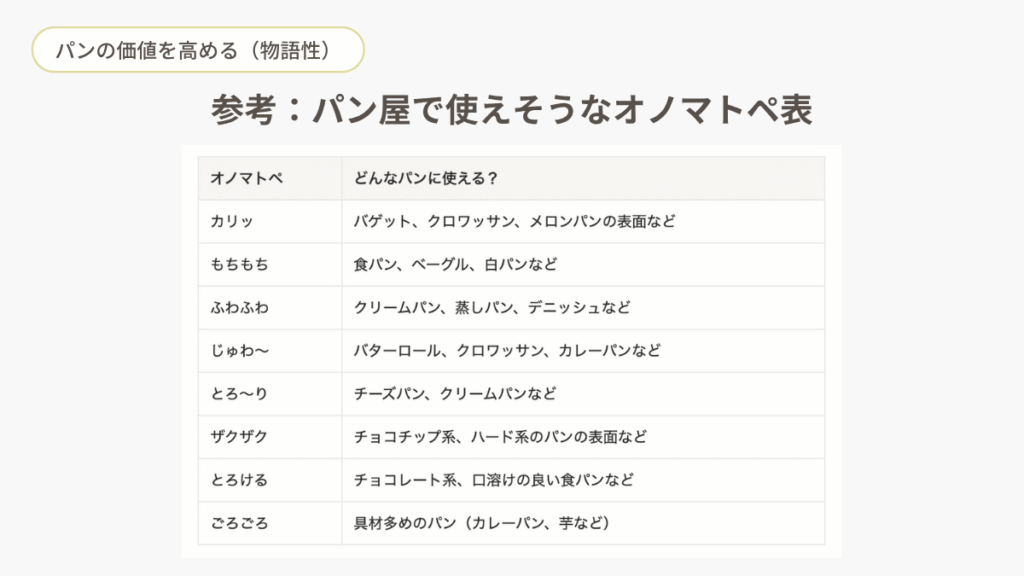

ほかにもパン屋で使えそうなオノマトペを表にしておきましたので、参考にしてみてください。

アレルギー表示ができる

POPにぜひ入れておいて欲しい情報としては「アレルギー表示」があります。

食品表示や食物アレルギーについては過去にまとめています。

POPでは一目みてわかるように表記しましょう。

ポイントは2つ。

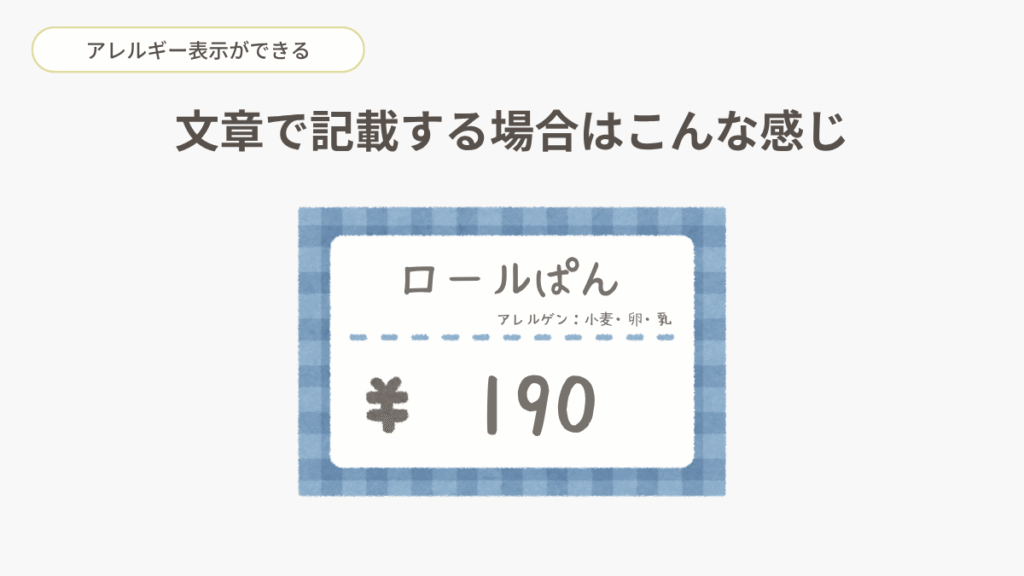

- シンプルに文章で記載する

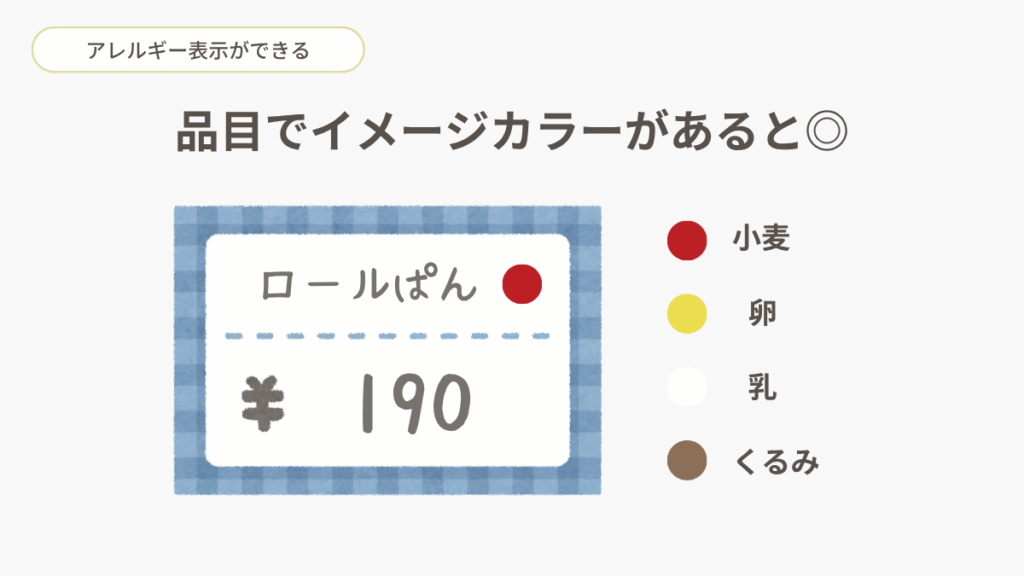

- アイコンや印で表示する

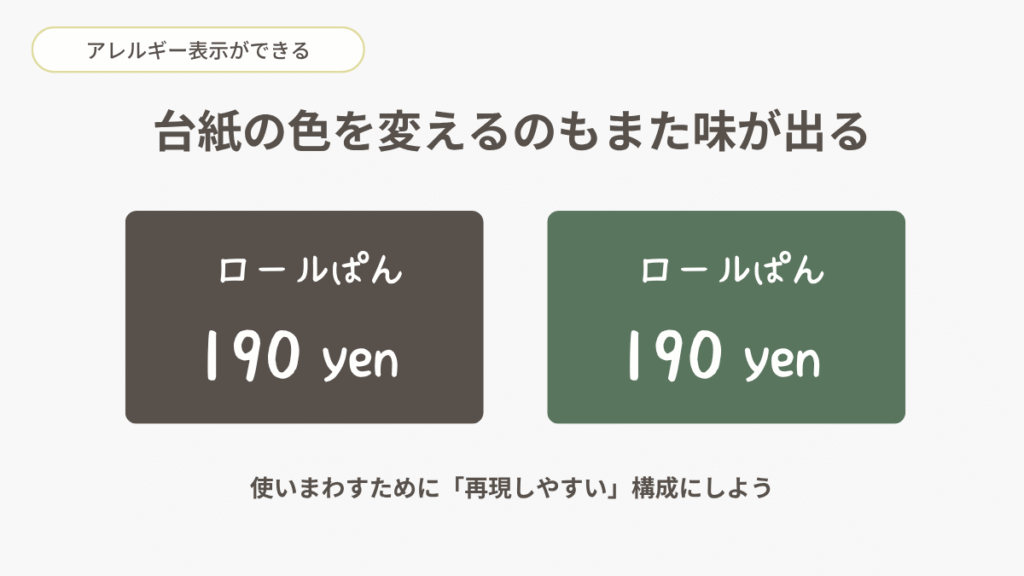

イメージはこちらです。

アイコンであれば小麦のイラストを入れてもいいですね。

こちらのサイト「ICOOON MONO」で検索すると小麦だけでもこれだけの種類があります。入れるアイコンはなるべく簡素なものの方がPOPも洗練されます。

印であればAmazonなどで売っているポイントシールもおすすめ(商品リンクはこちら)。

少なくとも「8大アレルゲン」はわかるようにしたいので、何種類かカラー展開があるといいですね。大量に入っているので、一度買えばしばらくもちます。

イメージカラーを決めておくととっても楽。

ルール化しておくと次またつくるときにも手間取りません。

表示義務のある8大アレルゲンはこちら。

パン屋ですから、小麦は基本入っているとして注意すべきは「卵」「乳」「ナッツ類」ですよね。

惣菜系のパンならえびを入れることはあるかもしれませんが、かには……あまり入れません。そばもそば粉メニューがあれば可能性はあるかも。

「卵」「乳」「ナッツ類」の表記がわかっていれば、おおよそ主要なアレルゲンは避けられる。ということは5色くらいで色分けしてみてもいいかなと。

あとは紙の色で分ける方法。

先ほどのシールは基本的には白い紙に黒い文字でしたよね。これを紙の色で表現すると、黒や緑など濃い色の紙に白文字でかける。また違った雰囲気になるのです。

文字にしろ、印にしろ、紙の色にしろ、とりあえず大事なのは「目立たせること」です。

POPは使い回すのも全然アリ。できたら「次、つくるときに再現できる」仕様にしましょう。

次につくりたいとき、全然手に入らない紙だとテイストにばらつきが出てしまいます。

毎回つくるなら遊び心を。使い回すならつくりやすいもので。ということはある程度丈夫でないといけませんよね。

簡単な方法としては「ラミネート」です。準備したPOPは印刷後にラミネートしておきましょう(商品リンクはこちら)。

最近はラミネーターも安くなりました。名刺サイズのフィルムをカットして使うと楽ですよ。フィルムは100均でも購入できます。わたしは先ほどのQRコードを持ち運び用としてラミネートしています。

POP自体は手書きでもどちらでも構いません。字がかわいいひとはそれも含めて「ブランド化」できるので、ぜひ手書きで攻めてみてください。

ソフトを使うにしても、どんなフォントを使うのかや文字の大きさなどは雰囲気が出ます。

POPスタンドすらも雰囲気づくりに関わります。長く使えるものですから、ぜひこだわってみてください(商品リンクはこちら)。

レジ袋はどんなものを選ぶ?

最後は「パンを入れる袋」にまいりましょう。

1つずつ入れるものではなく、持ち帰り用の袋の話です。

数年前にレジ袋が有料化されましたね。ちょうどその時期にイベント出店をしていたのですが、結構バタバタしました。

というのも「マイバッグ派」が増えたことで、店側としてもマイバッグを対応するかどうかをとても悩んだのです。

そもそもなのですが、レジ袋の有料化の目的は「地球環境を守るために、プラスチックごみの削減を目指す」。

この趣旨を考えるとマイバッグを取り入れた方がよかったのですが、いざイベントで、現場で対応すると……めっちゃめんどくさかったんです。

マイバッグもいろんな形、大きさ、仕様がありますよね。開くときにワタワタして、購入したものに比べて袋がデカい。

というか、みんながみんなキレイなマイバッグでもない笑

時代はまさにコロナ禍。衛生的なことを考えたら「マイバッグって……衛生面ビミョーじゃね?」って。

そんなこんなでわたしは使い捨ての袋を用意することにしました。

袋といってもまた種類があります。

- バイオマスレジ袋

- 紙製の手提げ袋

見た目だけなら絶対に紙袋の方がかっこいい。

しかし高い!! そのためにパンの価格を上げることになったら、本末転倒。ただ、安く購入できるプラスチック製のレジ袋を無料でつけられる雰囲気ではない。

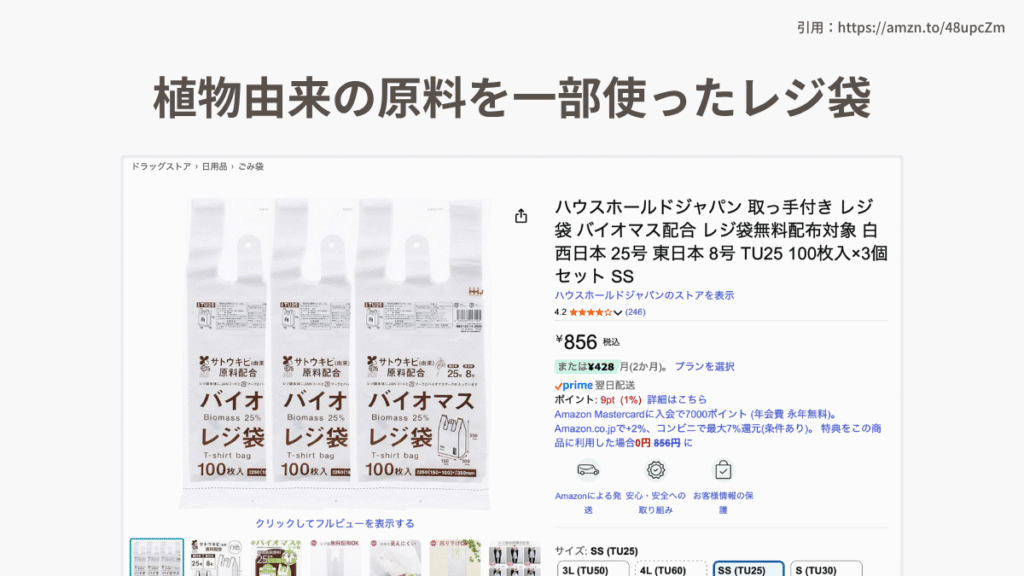

そこで登場したのが「バイオマスレジ袋」でした。最近は100均などでも購入することができます(商品リンクはこちら)。

こちらのレジ袋は環境にやさしい植物由来の原料を一部使ってつくられたもの。

サトウキビやとうもろこしなど、再生可能な植物からつくられた”バイオマスプラスチック”が一定割合配合されています。

例の法改正以降、バイオマス素材の配合率が25%以上のレジ袋であればレジ袋有料化の義務からは除外されているということでこちらの導入を決めました。

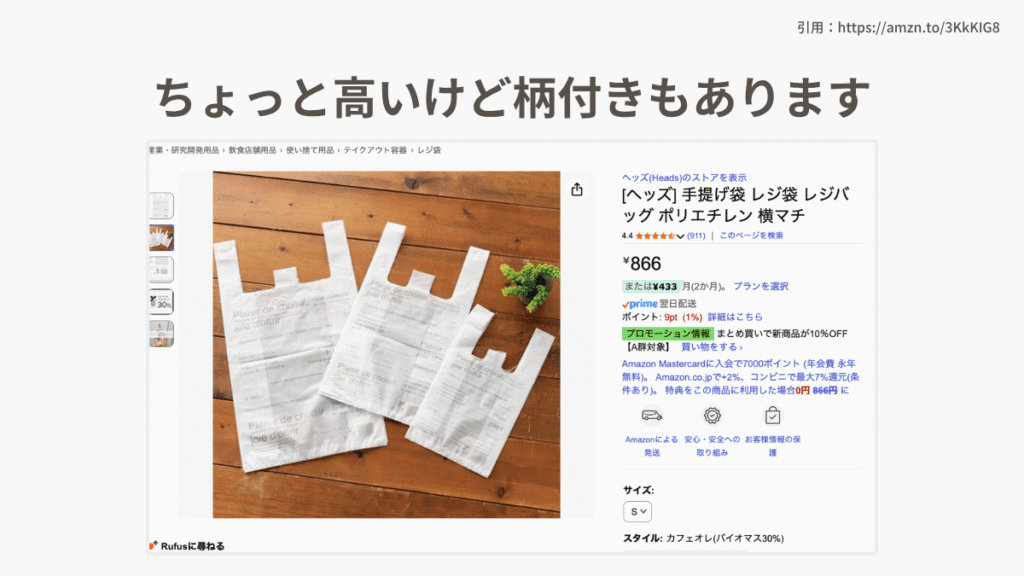

ちなみにバイオマスレジ袋でもかわいいものはありますよ(商品リンクはこちら)。ちょっと高いけど。

なるべく商品の価格を変えたくない派としてはレジ袋は「抑えるべき消耗品」の位置付けに捉えています。

逆に袋を含めてブランド化すると考えることもできます。

取手のある・なしでも価格は変わりますので、検討してみてください。スタンプやシールをつけても雰囲気は出せますね。

以上、レジまわりの備品紹介でした。

このほか、メニュー一覧を印刷してみたり、店舗であれば入り口にQRコードを貼ってみたりもできます。まずは最低限必要なものを用意してみて、必要に応じて追加していきましょう。

こんなレジもあるみたいです(商品リンクはこちら)。こりゃ便利だ。

次回からは「お店を宣伝するツール」をシリーズで解説していきます。