電子帳簿保存法を知っておこう【パン屋が知っておくべき知識②】

今回のテーマは「パン屋が知っておくべき知識」。パン屋運営に関係する法律についてを解説していきます。

このあと3本にわたって解説するのは以下の3つの法律。

- 電子帳簿保存法

- 特定商取引法

- インボイス制度

どれもしれっと関係があって、じわっと大事なものになります。といってもわたしは専門家でもなんでもないので、パン屋に関係する部分をお伝えする程度に留めますね。

この記事は「まったく知らなかった!」を避けるための記事となります。その点、あらかじめご了承ください。

なんにせよ、知っておいて損はありません。実際にわたしがしている対策等もお伝えしていきますので、ご参考ください。

長くなるので、それぞれの法律で記事を分けました。

今回は「電子帳簿保存法」です。早速はじめていきましょう!

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは「電子で帳簿や書類を保存するための法律」。略して「電帳法」とよばれます。

すごくざっくり表現すると「帳簿や書類をパソコンやクラウドに保存するためのルールをまとめたもの」。

平成・昭和の時代といえば帳簿は手書きでしたね。わたしも実家が自営業で、大量の領収証などに追われているのをみてくました。

領収証だけでなく、請求書も全部手書き。レシートも紙での出力だったので、最終的には紙の帳簿で集計。

いまの時代にそれをやったら……泣き出すひとが多発しそう笑

帳簿が大変すぎて、パン屋すらやらなかったかも笑

1990年代中頃からパソコンが普及。帳簿や書類も電子で作成することが増え、こうした流れを受け「電子データのまま保存できるように整えよう」と1998年(平成10年)に電子帳簿保存法が制定されました。

制定当初は今よりグンとマイルドな感じ。

内容としては以下が主なものでした。

- スキャナ保存の導入:紙で受け取った書類をスキャンして画像データとしての保存を容認

- 電子データでの保存:電子的に作成した帳簿や書類をそのまま電子データとして保存することを容認

まだ”容認”だったのですね。いまは”義務”なものもありますから、時代がデジタルに移行したことがよくわかります。

ただ当時これらを用いるには厳格な要件が課され、企業からすると導入のハードルは高いものだったそう。

2005年ごろからデジタル化が進み「おい、最初の要件が厳しすぎないか?」ということで少しずつ規制緩和が行われていきました。

例えばこちらですね。

- 電子署名やタイムスタンプの要件を一部緩和(2005年)

- スキャナ保存の対象書類を拡大(2008年)

- スマホやデジカメで撮影したデータもスキャナ保存の対象に追加(2015年)

そんな流れを経て、現在は「デジタルで送られたものは、デジタルで保存せよ」となったのです。

話を現代に戻しましょう。

これまでペーパーレス化に関しては導入したい会社にだけ関係のある法律だったのですが、2024年1月1日以降は「電子で取引をしたデータの紙保存が完全禁止」となりました。

おっと、待て待て。そしたら紙での保存は全部ダメなの? という話ですが、そうではありません。

紙で取引したものはそのまま紙保存が可能。ただし”電子で取引した書類”は「原則電子データで保存」となりました。

例を挙げましょう。

電子で取引した書類というのはこんなもの。

- メールでやり取りしたもの

- ネットを介してやり取りしたもの

- DVDやUSBを介してやり取りしたもの

要は「デジタルで書類を何かしら操作していたらそれは対象」ということ。

対象になる書類は以下の通り。

- 請求書

- 領収書

- 契約書

- 納品書

- 注文書

- 見積書

全部やん! と思いますよね。そう、全部です。

こう聞くと不安になってきますが、大丈夫。

「もらった状態のまま保管する」と覚えておき、”保存の型”を決めてしまえばそう難しいことではありません。

ちいさなパン屋がやることとは

いまの時代、近所のスーパーでしか仕入れをしないということは稀。

多くはネットでの仕入れを利用しますよね。そうなるとこの法律はガッツリ関係してきます。

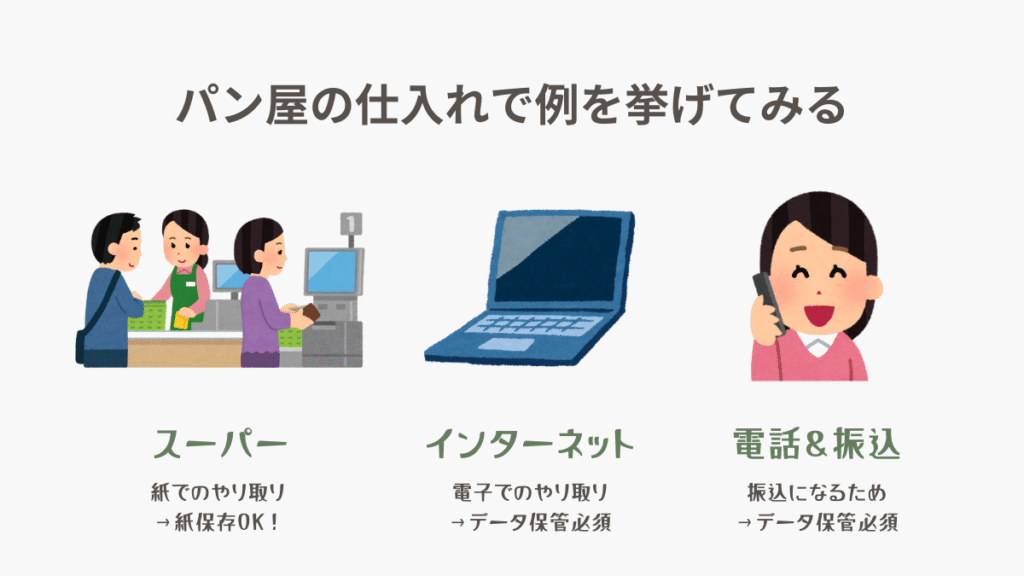

仕入れで考えるとわかりやすいので、例を挙げましょう。

- スーパーなどでの仕入れ:紙でのやり取りのため、紙保存OK

- ネットでの仕入れ:電子でのやり取りのため、データ保管必須

- 電話で依頼し、納品:おそらく振り込みとなるため、データ保管必須

手書きの納品書はどうなの? という部分なのですが、納品書が手書きの場合は納品書自体を電子データで保管する義務はありません。

ただこのあとがちょっと微妙。

手書きの納品書等かつ、お金のやり取りも”現金”であればそのままで問題なし。

これが支払いはアプリから振込ということになると? それは電子的なものを通していますよね。

ただ納品書は手書きだから、紙だけでもいいといえばいい。でも振込のときはデジタルなんだよな……どないすんねん。

これはもう……保管した方が早くね? って話になりますね笑

いまは「仕入れ」だけで考えましたが、自分が納品する場合は逆の立場で考えていくことになります。

電子帳簿保存法のちょっとしたルールも知っておきましょう。

- 電子データの保管は原則7年

- 電子が関係するならデータ保管必須

- 紙で保存しておいても問題はない

- ただし紙”だけ”で保管するのはダメ

- 紙のみの発行なら紙保存が可能

- 紙の書類はスキャナ保存も可能

- スキャナ保存の場合、紙のみも可能

わかるような、わからないような。まとまっているような、まとまっていないような笑

めっちゃざっくりまとめると、こんな感じ。

- 電子を介したならデータ保管は必須

- 紙だけのやりとりなら紙だけでいい

しかし先ほどもお伝えしたとおり、「もはや全部データ保管した方が気楽」ですよね。

我々はそれでいきましょう。というわけで、ここからはそのデータ保管について解説していきます。

おみみが取り入れているデータ管理方法

わたしが取り入れている方法は「Notionにすべて集約」。

キター! またNotion! って思いましたよね?笑 はい、そうです。

これまでは帳簿入力のために紙でもすべて管理していたのですが、最近になってNotionの管理が鬼楽ということで導入しました。

Notionについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ただ完全にそちらだけを信じることはできないので、一応AppleのiCloudにもデータの保管はしています。

では流れをみていきましょう。マイルールもつくっておきましたので、先に紹介します。

- 仕入れ等をしたらその日のうちに入力

- 紙の場合はジップ袋等に保管しておく

- データはNotionとiCloud両方に保管

Notionはすでに販売している「お金の管理キット」を使います。

「支出入力」を押すと支払った記録を、「収入入力」を押すと受け取った記録ができます。

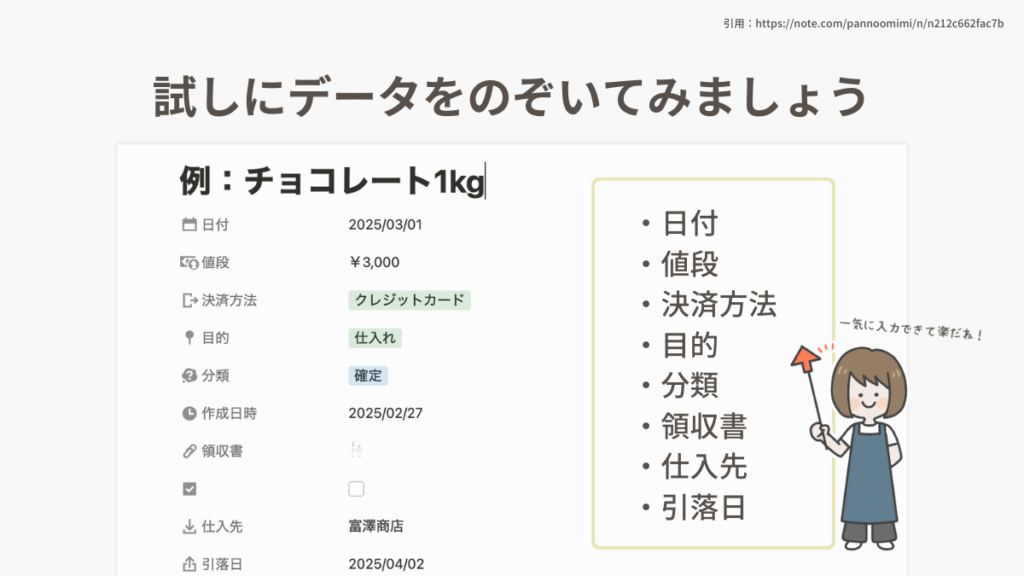

試しに支出記録のデータをのぞいてみましょう。

- 日付

- 値段

- 決済方法

- 目的

- 分類

- 領収書

- 仕入れ先

- 引落日

これらのデータを一気に入力することができます。

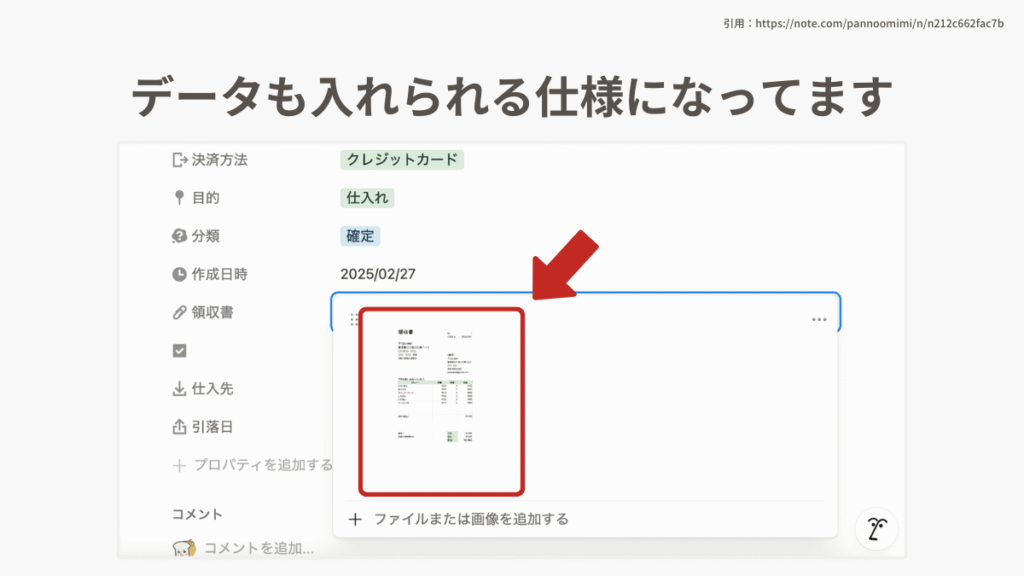

電子帳簿保存法で使えるのが「領収書」の部分。下の方に「ファイルまたは画像を追加する」とありますよね。ここにデータを入れておくのです。

以上がわたしが実践しているNotionでのデータ保管方法。Notionの場合、月ごとに分類できるよう構成しています。

データの検索機能について

ここで補足として「検索機能」の話もしておきましょう。

実は電子取引のルールの中に「検索機能をつけること」があります。意味はそのままで、保管したデータを検索できるように義務付けられています。

いま、ギクっ! としました?笑

安心してください。こちら、特例がありまして「2年前の売上が5000万円以下は電子データの保存のみでいい」とあります。

売上が5000万円あればアレですが、ひとり運営ではおそらく難しいかと思います。ほとんどのちいさなパン屋が検索機能はつけなくていいことかと。よかったよかった。

のちほど検索については少し話が出てくるので、覚えておいてくださいね。

クラウドでのファイル保存のコツ

話をデータ保管に戻します。

もうひとつの保管方法としては「iCloud等でのファイル保存」。

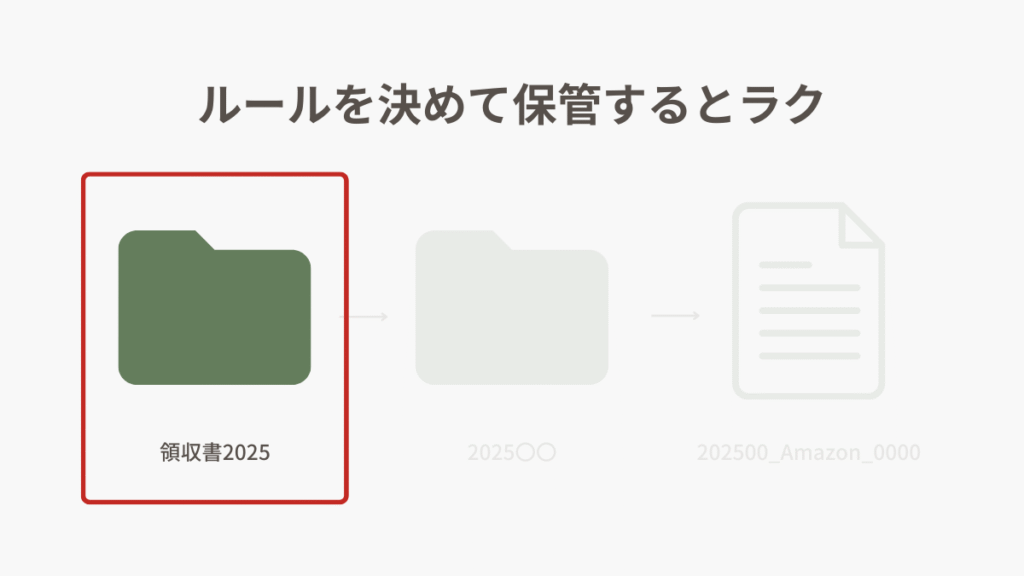

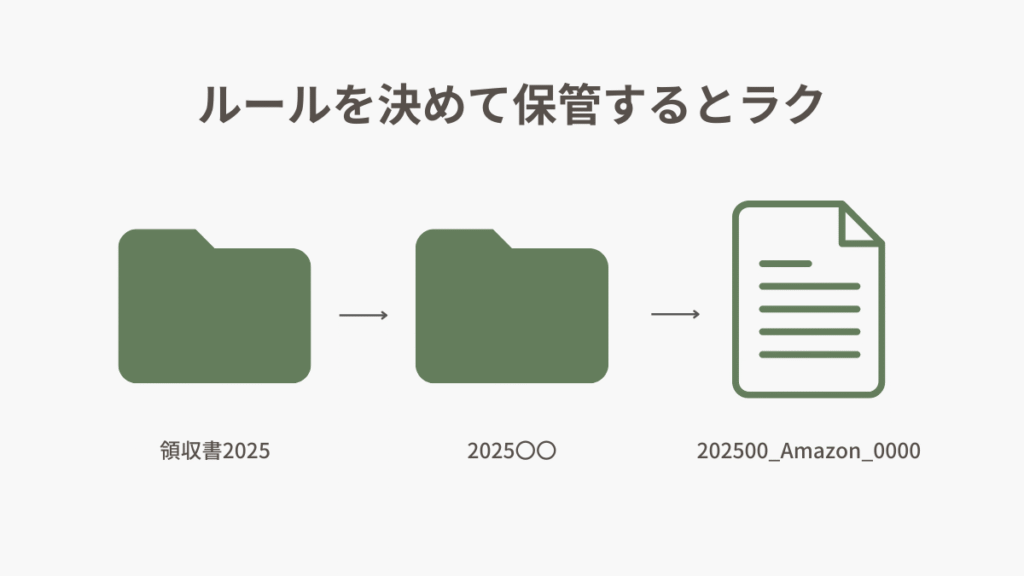

やり方はいたってシンプル。ファイル分けして保存する方法です。ただしやみくもに保管すると混乱するので、こちらもルールを決めておきましょう。

わたしの決めたルールはこちら。

- どこかに「領収書保管ファイル」をつくる

- 「領収書2025」など時期がわかる名前を

- さらに月ごとのファイルをつくっておく

- 領収書にもわかるような名付けをする

一番大元のファイルは「領収書2025」。ここに1年分のデータを保存していきます。

そこに月ごとのファイルをつくっていきます。ファイル名は「2025〇〇」にしましょう。この〇〇の部分は月がわかるようにして、2025年9月なら「202509」というファイル名に。

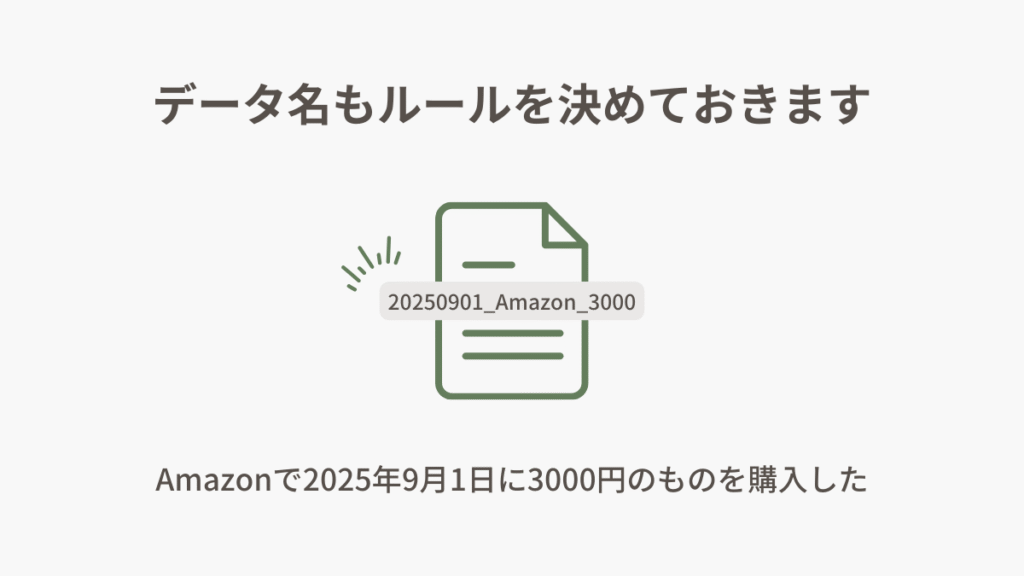

月ごとのファイルにそれぞれのデータを入れていきます。実際のデータもルールを決めておきましょう。

例えば「Amazonで2025年9月1日に3000円のものを購入した」ならこんな名前をつけてみましょう。

「20250901_Amazon_3000」

順番に「日付_購入サイト_価格」です。

こんな感じでルールを決めておくと、とても管理しやすくなります。

iCloudの場合はキーワードを入れると関連する項目がバーっと出てくるようになっています。

例えば「Amazon」と検索すると、Amazonで購入したものが一覧で出てきます。

超簡易的な検索機能がつけられるわけです。ちいさなお店ならこれだけでも十分機能を果たすことでしょう。

Notionの場合はよく購入するサイトであれば、「仕入先」に項目を入れておくと一覧ですべて出てきます。

画像は実際のわたしの購入履歴です。「フィルター」という部分を選択すると、特定のものだけピックアップできます。検索する場合もこれらを使えば代替できますね。

Notionテンプレに関しては、我ながら便利なものをつくったと自負しておりますw

データ保管に関してはクラウドが不安であれば、外付けハードディスクなどを使うのも方法です。わたしはSanDiskのSSDを愛用しています。もちろんUSBでも大丈夫。

日頃はNotionで管理して、念の為クラウドで保管して、溜まってきたら外付けハードディスクに保管すればある程度の手間を省けるかと思います。

ついでに帳簿データと一緒に管理できれば、怖いものなしですね。会計管理についてはまた改めて記事にする予定です。

以上、電子帳簿保存法のお話でした。

電子帳簿についていきなり捜査されるとかそういうことはないと思うのですが、HACCPや帳簿同様、事前に準備しておけば怖いことはありません。

「取引したものは全部保管しておく」と割り切って、日常生活に入力のルールを組み込んでいくと楽に管理できます。ぜひ参考にしてみてください。

次回は「パン屋が知っておくべき知識:特定商取引法」編です。