パン屋に必要な道具・備品を揃えよう!【こね機/発酵器/オーブン/小道具】

”ちいさく、はたらく”のがおうちパン屋のはたらきかた。

基本的にはコンパクトにはたらくことを意識しているため、道具や備品も家庭用もしくはちょっと業務用くらいで十分。その中でいかに個性を出していくか。やりすぎない程度に、出していくのがポイントになります。

今回から数回にわたって「パン屋に必要なもの」編。

道具・備品からキャッシュレス決済、LINE公式アカウントなど実践的なものまでお伝えしていきます。

今回は「パン作りに必要なもの」を中心に紹介していきます。

カテゴリとしては「こね機」「発酵器」「オーブン」。その他、使える小道具たちも紹介していきます。

商品リンクも載せておきますので、よろしければご参考ください。

こね機

おうちパン屋開業ですと、最初はホームベーカリーから入る方が多いかと思います。

ホームベーカリーのいいところは、食パンなら材料を入れてしまえば焼き上げまで放置できること。で、そのパン作りにハマってはじめるのがメロンパンやあんぱんなどの成型パンですよね。

そのとき、これまで使っていたホームベーカリーを使うと大体こう思います。

こねられる生地量、すくなっ!

10個だけ販売するパン屋はいないですよね。となるともう少し生地をサクサクこねられる機械が必要になります。

そのとき使うのが「こね機」。手ごねに比べて労力が大幅に軽減され、安定した品質の生地をつくることができます。

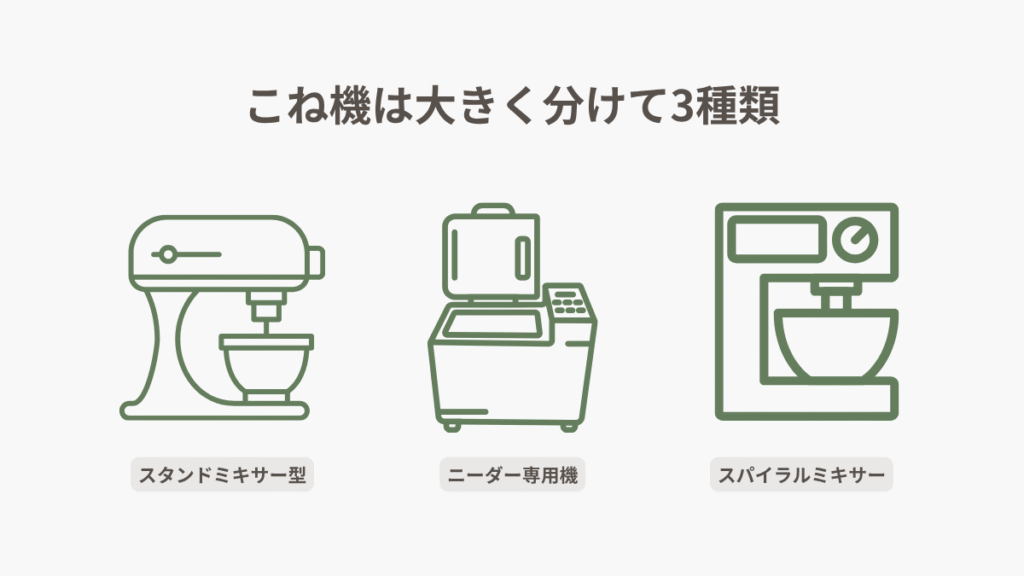

大きく分けて3種類。

- スタンドミキサー型

- ニーダー専用機(パンニーダー)

- スパイラルミキサー

それぞれ解説していきます。

1.スタンドミキサー型

家庭用から業務用まで最も一般的に使われているタイプ。ボウルの中でフック型のこねアタッチメント(ドゥーフック)が回転して生地をこねます。

パン生地をこねるだけでなく、ホイップクリームを泡立てたり、クッキー生地を混ぜたりと他のアタッチメントに付け替えることで多用途に使えます。

大手メーカーだとキッチンエイド(KitchenAidn)が有名。見た目がオシャレでデザイン性が高く、置いてあるだけでテンションが上がります笑

ただニーダー専用機に比べるとこねる力が若干劣り、特にハード系のパンなど水分量が少なめの生地をこねるのは苦手です。

こねられる生地量は機械のサイズにより異なります。ボウル容量が3.3リットルのものは200gから最大720gまでこねられます。

2.ニーダー専用機(パンニーダー)

パン生地をこねることに特化した専用機です。スタンドミキサーとは異なり、ボウルとフック(羽根)の両方が回転したり、羽根だけがボウルの中を回るなど機種により動きはさまざま。

「ポット式」とよばれる、底に羽根があるタイプが一般的です。パン生地をこねることに特化しているため、短時間でムラなく、グルテンをしっかり形成した生地をつくれます。またスタンドミキサーに比べると、水分量が少ない生地でも比較的スムーズにこねられます。

羽根式のため生地の状態を確認しやすく、温度管理も楽。発酵機能がついている機種もあります。

パン生地に特化しているゆえ、ほかのことはできません。また機材が少し大きめで場所をとる傾向があります。

この機種でこねられる小麦粉の容量は250gから600gですが、もう少し大きい機種も販売されています。

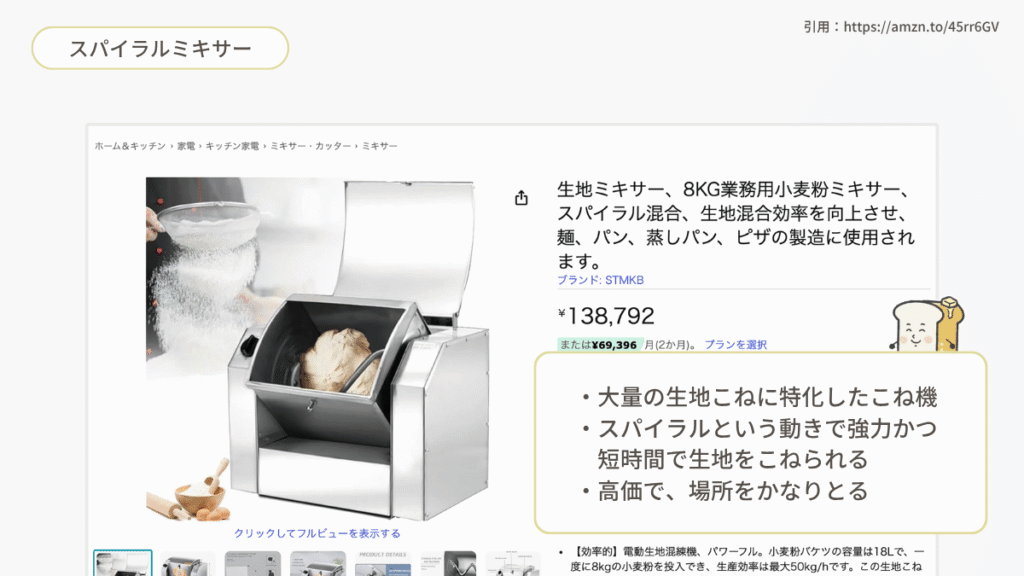

3.業務用スパイラルミキサー

一般的なパン屋や製菓工場などで大量の生地をこねることに特化したプロ用のこね機。ボウルとミキサーヘッドが別々に回転する「スパイラル」という動きで、強力かつ短時間で生地をこね上げます。

こねられる生地の量も桁違いなのですが、反面少量の生地をこねるのは苦手。また場所をかなりとりますので、工房内を圧迫しがちです。

ここまでこね機の種類を解説したのですが、おうちパン屋の場合はスタンドミキサー型かニーダー専用機がおすすめ。

どちらも500g程度(8-10個くらい)の量がこねる適量かと思いますので、生地により配合を変えたい場合も楽チン。

わたしは「ニーダー専用機」を2台使っています。

こねるときは8大アレルゲンを意識し、豆乳や牛乳、ベーコンなどを混ぜるときはこねる順番に気を遣っています。

個人のパン屋の場合はアレルギーの完全除去にはどうしても対応できません。もしアレルギーについて聞かれた場合はその説明をしましょう。

アレルギーについては過去に解説していますので、こちらの記事をご参考ください。

発酵器

パン作りに欠かせない備品。つづいては「発酵器」。ホイロとよばれるもの。

パン生地を美味しく焼き上げるためにはイースト(酵母)が最も活発に活動できる温度(25-35℃)と、湿度(75-85%)の環境を保つことが非常に重要になってきます。

この環境を一定に保つための専用の道具が「発酵器」。

発酵器は大きく分けて3種類。

- 家庭用発酵器(組立式・折りたたみ式)

- 業務用ホイロ

- オーブン一体型発酵機能

それぞれ解説していきます。

1.家庭用発酵器(組立式・折りたたみ式)

家庭のキッチンにもおけるコンパクトサイズの発酵器。長期で使用しない場合は折りたたんで収納できます。

ヒーターと加湿皿があり、温度と湿度を設定できます。扉が透明になっており、発酵中の生地の状態を確認しやすいのも特徴です。

3万円から5万円程度と比較的手の届きやすい価格帯なのも魅力。縦長、横長とありますが個人的には横長タイプがおすすめです。

業務用に比べるとちいさいため、一度に発酵できるパンの量が限られます。ただオーブンも合わせてその大きさであれば、むしろちょうどいい大きさかと思います。

2.業務用ホイロ

いわゆるパン屋さん! な大型の発酵器。庫内はラック式になっており、たくさんの天板を一度に発酵させることができます。

温度・湿度の管理機能が非常に優れており、大量のパン生地を安定した状態で発酵させられます。

大量生産には最適ですが、おうちパン屋でこの機械を導入できるかどうかは工房の大きさによりますね。またオーブンがちいさめなのに発酵器だけ大きいと過発酵率が大幅に上がります。お気をつけください。あと電気代も相当ですw

3.オーブン一体型発酵機能

おうちパン屋をはじめる前にパン作りをするならオーブンの発酵機能を使うのが一番手軽です。

温度管理には優れていますが、湿度設定ができません。そのためパン生地が乾燥しやすいのがデメリット。もし湿度管理を多少なりともしたい場合は熱湯を入れたコップなどを入れて申し訳程度の調整をしましょう。追加で発酵器を買わないでいいのは魅力ですよね。

もうひとつデメリットを挙げるとしたら1台しかオーブンがない場合、予熱の際に生地を外に出します。

こういったオーブンの予熱はずいぶんと時間がかかるため予熱中に生地が乾燥してしまうこともしばしば。

パン販売をしないパン作りには有効ですが、販売を予定しているなら発酵器はなにかしら準備しましょう。こちらはあくまで練習用というか、パン屋開業前に使うといい機能ですね。

というわけで3つ紹介した中でパン屋で使えるのは、家庭用発酵器もしくはオーブン一体型発酵機能(ただし数台必要)になります。

先ほどもお伝えしましたが、自分がどのようにはたらきたいか。というか「何個くらいのパンを販売予定か」により発酵器の大きさを選ぶのが適切かと思います。

例えばわたしなら最大でも300個。

多くは1日150個くらいと考えていたので、業務用のホイロを購入するつもりはありませんでした。

もし業務用のホイロを購入するならおそらくオーブンも業務用でなければいけませんし、同じくこね機の大きさにも影響してきます。

全部が大きくなるならもはやおうちパン屋の範疇を超えますよね。ということはやはり「どのくらいはたらきたいか」が大切。それらも踏まえて総合的に判断してください。

オーブン

次はオーブンにまいりましょう。

オーブンはパンの焼き上がりを左右するとても重要な道具。こね機や発酵器同様、種類によって特徴や得意なパンが異なります。

大きく分けて3種類。

- デッキオーブン

- コンベクションオーブン

- コンビオーブン

それぞれ解説していきます。

1.デッキオーブン

パン屋の顔ともいえる最も一般的な業務用オーブンのこと。複数の段(デッキ)に分かれており、それぞれの段が独立したヒーターと温度制御機能を持っています。

下火(デッキ)と上火を別々に設定できるため、生地を底からしっかりと焼き上げ、表面にはきれいな焼き色をつけられます。

庫内が広いためパンの量産に向いていますが、その分設置には広いスペースが必要になります。価格帯としては高いので予算によっては設置が難しいかもしれません。

蒸気を噴射する「スチーム機能」が付いているものがほとんどです。

得意なパンとしてはハード系・食パン・デニッシュ・クロワッサンあたり。どれも下からしっかり熱を与えることで味が引き立つパンですね。

2.コンベクションオーブン

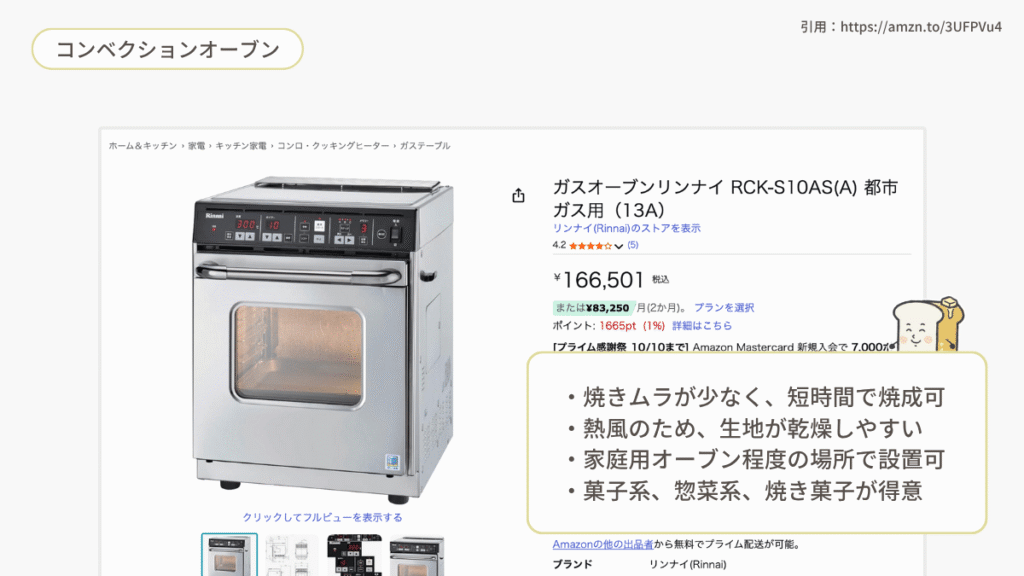

コンベクションオーブンは庫内にあるファンで熱風を循環させ、パンを均一に焼き上げられること。多くの熱風が庫内全体を巡るため、焼きムラが少なく短時間で焼くことができます。

スチーム機能が付いたものもありますが、デッキオーブンほど強力ではありません。予熱時間が短く効率はいいのですが、熱風が強いため生地が乾燥しやすい欠点があります。そのためハード系のような水分の蒸発を極力抑えたいパンには不向き。

業務用でもさまざまな大きさがあり、家庭用オーブンとそんなに変わらないものあるため設置スペースは大きくなくても大丈夫。また価格帯も抑えられるため、その点も導入はしやすいかと思います。

どちらにせよ、パワー的にはデッキオーブンに劣ります。焼き色をバシッとつけるパンを中心に焼きたい場合は避けた方がいいかと思います。

得意としているパンは短時間で焼き上げる系になります。菓子パン・惣菜パン・焼き菓子・クッキーなどジャンルを超えて使えるのがいいですね。

3.コンビオーブン

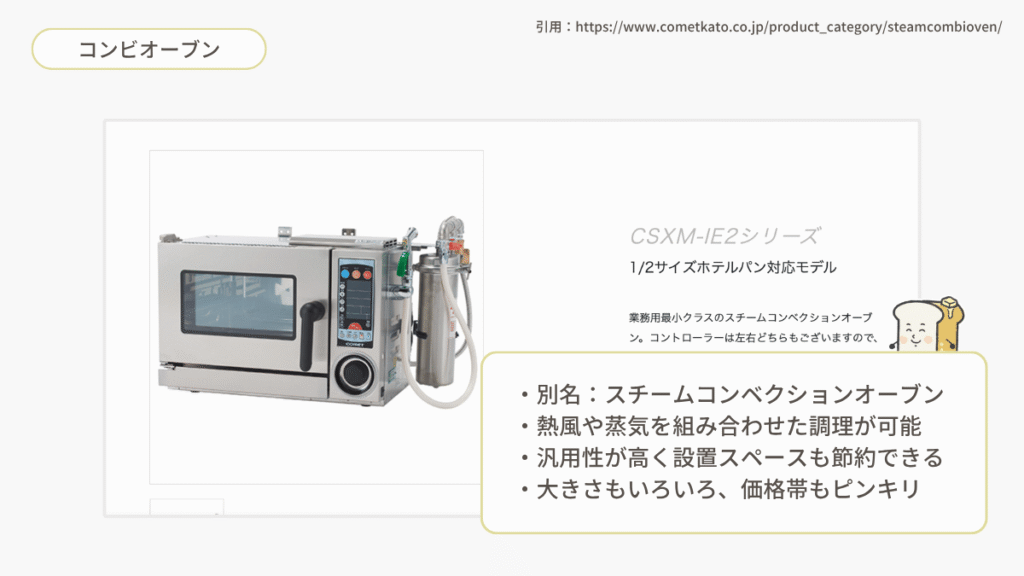

コンビオーブンはコンベクションオーブンに強力なスチーム機能を組み合わせた多機能オーブンとなります。別名:スチームコンベクションオーブン。

熱風以外に蒸気やその2つを組み合わせた調理も可能。パン以外にも蒸し料理や煮込み料理などさまざまな調理法に対応できます。

汎用性が高く、オールラウンダーなこともあり、これひとつあればいいので設置スペースの節約ができます。その分操作が複雑なこともありますし、そもそも「そこまで使うのか」問題もあったりします。

それに汎用性が高い分、大きさもそれなりで価格帯もそれなり。工房の大きさ、はたらき方によっては不向きかなと。

ここまで3種類のオーブンを紹介してきましたが、ハードパンがメインでなければコンベクションオーブンが導入しやすいかと思います。

実際、わたしはリンナイのコンベクションオーブンを利用しています。

中は3段。天板もそこまで大きくはないのですが、はたらき方としてそこまでゴリゴリというわけではないのでちょうどいいサイズだなと思っています。その分、脳みそをフル回転させて効率よく焼けるよう仕込みや発酵を考えています。

ちなみにわたしは「涼厨」というタイプを使っているのですが、室内の温度にだいぶ関わるので、予算が多少出せるならそちらのがおすすめ。都市ガス用、プロパンガス用があるので購入時は間違えないようにしてくださいね。

使える小道具たち

こね機、発酵器、オーブンについて解説してきました。ここからは番外編といいますか、隠れた使える道具たちを紹介していきましょう。

- シリコンマット

- 大きめのオーブン網

- スケッパー

- 食品保存容器

- ステンレスバット

- ガス抜き綿棒

- スケール

- 霧吹き

それぞれサクサク解説していきましょう。

シリコンマット

わたしが長年愛用しているシリコンマットがヨシカワというメーカーのシリコンマット。

大きさは50cm×40cm。2枚を縦に並べるとちょうど作業台にフィットするサイズ感。シリコンゆえ、ざらざらしている場所には不向きです。使用時はツルツルした机や台で使いましょう。

台に直接生地を乗せて作業するパン屋さんもいますが、気持ちの問題なのか個人的には好まないのでマットを使っています。

目盛りがついているのも何気にポイントが高い。シナモンロールなどを伸ばすときに同じ大きさにできます。

高いものでもないので複数枚持っておき、手軽に洗って使えるのもいいですよね。パン作りに持っておきたいアイテムです。

大きめのオーブン網

パンを焼き上げたら冷めるまでは網の上で保管します。わたしが使っているのがかなり大きめの網。

こちら、今回リンクがあれば良かったのですが全然見当たりませんでした。

一般的には正方形に近い大きさの網ですよね。あれ、サイドが斜めになっていてスペースがちょっとロス。

大きな網に関してはオーブンをガス屋さんで購入した際に「こんなのありますけど、どうですか?」と勧められたもの。

大きさは横幅が70cmほどあり、3つ並べると商品保管棚のスペースにぴったりハマります。1枚あたり5000円程度したと思うのですがめちゃめちゃいい買い物をしたなと。

購入先を提示できないのが申し訳ないですが、オーブン購入時に合わせて買えるかもしれませんので業者さんに聞いてみるといいかと思います。

スケッパー

使っているスケッパーは2種類。ステンレス製とポリエチレン製です。

ステンレス製はカットしやすいので、生地カット用。ポリエチレン製は柔らかいので、クッキー生地などをつくるとき用。

どちらも1000円未満で買えますし、ステンレス製に至っては100均でも十分。いくつか持っておいて、生地ごとに使い分けています。

食品保存容器(タッパー)

食品保存容器は最近ガッツリ導入しました。

ドライフルーツやナッツなど、袋で保管すると奥の方にいくと気付きませんよね。

ふと出してきたときに賞味期限が短いこともしばしば。

ダイエットで自宅の冷蔵庫に食品保存容器を導入したことで、工房にもちょうどいいのではないかと思い、導入しました。

サイズは4-5種類がおすすめ。

- 大きめで、深め

- 大きめで、浅め

- 小さめで、深め

- 小さめで、浅め

- ひと回り小さめ

できればメーカーは揃えましょう。わたしは100均でまとめ買いしました。

自宅は正方形で揃え、工房は長方形で揃えました。

袋に入っている材料が容器に収まりそうなくらいの量になったら、容器に入れます。減ってきたら徐々に小さい容器に入れる。最終的には一番ちいさい容器に入れることになります。ここで「次にまた仕入れるか」を決定させる。

中途半端に小さめで深めの容器にある場合は定期販売であったり、長期連休が近ければパンセットに入れます。

容器に入れて管理するだけでなく、仕入れの目安がわかるので結構おすすめです。

よくあるいろんなサイズの、いろんな形のやつは上手に冷蔵庫に入らないので個人的には苦手。

同じメーカーの、サイズ違い推奨です。わたしは各サイズ8個ずつ所有しています。

ステンレスバット

お次はステンレスバットにいきましょう。こちらはパン作りだけでなく、販売のときにも使えます。

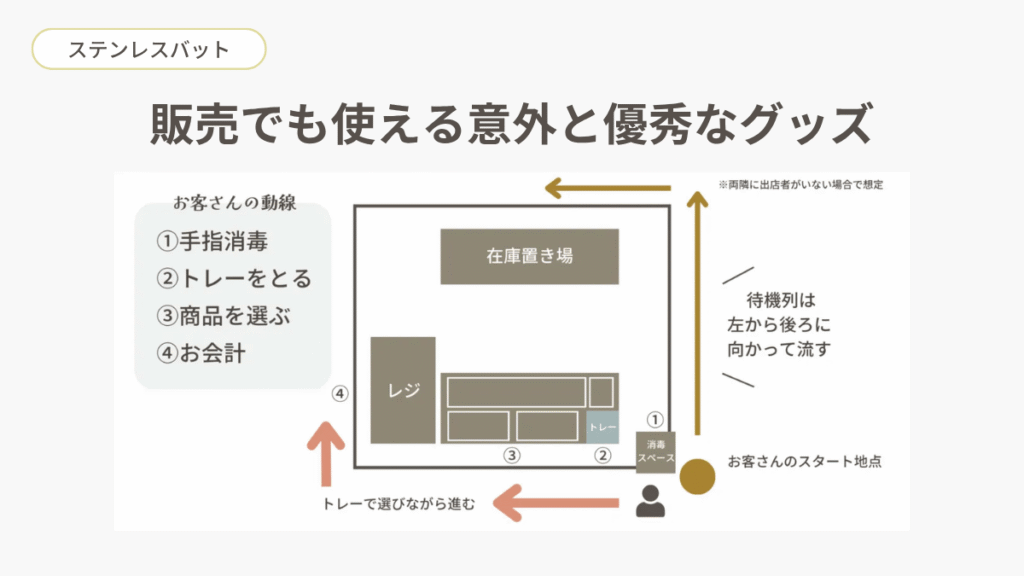

もちろん製造用と販売用では分けていただきたいのですが、例えばわたしの出店後期のディスプレイをみてみましょう。

上からみた図がこちらなのですが、イベント出店でもあえてお客さんにとっていただくスタイルにしていました。

というのも、お客さんに選んでもらいながらお店側がとっていくと結構時間がかかるんです。

個人的にレジはサクサクさせたかったのでお客さんにトレーを持ってもらい、選んでもらいました。

そのときのベストサイズはA4サイズかな。これより小さいと客単価が下がりますw

販売用であれば多少高さがあったほうが落ちなくて済むので、高さがあるものを選びましょう。

無印のものは割と高さがあります。ツヤ感も「キッチン!」という感じがないので、ちょうどいい。

製造用としては作業をスムーズに行うために使うので、浅い方が保管スペースも取らないのでおすすめ。サイズはいくつかあると便利です。

ガス抜き綿棒

パン作りに欠かせないのが「ガス抜き綿棒」。

わざわざ用途を説明する必要はないと思うのですが、サイズ違いでもっておくと便利です。個人的には小さい方が使いやすいかな。

シナモンロールやウインナーロール、ベーコンエピやクロワッサン、塩パンなど生地を伸ばすときに大活躍します。

スケール

スケールは計量するための道具。

パン屋専用のものもあるのですが、わざわざそれを使わなくても普通のもので十分。

わたしはタニタのクッキングスケールを使っています。直接生地を乗せるのは抵抗があるので、先ほどのステンレスバットのちいさいサイズを置いて計量しています。

もし0.1g単位で測りたい場合は電子の計量スプーンもあると便利。

ただ慣れてくると電子のものはほとんど使わないので、最初から普通の計量スプーンを使ってもいいかなと思います。

霧吹き

最後は霧吹き。

普段コンベクションオーブンを使っているのですが、蒸気が出る機能はあるけれど正直蒸気が有効化しているとは思えませんwなのでここはアナログに霧吹きで水分を追加しています。

焼く直前に霧吹きをすることで表面がパリッとします。オーブンの庫内に湿度を与えたい場合も有効です。ベーコンエピや塩パンなど惣菜系でよく使用しますね。

選ぶときは食品用を選んでくださいね。プッシュタイプより、握るタイプがおすすめです。

以上、パン屋に必要なものを準備しよう【道具・備品編】でした。

気になるなーというものがあれば、使ってみてくださいね。

次回は「集客・宣伝の知識編」です。