食品営業許可について知ろう【食品営業許可/菓子製造業許可】

今回のテーマは「食品営業許可」。

あれ? パン屋は菓子製造業許可じゃないの? と思うかもしれません。

全体を把握しておくことで「なぜ菓子製造業許可が必要なのか」を正しく理解できるかと思い、ここから解説することにします。

次の記事で「菓子製造業許可」については要件等、詳しく解説していますので、今回は概要を知っていってください。

食品営業許可とは

食品営業許可とは「食品衛生法に基づいて、食品の製造・加工・調理・販売などを行う事業者が、保健所の許可を得て営業するために必要な許可の総称」。

この中にパン屋に関係する”菓子製造業許可”や”飲食店営業許可”が含まれています。

これらの営業許可を取得するためには、許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所に申請を行い、その施設が食品衛生法で定める基準を参酌して条例で定める基準に適合する必要があります。

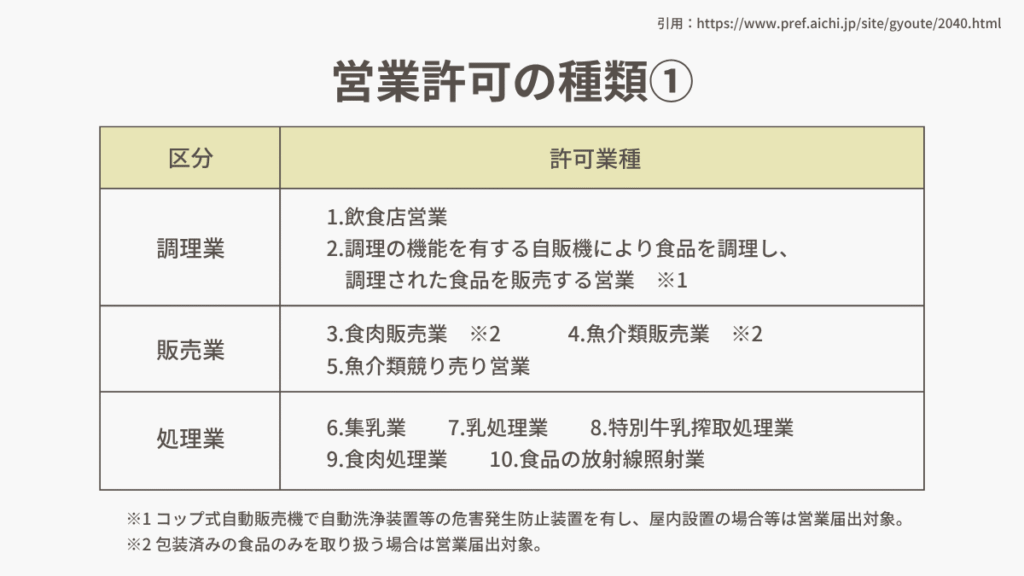

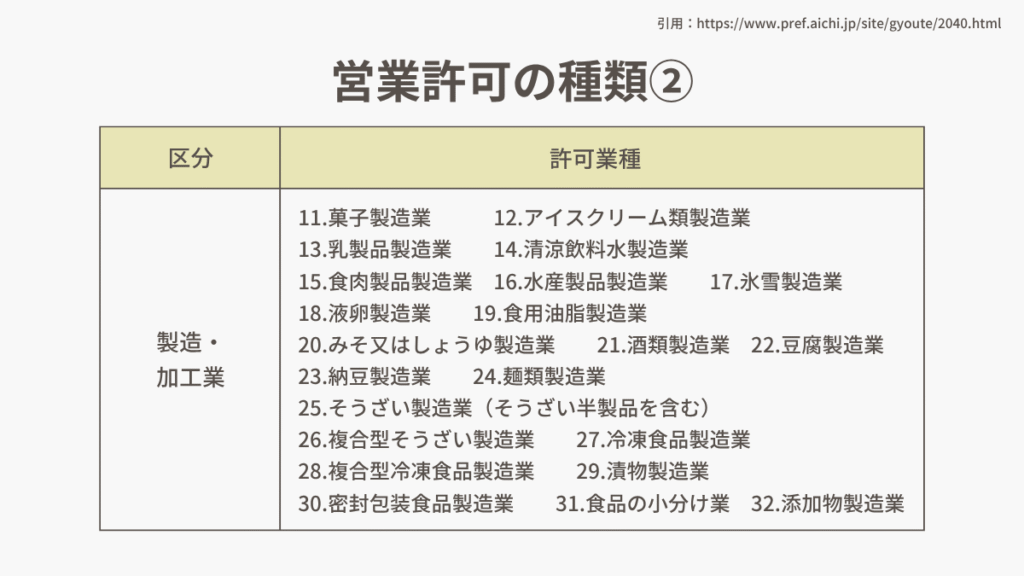

ざっと営業許可の種類を表にしてみました(引用元はこちら)。

食品衛生法第55条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした32業種については都道府県知事の許可が必要です。

そもそもなぜ食品営業許可が必要なのかという話ですが、一番大きい理由は「国民の健康と安全を守るため」。

特に食中毒の予防になります。事業者、製造者が自覚を持ち衛生管理をすることで食中毒のリスクを低減させることを目的としています。

営業許可取得までの流れ

ざっくりとですが、各営業許可取得までの流れをまとめていきます。

大きく分けて5段階。

- 保健所への事前相談

- 施設のリフォーム等

- 必要な書類の提出

- 保健所による施設調査

- 営業許可証の交付

このうち、一番大変なのが「施設のリフォーム」。しかも事業所によりスタート地点が変わりますので、費用も時間も変わります。

せっかくなのでわたしの工房の話をしましょう。

実はわたし、2回工房をつくったことがあります。

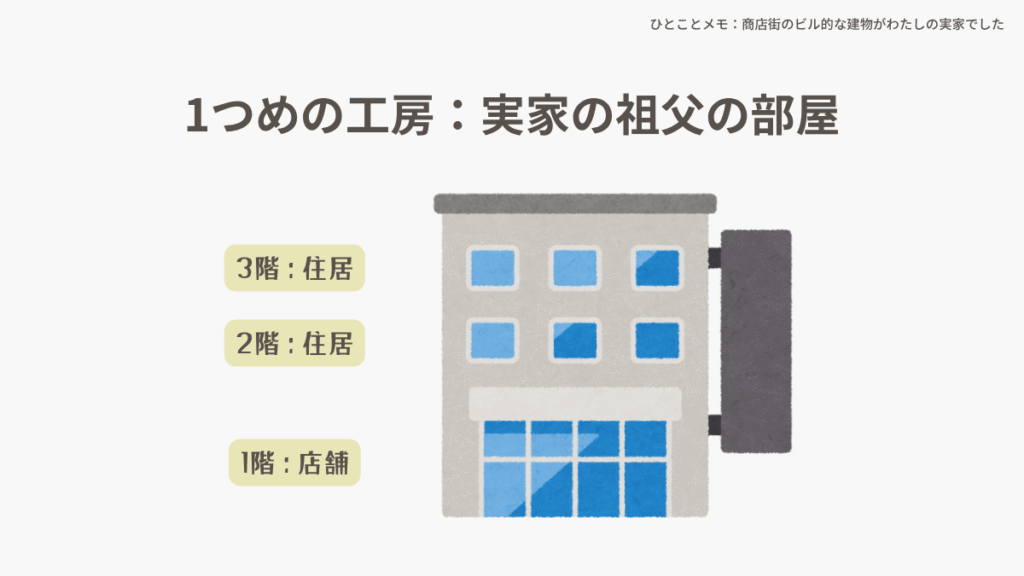

ひとつめは「実家の祖父の部屋」でした。

わたしの実家。別にお金持ちでもなんでもないのですが、部屋がえらいたくさんありました。

3階建ての店舗兼自宅。1階は店舗、2階と3階にそれぞれ6部屋ずつ。

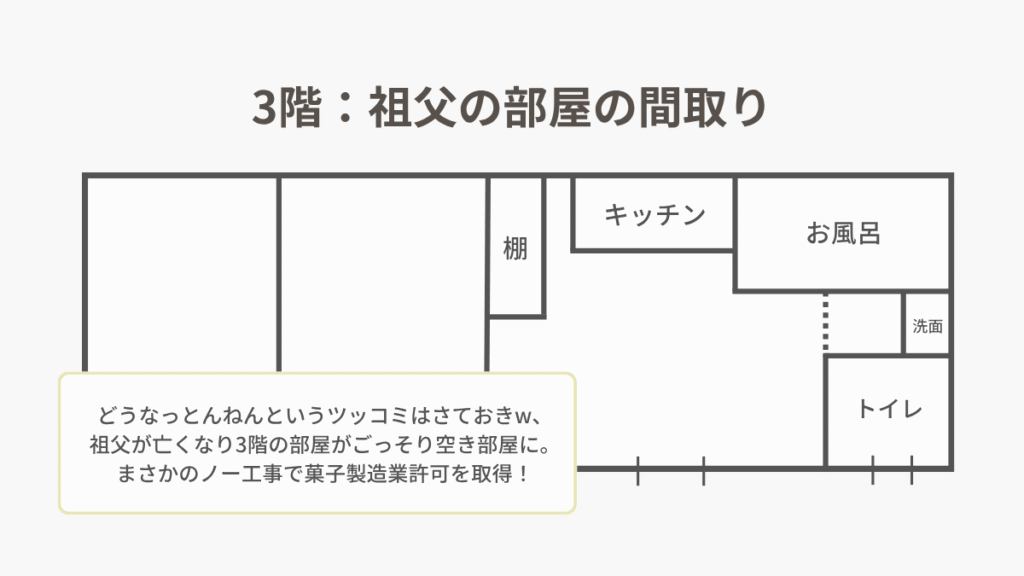

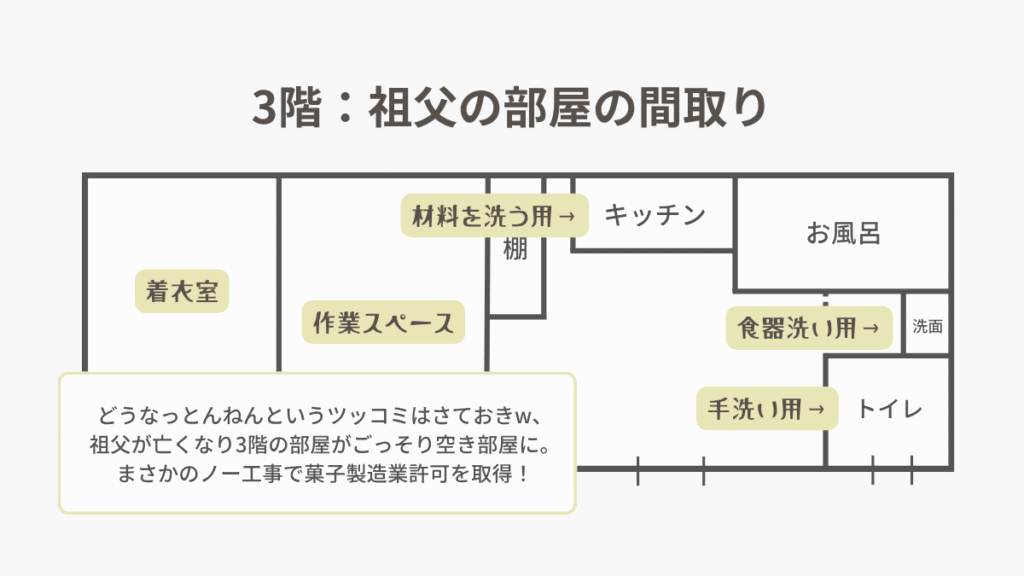

祖父が住んでいたのが3階の3室(3室!? 事情はお察しください笑)。そこにはキッチン、トイレ、洗面所、お風呂がありました。

2階はわたしたちの居住スペースでここにももちろんキッチン、トイレ、洗面所、お風呂がありました。要は3階は祖父母が居住、2階はわたしたち家族が居住。いわゆる二世帯住居ですね。

ただちょっと異質なのは祖母は食事もお風呂も2階ですべてやっていたこと。正確にいえば祖父の食事も2階のキッチンでつくり、祖母が毎回3階の祖父の部屋まで持っていきました。

ちなみにエレベーターもあるよ笑

祖父が亡くなり使われることがなくなった段階で、祖父の部屋の設備はすべて「居住用」としてつかわれなくなっていた。そのためサクッと許可を取ることができたのです。

次回詳しく解説しますが、菓子製造業許可の取得には「手洗い用、食器洗い用、材料を洗う用」の3つの水栓が必要になります。

またトイレは手洗いが別になっているものがあると、許可年数MAXの6年を取得することができます。

祖父の部屋。なんとノー工事で水栓が整っておりました。しかもキッチンがあるからコンロもあるし、お湯も出ます。なんなら着衣室まで部屋の余裕がある。

これにより、わたしの最初の工房登録は0円だったのです

これが「ノリではじめちゃった」のカラクリ。ありがたかったけれど、今思えばあまりに恵まれていました。

ふたつめは今の工房。ここは自宅真横の元・イナバ物置。「100人乗ってもだいじょーぶ」のあのイナバ物置です。

我が家が住んでいるのは夫の祖母宅の離れ。

我が家は一世代飛んで、夫の祖母と同居しております。なお夫の実家は徒歩1分の距離にあります。

もともと農具小屋として使われていたこのイナバ物置。自宅敷地内で「パン工房、つくれないかな」と思ったときに候補に上がった場所でした。

何気にもうひとつ候補があったのですが、そちらは夫の祖母がまだガッツリ使っているとのことで、こちらのイナバ物置を改装することに。

嫁入り先(しかも祖父母宅)で工房をつくる度胸w

イナバ物置には電気・ガス・水道はありません。また土間でもあったので、これらをリフォームするのに時間もお金も手間もかかりました。

が、なんせ家から徒歩で数秒。とにかく楽。

2つの工房をつくったからこそ思うのですが、工房は自宅から近いに越したことはない。やはり身軽に動けるのは自宅ですね。それは思いました。

話が脱線しましたが、伝えたいのは「厨房の改装に答えはない」ということ。

答えがないからこそ、どこまでやるかも自分次第。わたしのパン工房のルームツアーも解説していますので、こちらもよろしければご参考ください。

食品営業許可の申請に必要なもの

次は許可の申請に必要なものを解説していきます。

各種許可に必要なものは以下のとおり。

- 食品営業許可申請書・営業届(新規、継続)

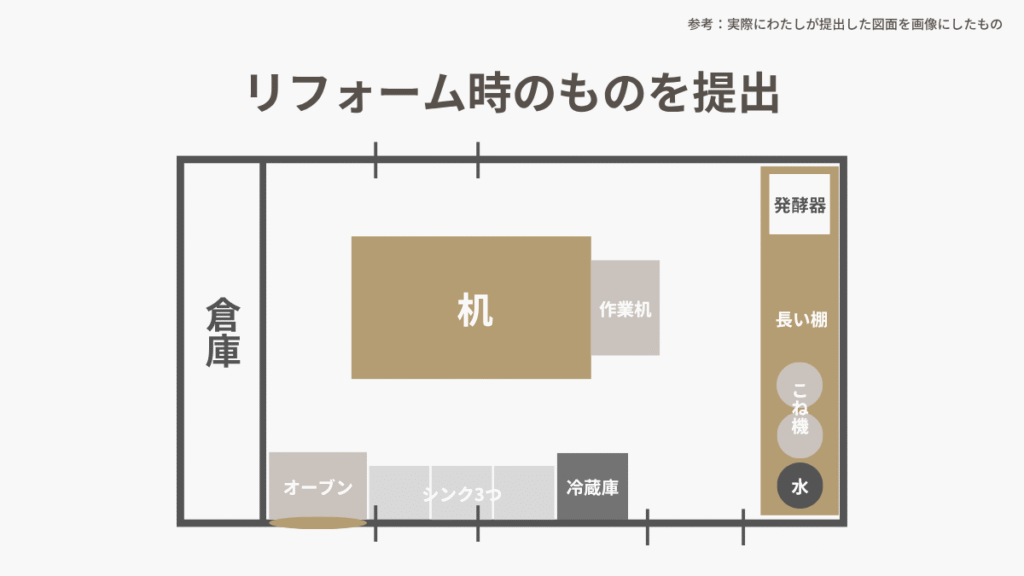

- 施設の構造及び設備を示す図面

- 登記事項証明書(法人のみ、提示)

- 水質検査成績書の写し(井戸水、上水道以外の水を使う場合)

- 手数料(収入印紙で納入)

- 食品衛生責任者の証明書類

ちいさなパン屋の開業の場合は登記事項証明書と水質検査成績書は不要です。

申請から交付までは最低10日ほどかかりますので、時間に余裕を持って準備していきましょう。

ポイントは「図面が必要」なことでしょうか。意外と盲点ですよね。

リフォームする場合、リフォーム業者さんが作成してくれるかと思いますので、コピーしておきましょう。

またリフォーム前には図面を持って保健所に相談にいくことをおすすめします。

足りない設備等を教えてくれますし、どこまでがOKでなにをしたらいいかも教えてくれます。

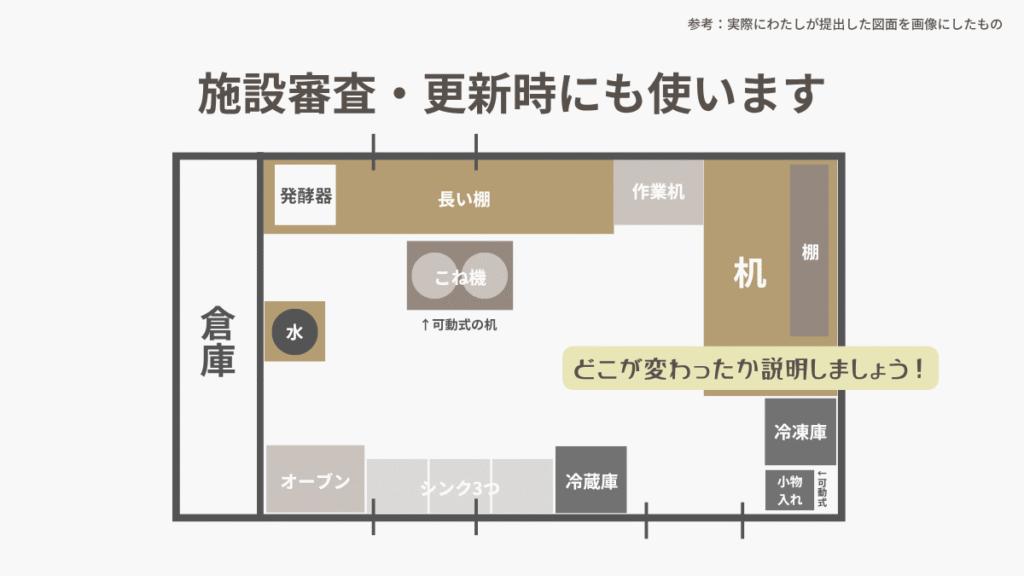

図面は申請のときに提出するのですが、施設審査の際に保健所の職員さんが確認するときにも使います。更新時は「どこを変えたか」を確認されるので、覚えておいてください。

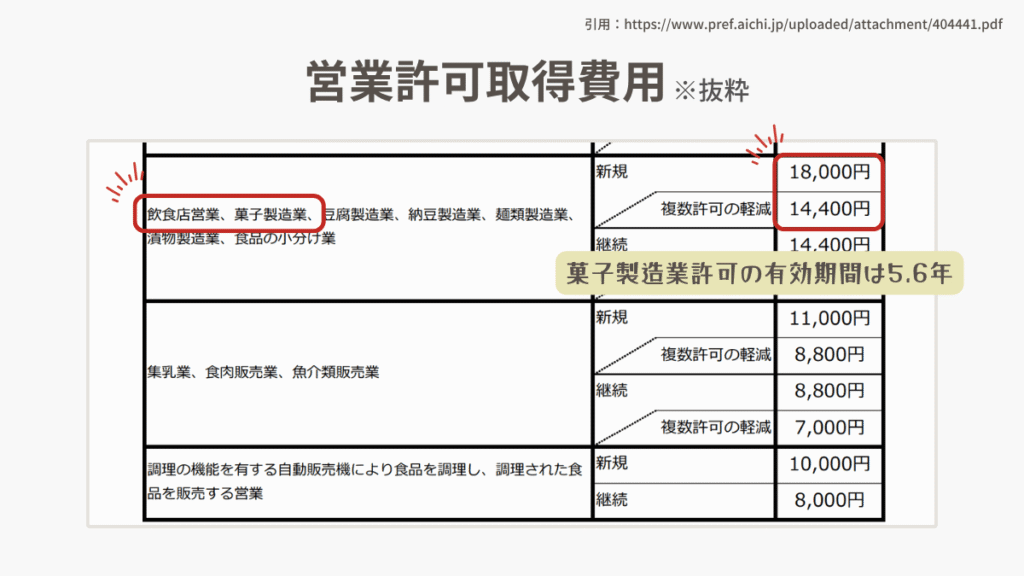

なお食品営業許可の取得費用については自治体により異なります。

平均して20000円はいかないくらいかなと(引用元はこちら)。

許可にはそれぞれ有効期間というものがあります。

食品営業許可有効期間査定基準というものが決められており、菓子製造業許可の場合は最大5.6年となります。

一応査定基準はあるのですが、あとはもう保健所の職員さん次第。

わたしは有効期間を5年で想定していたのですが、自宅トイレがたまたまトイレタンクと手洗い場が分かれていたので「6年でいいですよ〜」となり、6年の許可期間をもらいました。

更新ごとに費用がかかるので、例えば18000円が申請費用だとしたら6年で割ると年間3000円で仕事場を維持できます。めちゃめちゃ割安ですよね(もちろん固定資産税はかかりますが、田舎なので爆安です笑)。

食品営業許可の種類について

食品営業許可は大きく4つに分類されます。

- 製造加工業

- 調理業

- 販売業

- 処理業

ここから細分化され、32の許可業種が存在しています。

すべて紹介すると長くなるので、パン屋に関係しそうなものをみていきましょう。

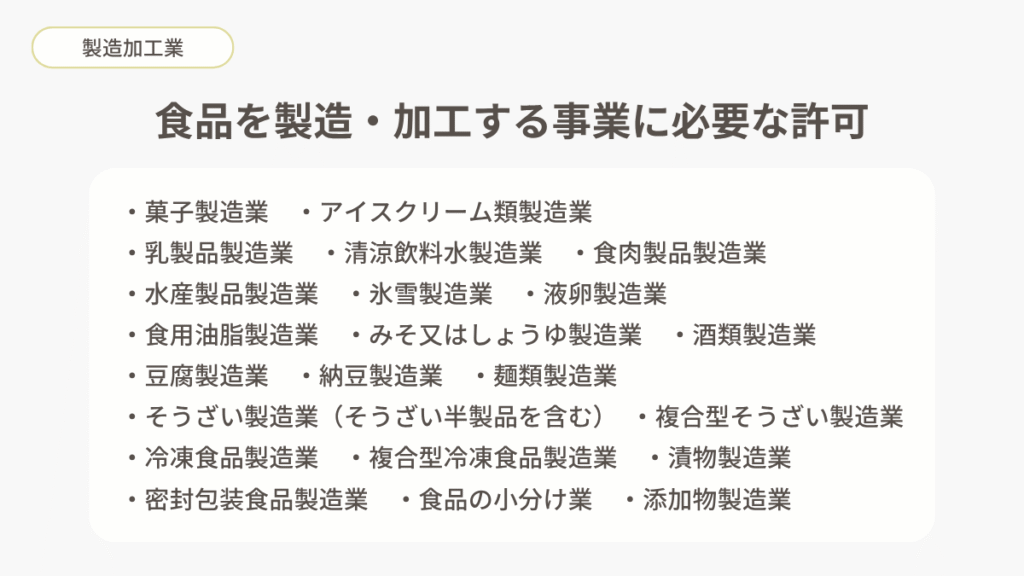

製造加工業

食品を製造・加工する事業に必要な許可。

該当するのは以下の許可となります。

このうちパン屋に関係するのものは「菓子製造業許可」と「複合型冷凍食品製造業」。

それぞれ解説していきます。

菓子製造業許可

菓子製造業許可の定義はこちら。

パンの製造業及びあん類製造業を含み、第26号(複合型そうざい製造業)及び第28号(複合型冷凍食品製造業)の営業を除く。

めちゃめちゃ分かりづらいですよね。

補足事項にこちらが記載されています。

菓子製造業とは、社会通念上菓子の完成品とされる食品を製造する営業といい、いわゆる菓子種の製造業は含まれない。

う、うん。やっぱり分かりづらい笑(というか補足になってるのか?)

そもそも社会通念上の菓子の完成品ってなに? って話なのですが、これは洋菓子、和菓子、パンなどを指します。

菓子種ってなに? についても補足しておきましょうか。

菓子種とは最中の皮や飴の材料など、菓子を製造するための材料のこと。

ということは先ほどの文章をかなーり噛み砕いてみるとこんな感じでしょうか。

もはやそう書いてほしい笑

もう2つ、食品衛生法改正で付け加えられた事項があります。

- 菓子製造業許可の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可を要しない

- 菓子製造業許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業又は飲食店営業の許可を要しない

これもまた分かりにくいですねー。

- 軽食であればパン屋の中でもイートインできるよ

- カレーパンなどであればその許可で焼いていいよ

このくらいほぐしてくれるといいのですが、そういうわけにはいかないか。

情報が渋滞したので、ここまでをまとめておきましょうか。

- 菓子製造業許可では洋菓子、和菓子、パンなどが製造できる

- 軽食であれば店内で飲み物の提供をしてもいい

- 菓子製造業許可の範囲で焼ける惣菜パンもある

これが「菓子製造業許可」の概要でした。

複合型冷凍食品製造業

2021年の食品衛生法改正に伴い「複合型冷凍食品製造業」が新設されました。

許可の定義がこちら。

冷凍食品製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業。

注意書きとして「HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る」とあります。

わかりづらっ!

簡単に噛み砕くと「HACCPに基づく衛生管理をすれば、パンなどを冷凍して販売するのに別の許可はいらないよ〜」ということ。これ、めっちゃ大きいですよね。

よくこんな質問をいただきます。

冷凍でパンを製造・販売ってできるんですか?

今の解説でお分かりいただける通り「できます」。

ただし2021年以降に営業許可を申請もしくは更新した場合に限りますので、その点はご注意ください。

調理業

この項目は主に飲食店営業許可を指します。

もうひとつ「調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業」というものがあります。

よく見かけるうどんなどの自動販売機が該当します。

このうちパン屋に関係するのは「飲食店営業許可」。

定義はこちら。

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。

以前は別で喫茶店営業許可も存在していたのですが、食品衛生法改正に伴い、飲食店営業許可と統合されました。

いわゆるレストランやカフェのことですね。想像しやすいかと思います。

先ほど菓子製造業許可でも簡易的なイートインも可能になったと話しましたが、線引きは「食事とみなすか否か」。カツサンドなどは菓子製造業許可ではNGと思っておきましょう。

販売業

主に加工済み食品を仕入れて販売する事業に必要な許可。

該当業種は以下の3つ。

- 食肉販売業

- 魚介類販売業

- 魚介類競り売り営業

パン屋には関係ない部分になるので詳細は割愛します。

処理業

食品処理業というのは「特定の原材料(肉や乳など)を食品として流通させるための一時加工・処理を行う業種」を指します。

該当するのは以下の5つ。

- 集乳業

- 乳処理業

- 特別牛乳搾取処理業

- 食肉処理業

- 食品の放射線照射業

こちらもパン屋には関係ない部分になるので詳細は割愛します。

これら以外にお祭りやイベントなどで一時的に食品を提供する場合の許可も存在します。

それが「露天、屋台等の臨時営業許可」。

期間や場所が限定されるため、通常の許可とは異なる簡易的な基準が適用されます。

他にはキッチンカーでの製造・販売も最近はよく見かけますよね。

こちらは車の用途を「特殊用途自動車」に変更したり、保健所の基準に合わせた内部の改造が必要になります。

費用としては部屋のリフォームと同じくらいかかりますので、最後の一手として考えておくといいかと思います。改めて記事にしますね。

パン屋開業に必要な営業許可とは

ここまでで食品営業許可について解説してきました。

「で、結局パン屋に必要な許可ってなに?」という話なのですが、こちらが回答になります。

- パンを製造し、テイクアウト専門で販売するなら「菓子製造業許可」

- パンを製造し、店内に食べる場所を設ける場合は「菓子製造業許可」と「飲食店営業許可」

- 食事系ではない簡易的な提供の場合は「菓子製造業許可」のみで可能

- 冷凍でパンを販売する場合はHACCPに基づく衛生管理を行えば、「菓子製造業許可」があれば可能

要は「菓子製造業許可」をとればパン屋開業できるよということ。

結局ソレかい!と思ったかもしれませんが、”なぜその許可が必要なのか”を知っておくことは大切。

そのため今回あえて「食品営業許可」というちょっと大きな枠から解説してきました。

今後は菓子製造業許可に絞って、さらに詳しく掘り下げていきます。またわたしの工房でどのようにその条件を満たしているかもお話ししていきますね。

次回は「菓子製造業許可を取得するには(準備編)」をまとめていきます。