菓子製造業許可取得後にすること①【パン屋の衛生管理/HACCP】

今回からは「菓子製造業許可取得後にすること」を解説していきます。

記事は3本立て。

- パン屋の衛生管理/HACCP編

- 検便/食品衛生責任者実務講習会/食品表示編

- 営業許可の更新/許可施設の維持費編

この記事は「パン屋の衛生管理/HACCP」編です。

パン屋は開業するまでがゴールではなく、安全にほそく・ながくつづけることが目標地点。できる対策はして、たのしく活動していきましょう!

パン屋の衛生管理とは

無事に菓子製造業許可を取得すると、いよいよパン屋としての活動がはじまります。

食品を取り扱うことになるため、衛生管理も行なっていく必要がありますよね。

パン屋の衛生管理としては主に3つ。

- HACCPに沿った衛生管理

- 定期的な検便の提出

- 定期的な講習会の受講

今回は「HACCPに沿った衛生管理」に絞って解説していきます。

HACCPの基礎知識に入る前にこの制度の全体像を知っておきましょう。

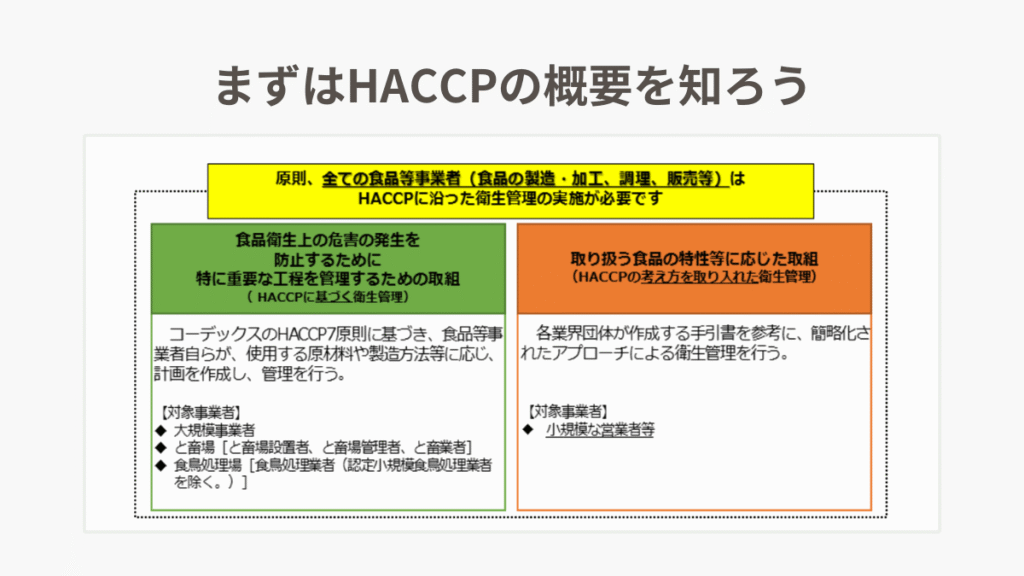

令和3年6月1日から原則として”すべての食品等事業者”にHACCPに沿った衛生管理の実施が必要になりました。

HACCPは大きく2種類に分かれます。

- HACCPに基づく衛生管理

- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

どちらもHACCPという大枠ではありますが、事業規模により選択できるものが異なります。

こちらの表をご覧ください。

真ん中あたりをみると「対象事業者」とありますよね。この大規模事業者というのは50人以上の事業所となります。ですのでわたしたちのようなちいさなパン屋は右側の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことになります。

ものすごく噛み砕くと「同じHACCPの管理だけれど、ちいさな事業所は簡易的な方法で管理していいよ」ということ。

ちなみにこの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は業界団体が作成し、厚生労働省がその内容を確認した「手引書」というものが存在します。その内容を実施することで対応が可能ですので、今回の記事もそちらを参考に構成しています。

この手引書を参考にして、以下の内容を実施していれば「公衆衛生上必要な装置を定め、これを遵守している」とみなされます。

その内容がこちらです。

- 自分の業種では何が危害要因になるか理解する

- ひな形を利用して衛生管理計画と手順書を準備する

- 従業員がいる場合はその内容を周知する

- 衛生管理の実施状況を記録する

- 推奨された期間、記録を保存する

- 記録は定期的に振り返り、必要に応じて見直す

なんかごちゃごちゃ書いてありますが、「衛生管理計画をつくって実施し、記録して振り返ってね」ということ。

それではここからは具体的な内容にはいっていきましょう。

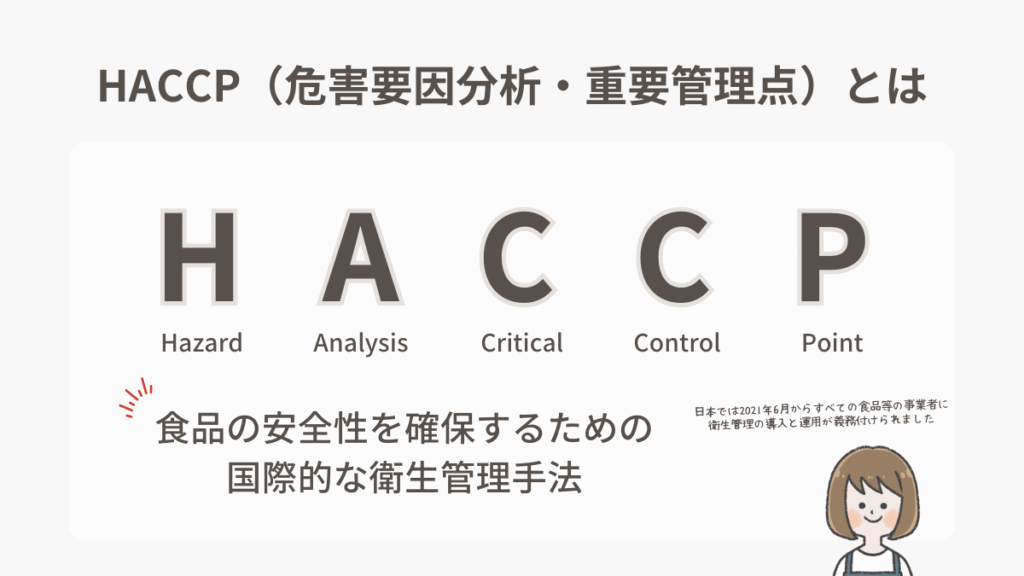

HACCPの基礎知識

HACCPとは「Hazard Analysis and Critical Control Point」の頭文字をとったもの。日本語訳すると「危害要因分析・重要管理点」となり、”安全な食品をつくるための衛生管理の手法”を指します。

先ほど出てきた「HACCPに基づく衛生管理」という方になると、コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行います。

個人のパン屋は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」でいいので、こちらを中心に解説していきますね。

対象事業者は以下の通り。

- 食品を取り扱う従業員数が50人未満の小規模事業所を有する事業者

- 主に小売り販売を行う事業者(菓子の製造販売、食肉・魚介類の販売、豆腐の製造販売 等)

- 飲食店事業者、喫茶店営業者、パンの製造業者、そうざい製造業者

- 調理機能を有する自動販売機で食品を販売する事業者

- 包装食品の貯蔵、運搬、販売を行う事業者

- 食品を分割し、容器包装に小分け販売する事業者

各業界団体ごとに手引書がつくられており、それを参考に衛生管理を行なっていきます。

手引書は厚生労働省から出ていますので、ご参考ください。

具体的に何をするかというと、大きく分けて4つ。

- 衛生管理計画の作成

- 手順書の作成

- 実施記録、保存

- 検証と見直し

それぞれサクッと解説していきます。

衛生管理計画の作成

一般的衛生管理と重要管理の2種類を作成していきます。

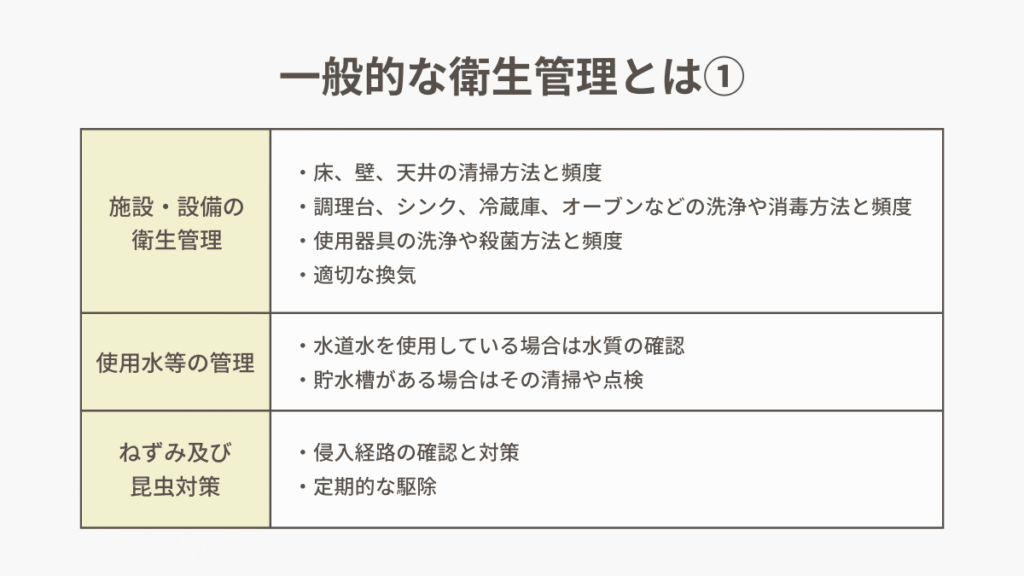

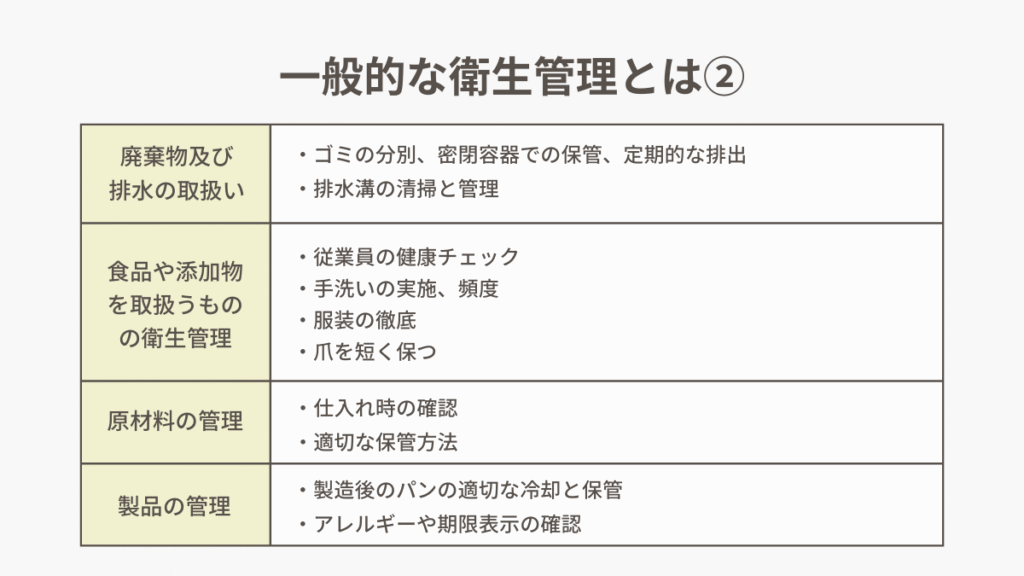

一般的な衛生管理とは普段から食品を衛生的に扱うために気をつけていること。「いつ」「どのように」「問題があったときはどうするか」を計画に記載します。

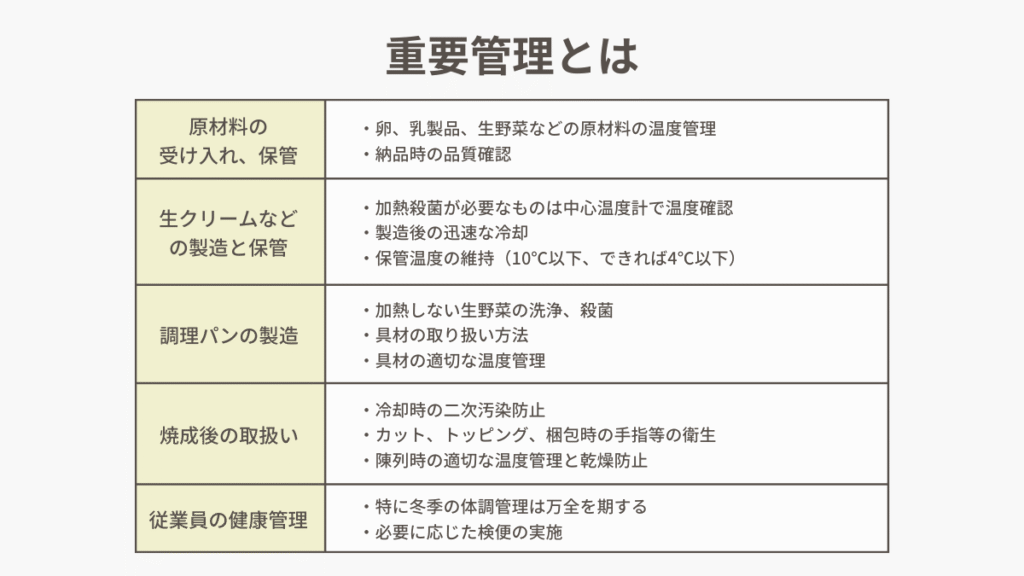

重要管理はお店のメニューを分類し、その商品がどの分類に入るのかを振り分けて管理すること。できあがり確認のチェック方法を計画し、記載します。

分類としては5つ。

- 非加熱のもの

- 加熱するもの

- 加熱した後高温保管するもの

- 加熱後に冷却し、再加熱するもの

- 加熱後に冷却するもの

菓子パンは焼き上げ後に高温保管はしないので「加熱後に冷却するもの」に該当します。

これが例えばカレーパンなどであれば「加熱した後、高温保管するもの」に該当します。お店のメニューにより異なりますので、分類しましょう。

手順書の作成

計画を作成し、その計画に基づいて清掃等を行うための具体的な手順書を作成します。

ひとり運営の場合は特に従業員がいないので共有はしませんが、従業員がいれば「その手順書を見れば衛生管理は大丈夫」の状態にしておくのが望ましいです。

イメージとしては新人が入ってきたときのマニュアル的な感じです。

実施記録、保存

衛生管理の実施状況を記録し、一定期間保存します。保存期間は特に定められていませんが、最低でも1年は保管しておくと良いでしょう。

検証と見直し

定期的に衛生管理計画や手順書の効果は検証し、必要に応じて内容を見直します。

以上がHACCPの概要となります。

名称がそれっぽいので身構えてしまいますが、知っていくと「衛生管理」の話であることがわかります。やるべきことをやればいいですので、安心して準備していきましょう。

次の項目からはさらに具体的な内容を掘り下げていきます。

衛生計画の立て方

では衛生管理の計画を立てていきましょう。

一般衛生管理と重要管理の2種類があるとお伝えしました。

一般衛生管理とは「日々の基本的な衛生管理事項で、すべての食品取扱事業者が実施すべきもの」となります。

例えばこんなものが該当します。

つづいて重要管理をみていきましょう。

重要管理とは「パンの製造で特に食中毒のリスクが高まる工程を特定し、その管理方法を定める」こと。

パンの場合だと焼成することでほとんどの菌は死滅します。トッピングや梱包後がポイント。そのまま提供することになりますので、ここが食中毒リスクの最重要点かと思います。

ここに焦点を当てて計画を立てましょう。

重要管理については「分類に当てはまる代表的なメニューを挙げ」「どのようにチェックするのかを決め」ます。また計画書を作成した人と作成年月日も入れ、定期的に見直しましょう。

これらの項目の「実施するタイミングを決め」「どのようにするかを決める」のが衛生計画となります。ただし衛生計画をイチから考える必要はありません。

この手引書に詳細が載っていますので、順に計画書を作成すれば大丈夫です。

「めんどくさ!!」という方はわたしが作成したものがありますので、よろしければそちらを受け取ってみてください。

受け取り方法は2種類。

購入方法は別記事で解説していますので、ご参考ください。

HACCPの記録をつけよう

さて、お腹いっぱいになってきましたか? まだ終わっておりませんよ〜。

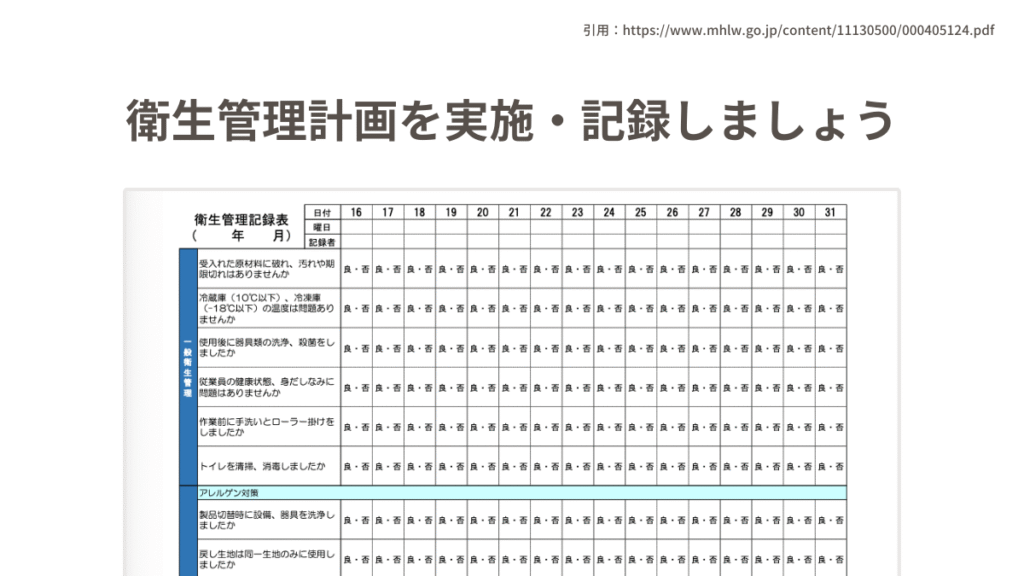

衛生管理計画を立てたらそれを実践・記録していきます。

記録媒体については厚生労働省が出している手引書をコピーしたものを使っても良いでしょう。

ただし手引書に組み込まれているため、自分仕様にするにはスプレッドシートなどでつくり直す必要がありますよね。

そこで使って欲しいのが先ほどからちゃっかり宣伝しているわたしが作成したツールたち。

2種類ご用意しています。

- Googleスプレッドシート

- Notionテンプレート

何がどう違うかというと、スプレッドシートの方はパソコン向け。もしくは紙で管理をしたい場合はこちらの方が印刷しやすいのでおすすめです。

「わ!スプレッドシートもNotionも使い方分からんし!」と思った方。

ご安心くださいませ。そんな方に解説記事をご用意しております。

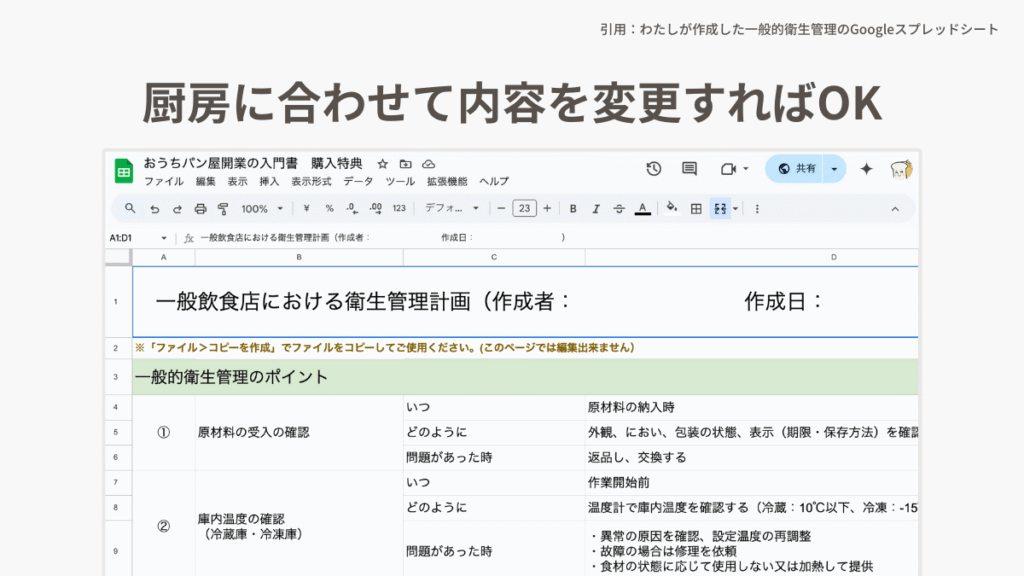

テンプレはこんな感じですでにデータは入力してあります。あとはご自身の厨房に合わせた内容に一部変更していただければ使うことができます。

記録シートもこんな感じで日付を記入できるようになっています。

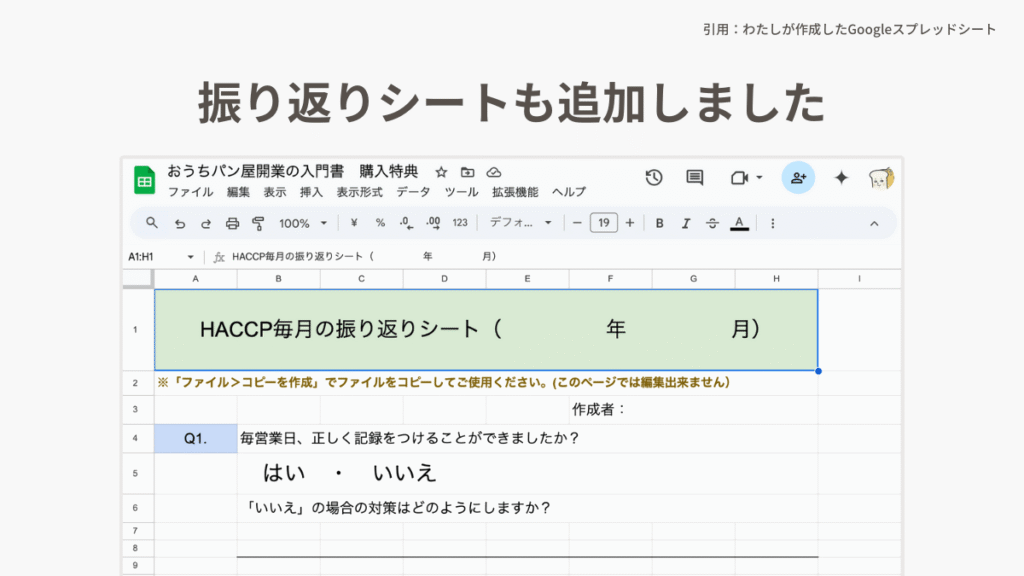

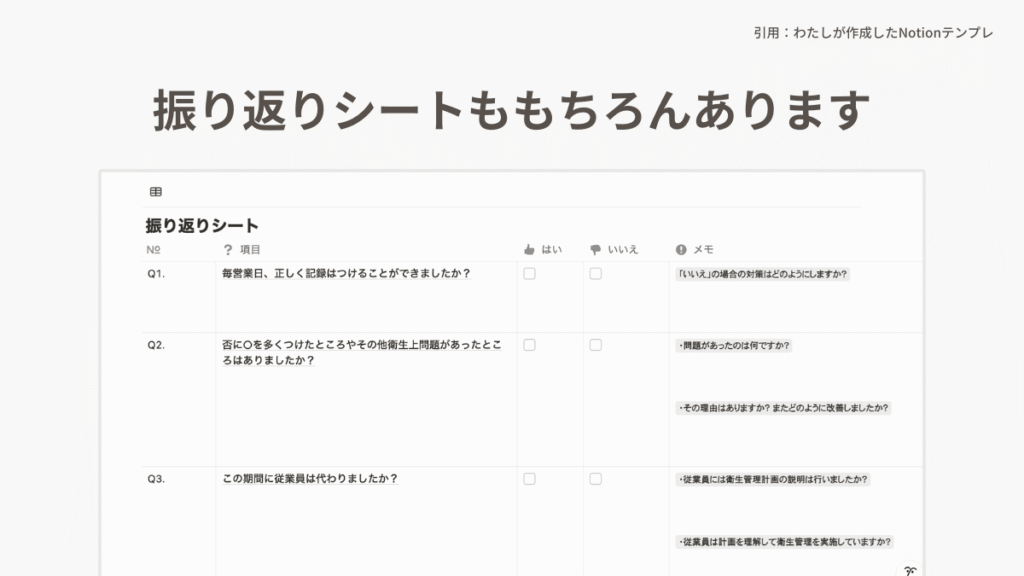

また最近は「振り返りシート」で定期的に振り返ることが推奨されています。そちらのシートも追加していますので、ぜひ利用してください。

こちらのシートは1冊目の電子書籍の読者限定特典となります。書籍の巻末に特典の受け取り方が記載されていますので、ご活用ください。

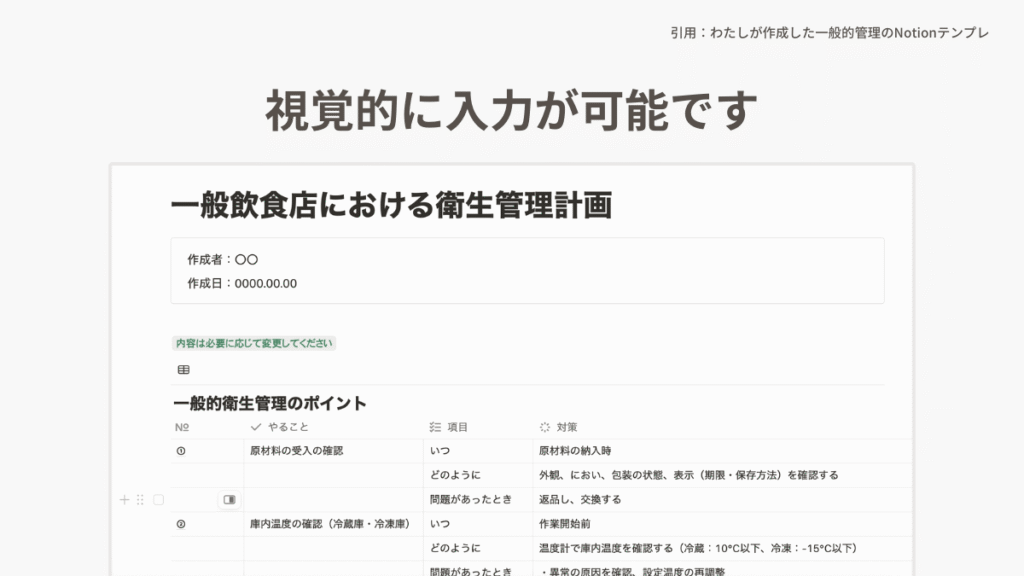

Notionのテンプレートはパソコンでもスマホでも管理をサクッと行い方向けとなります。また他のテンプレートと組み合わせてパン屋の情報を一元管理したい方にもおすすめです。

少しのぞいてみましょうか。

衛生管理計画はこんな感じとなっています。スプレッドシートよりも視覚的ですね。

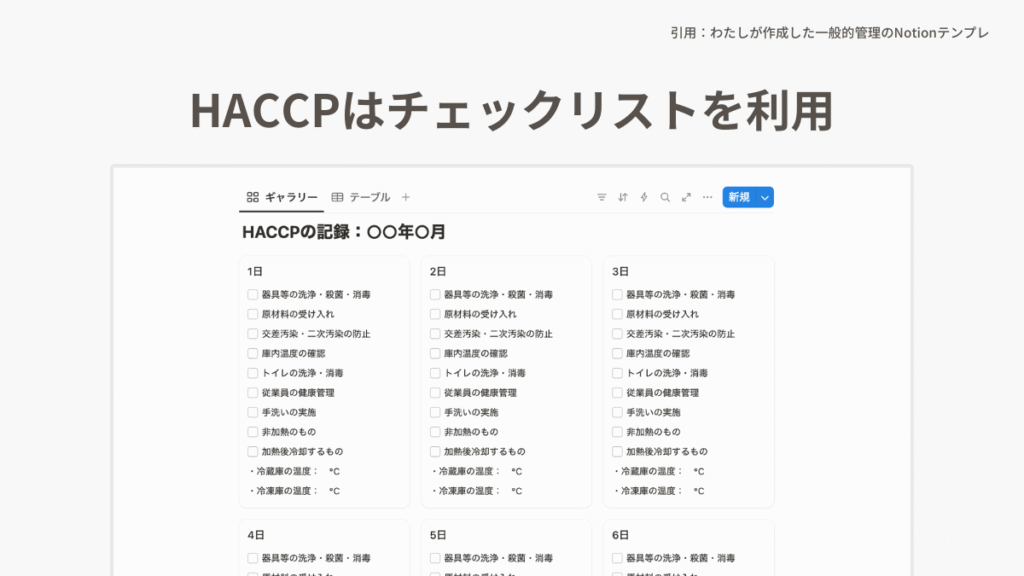

HACCPの記録はスマホでも入力しやすいようにチェックリストを縦長にしました。

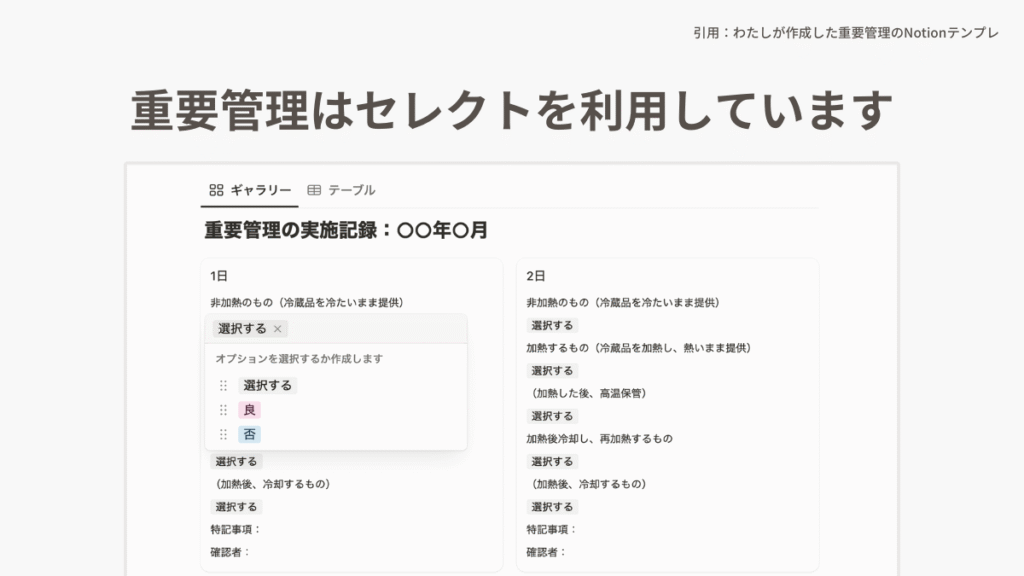

重要管理の記録はセレクトを使用し、選べるようにしています。

振り返りシートはチェックリストとメモを使えるようにしています。こちらもスマホでサクッと入力できるようにかなりシンプルな設計にしました。

今後Notionのテンプレートは随時追加予定で、ある程度出揃ったらホーム画面に自分の使いたいものだけまとめられるような案内もできたらと考えています。

興味がありましたら、こちらのnote記事を読んでみてください。テンプレートURL以外はすべて読めるようになっています。

今回のまとめ

今回のテーマは「菓子製造業許可取得後にすることーパン屋の衛生管理/HACCPー」ついて解説してきました。

なかなかボリュームたっぷりでしたね!

いきなり横文字でHACCPなーんていわれると身構えてしまいがちですが、こうやって話を聞いてみると案外難しくないことがわかります。

問題は「それをやるのがめんどくさい」こと。これはね、仕方ない。やるしかありません。

しかーし!それこそわたしが汗水たらしてテンプレをつくっておりますので、どんどん活用しちゃってください。