開業までに必要な資格・届出について知ろう【食品衛生責任者/開業届】

パン屋をはじめるためには必要な許可があります。その許可を取得するために必要な資格があります。

そして許可を取得するということはそこが仕事場になるわけですから、開業届を出すことになります。

今回は食品衛生責任者の概要と開業届について解説していきます。

開業までに必要なこととは

これまでも何度か解説はしておりますが、まずはパン屋を開業するために必要なものを確認しておきましょう。

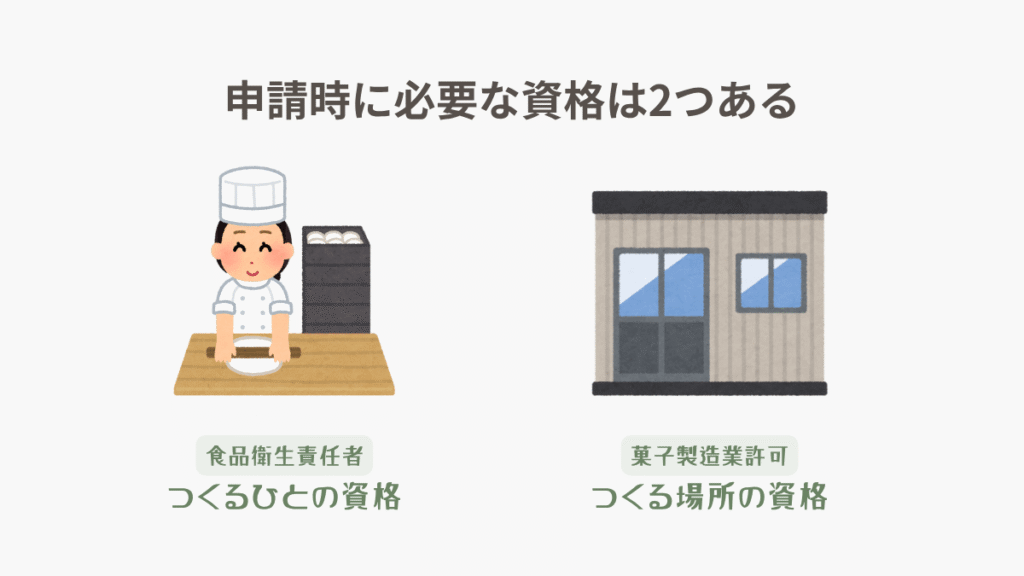

- 食品衛生責任者の資格

- 菓子製造業許可の取得

極論、この2つがあればパン屋開業はできます。

このあといよいよ販売! といきたいところなのですが、もうひとつ出しておくべきものがあります。

それが「開業届」。内容については後述するのですが、ちいさくはたらきたい方によく聞かれる質問がありますので、先にお答えしておきましょう。

扶養内パン屋をやるにしても、開業届は必要なの?

これまでいただいた中でも多いのが、この質問です。回答はこちら。

まずは旦那さんの会社の要件を確認しましょう。

勤め先の会社によるため、答えはひとつではないのです。

これが例えば営業施設などの物理的な投資がなくできる職種であれば、開業届を出す直前にサクッと確認してもいいでしょう。

パン屋の場合はそういうわけにはいきませんよね。営業施設をつくらないといけないから。

リフォームの期間が必要で、それなりの投資をしてつくるわけで。リフォームしてから「開業届出したら扶養から外れるのか……」なんて事実を知ったら泣き寝入りもいいところです。

サラッと大切なことを言いましたが、なかなか重要なことなのでここから紐解いていきますね。

これから2つのことを解説していきます。

- そもそも開業届とは?

- 扶養の要件を確認する

大切なことなのでかならず開業前、いやリフォーム前に確認しておいてくださいね。

そもそも開業届とは

開業届とは「個人の事業を開業したことを税務署に届け出る書類」のこと。正式名称は「個人事業の開業・廃業届書」です。

開業届を出すことで得られるメリット・デメリットも合わせて知っておきましょう。

- 青色申告による節税効果が期待できる

- 事業名の銀行口座の開設ができる

- 法人のクレジットカードをつくれる

- 就労証明として使えることがある

まず最大のメリットが「青色申告による節税効果」。

開業届を出す際、「青色申告承認申請書」を提出します。これにより帳簿の要件を満たせば、所得から最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

あくまで旦那さんの会社の要件が満たしていることがポイントですが、もし満たしているのであれば扶養の範囲内でも大きな味方となります。また赤字が出た場合でも、その赤字を翌年以降3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」も使うことができます。特に開業当初に関係してきますね。

開業届を出すことで「事業主」になります。専用の口座をつくれたり、保育園等の就労証明もできます。

特に事業用の銀行口座に関しては個人の口座との差別化ができるため、会計管理も楽になります。代わりに「事業主借」や「事業主貸」など聞きなれない言葉もでてきますので、簿記などで学んで理解しておくようにしましょう。

その他、小規模企業共済への加入や融資を受けるなど”事業”として認めてもらうことで活用できるものもあります。

わたしに関していえば、場所は自宅横のイナバ物置の改装・買い足したものも本当に少なく、リフォームに専念できたため、ローンなしで進めることができました。ありがたい限りです。

- 配偶者の扶養から外れることがある

- 失業手当の支給が止まる可能性がある

注目は「配偶者の扶養から外れることがある」。

おそらくみなさんが一番気になるのがこれではないでしょうか?

先ほど「まずは旦那さんの会社の要件を確認しましょう」とお伝えしました。

どういうことかというと”勤めている会社により規定が異なる”のです。

- 開業届を出した時点で扶養から外れる

- 年間所得を超えた場合、扶養から外れる

大きくこの2つに分かれます。

「開業届を出した時点で扶養から外れる」に関してはむしろわかりやすいですよね。

問題は「年間所得を超えた場合、扶養から外れる」の方です。

この”年間所得”というのがミソ。

キーワードは「48万円」「130万円」。

あれ? 103万円じゃないの? と思いましたかね。

そうなのです。103万円って個人事業主には実は関係のない数字。103万円の壁はお給料をもらっているひと(つまりパート勤務)のひとに関係するものなのです。

同じ意味で最近話題になっている”106万円の壁”も個人事業主には関係ありません。

- 48万円は税法上の扶養の分岐点

- 130万円は社会保険上の扶養の分岐点

この2つを踏まえて、旦那さんにこう聞いてみましょう。

勤めている会社って奥さんが開業届を出したら扶養から外れちゃうの?

え、知らない。

きっと「え、知らない」と言われるでしょう(というか我が家は言われました)。

そうしたらこう伝えましょう。

ごめんだけど、会社の扶養要件を確認してもらってもいい?

もしくは勤めている会社の健康保険組合のホームページに記載されているかと思いますが、可能であればその部分だけはしっかり調べてきてもらったほうがいいかなと。

回答はおそらく3種類。

- 開業届出したら外れる

- 年間所得48万超えで外れる

- 年間所得130万超えで外れる

それによって動ける規模が変わりますし、もはや割り切って扶養から外れる選択肢もあります。

ただ扶養から外れることで福利厚生が受けられなくなるデメリットも隠れていますので、そのあたりも踏まえて決断してくださいね。これらを詳しく解説したnote記事を出しておりますので、よろしければご一読ください。

家計とのバランス、家庭での役割分担にもかかわりますので、パン屋開業に踏み切る前にかならず確認しましょう。

失業手当の方はもともとお勤めされていて、フルタイムではたらいていた場合に支給が停止される場合があります。こちらはご自身の勤め先に確認してください。

食品衛生責任者について

ここからは必要な資格について解説していきます。

すでに菓子製造業許可の取得に関しては記事にしていますが、この許可を取得する場合「かならず1名以上の食品衛生責任者を設置する」必要があります。つまり申請時にこの資格(食品衛生責任者)が必要ということ。

菓子製造業の許可申請時までに取得しておけばいいので、リフォーム開始後でも間に合います。その点はご安心ください。

資格の取得方法は2通り。

- 特定の資格を有している

- 所定の講習会を受講する

それぞれ解説していきます。

特定の資格を有している

”特定の資格を有している場合”というのは栄養士、調理師、製菓衛生師、医師、歯科医師、薬剤師。

これらの資格を持っている場合は講習会の受講が免除されます。その資格を証明する書類を提示し、食品衛生責任者の資格を取得してください。

所定の講習会を受講する

”講習会を受講して取得したい場合”は各都道府県の食品衛生協会などが開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで資格が取得できます。

講習時間は6時間程度。修了後に修了証が交付されます。近年はeラーニングでも取得可能です。

営業許可取得後、活動をする場合は年に1度開催される「食品衛生責任者実務講習会」を受講しましょう。

この講習会は、すでに食品衛生責任者としてはたらいている人が最新の食品衛生に関する知識や法改正などを学ぶための講習会。再講習や定期講習ともいわれます。

資格をとって終了!ではなく、開業後もこの講習会を定期的に受講することは食品衛生法で規定されています。法律上「年に1回程度」とされてはいますが、自治体により頻度は異なります。

講習会については別の記事で解説します。

開業届も一緒に出そう

菓子製造業許可の施設審査の際、おそらく保健所の方から「開業届を出していない場合は提出してください」といわれるかと思います。

ここで浮かぶちいさな疑問。

開業届って出さないといけないの?

これもよく質問されますので、ここで解決しておきましょう。

そもそも菓子製造業許可を取得するということは「商品を製造・販売するつもりである」のは明確ですよね。

許可を取ったのに「わたし、売るつもりありません」はさすがに無理がありますw

普通に考えたらそうなります。仕事場ということは事業所。

事業所ということは「事業をしている」=「開業届は必要」になるのです。

ここで忘れてはいけないのが最初のハナシ。

扶養内パン屋を考えているなら、先に確認せよ!

しつこいようですが、かならず確認してくださいね。

ここからは開業届提出の流れを解説していきます。

ざっくり流れはこんな感じ。

- 提出書類の準備

- 管轄の税務署に提出

それぞれ解説していきます。

1.提出書類の準備

開業届を出すのに必要な書類は3つ。

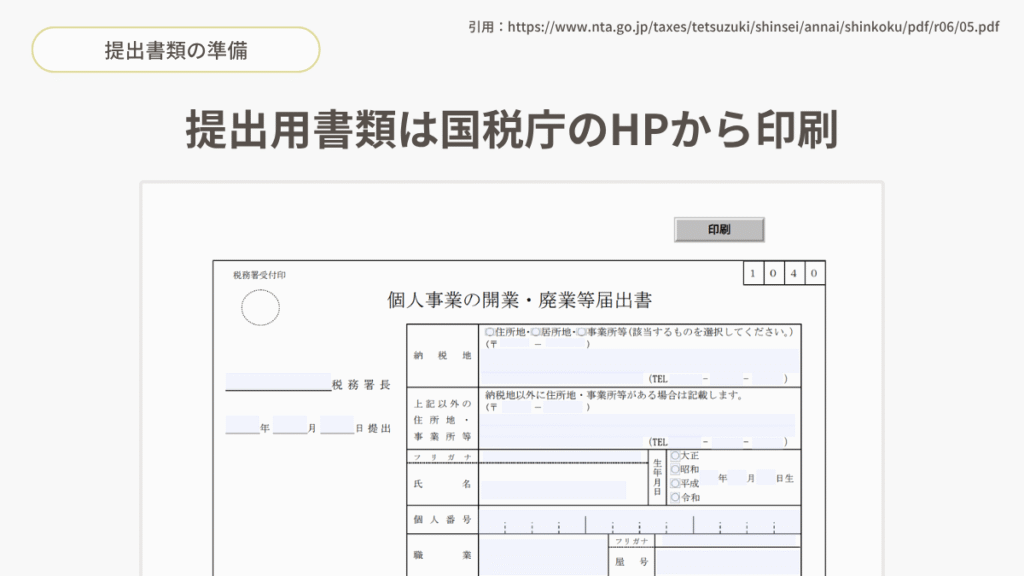

- 個人事業の開業・廃業等届出書

- 青色申告承認申請書

- 本人確認書類:マイナンバーカード等

提出用書類は国税庁のホームページにありましたので、こちらを印刷しましょう。

わたしが開業届を出したのは10年以上前。まだマイナンバーという言葉がなかったころ。

そもそもデジタルの普及もまだ全然だったので、調べてもそんなに詳しい情報がない。

当時なにもわからなかったので、書類を持って直接管轄の税務署に行った記憶があります。手取り足取り教えてもらいながら記入。そのまま提出しました。

もちろんそういった原始的な方法でもいいのですが、今はとても便利な時代です。

個人事業の開業をサポートしてくれるサービスもあるんですよ。

なんと完全無料でできるとのことですので、よかったら利用してみてください。

ちなみにfreeeは会計ソフトも使いやすいですよ。

2.管轄の税務署に提出

書類が記入できたら、管轄の税務署に提出します。

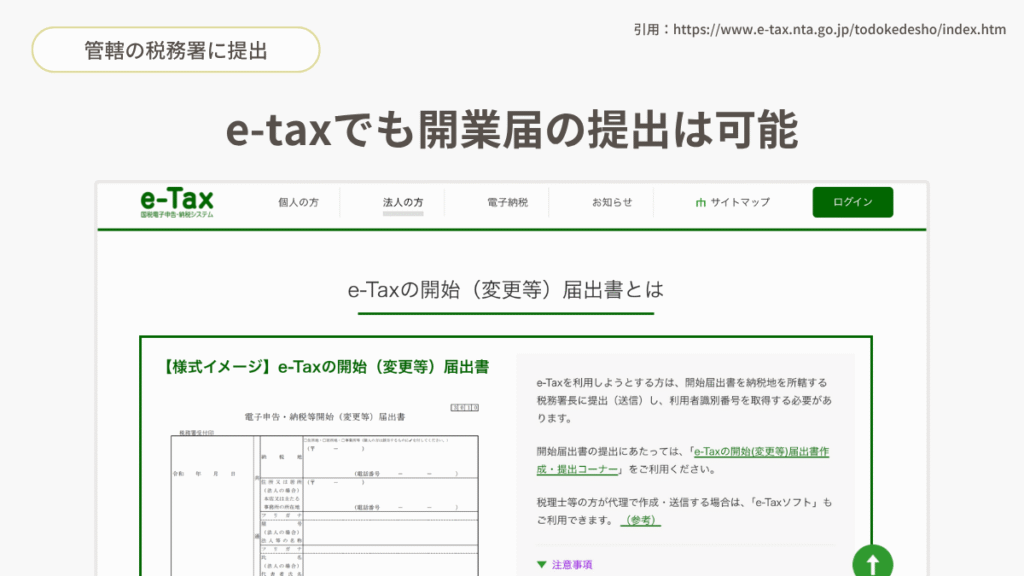

近年はe-taxでも開業届が提出できますので、利用してみてください。

以上で開業届の提出は終了。

案外あっさり終わりますがここで安心することなく、きたる確定申告に向けて会計管理に励みましょう。

今回のまとめ

今回は「開業までの必要な資格・許可について知ろう」でした。

パン屋開業とひとことでまとめるのは簡単なのですが、家庭があると付随してくるさまざまな要素があります。

- 土日出店は家族時間がなくなる?

- 家事の分担はこれからどうする?

- 子どもの学校行事とかはどうする?

- そもそも扶養からはずれるの?

- 扶養から外れるほど稼げるの?

考えればキリがないのです。

そこで考えて欲しいのが「自分の軸」。

- 自分がどうはたらきたいか

- 子育ての考え方はどうか

- 家族時間をどのくらいとりたいか

わたしはこう思いました。

自分が家庭環境で苦労したから、家族のサポートを精一杯したい。

その考えになれたのは息子が小学校に苦戦して、立ち止まらせてくれたからかもしれません。

それまでは本当に猪突猛進というか、自分のことしか考えていなかったですから。

まさに「走りながら、考える」。それがよかったのかはさておき、この数年間の子育てにおいての後悔はありません。

”開業までにすること”の一丁目一番地は「自分がどうはたらきたいか」かもしれませんね。