菓子製造業許可取得後にすること③【営業許可の更新/許可施設の維持費】

パン屋開業を目標にしていると、どうしても”開業まで”がゴールと思いがち。

しかし開業はゴールではなく、あくまでスタート。

次の目標は営業許可の更新。つまり”5年から6年先にパン屋をつづけていること”になります。

自分はどのようにはたらきたいか。もし子育てをしているのなら、きっとペースを落とす時期もあるでしょう。

ほそく、ながく、つづけるために日々コツコツ積み上げていきましょう。

今回のテーマは「菓子製造業許可取得後にすること:営業許可の更新と許可施設の維持費」。

意外とあっさり終わる営業許可の更新ですが、やっておいた方がいい対策はいろいろありますのでそんなお話ができたらと思います。

営業許可の更新について

今回はパン屋の話ということで、菓子製造業許可に絞って解説していきます。

菓子製造業許可はおおよそ5年、長くて6年の許可を取得できます。

許可の期限が切れる少し前に、保健所から何かしらの案内が来るかと思います。

わたしの場合だと菓子製造業許可を取得したのが10月。本来更新は10月なのですが、案内は6月ごろにハガキで届きました。更新のための施設検査は8月初旬。許可証交付から逆算してになるからかでしょうか。気持ち前倒しだった記憶があります。

ハガキに記載されていた内容は3点。

- 何月何日に更新の検査に行きます

- 現許可証の用意をお願いします

- HACCPのことも確認しますよ〜

もちろんもっともっとお堅い文章でしたが、内容を噛み砕くとそんなことが書いてありました。

ちょっと突っ込みたいのは「検査の日、固定されとるんかい!」ってこと。もし予定がある場合は保健所に電話して変更可能とのことです。

案内が届いたのが2021年6月(工房取得は2015年10月)。ちょうどHACCPが義務化された時期だったので、ドキドキしながら資料を用意した記憶です。

更新時の検査前に準備したのは以下のこと。

- 工房の掃除をしておく

- 余計なものはすべて収納

- HACCPの資料の準備

- 許可証を壁から下ろす

基本的には小麦粉なども含めて、原材料はすべて棚に収納することになります。

許可の要件のときにもお伝えしていますが、扉等があるところに入れてください。

ただ25kgの小麦粉を入れるには現実的に難しい場合がありますよね。

考えてみたらうどん屋さんも結構剥き出しで中力粉が置いてあります。開封されていなければ基本的に突っ込まれることは少ないかと思いますので、とりあえず全体的に掃除しておきましょう(収納できるならした方がいいですが)。一応、虫対策として板の上に置くなどはしておきましょうか。

実は工房取得した初期には今ほど収納がありませんでした。どちらかというと見た目というか、作業している自分のテンションを重視していた感じ。

時間が経つにつれて「これは収納を増やそう」ということで、じわじわとはたらき方に合わせて、収納なども変えていきました。

このあたりは実際に動きながら、いい塩梅をみつけていってください。

HACCPの資料については、一応検査する職員さんにサクッと見せられるように紙に印刷したものを用意。記録については当時アプリで管理をしていたので、そのアプリをチラッと見せて終了。

こちらのドキドキとは裏腹に「やってますね」の確認で終わりました。

更新時の検査ではこんなことを確認しました。

- 工房内の配置の変更点

- HACCPの計画と記録

- 法改正で変わったことの伝達

- 許可証についての今後の流れ

そんなに内容が多くあるわけではありませんが、それぞれ解説しますね。

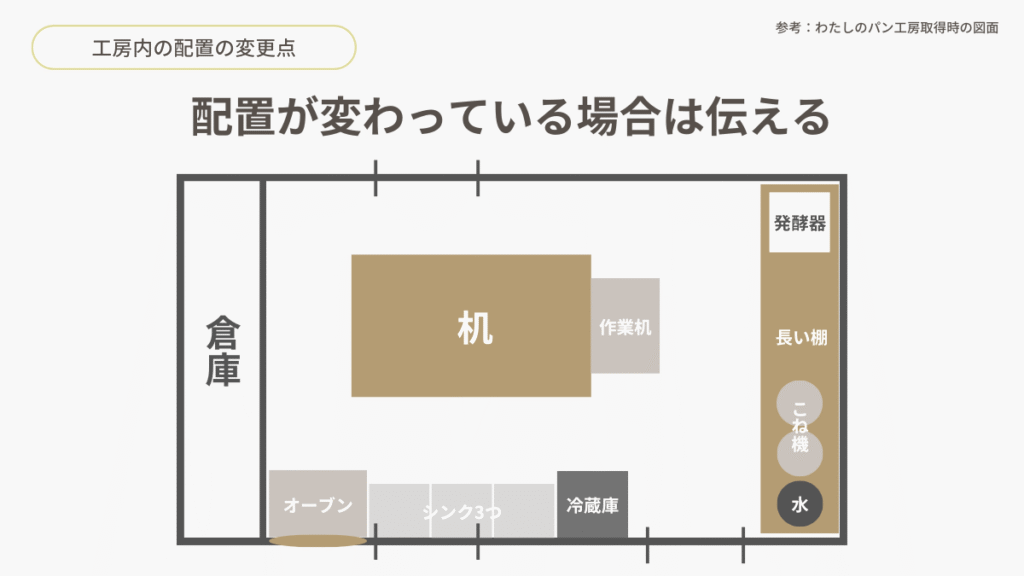

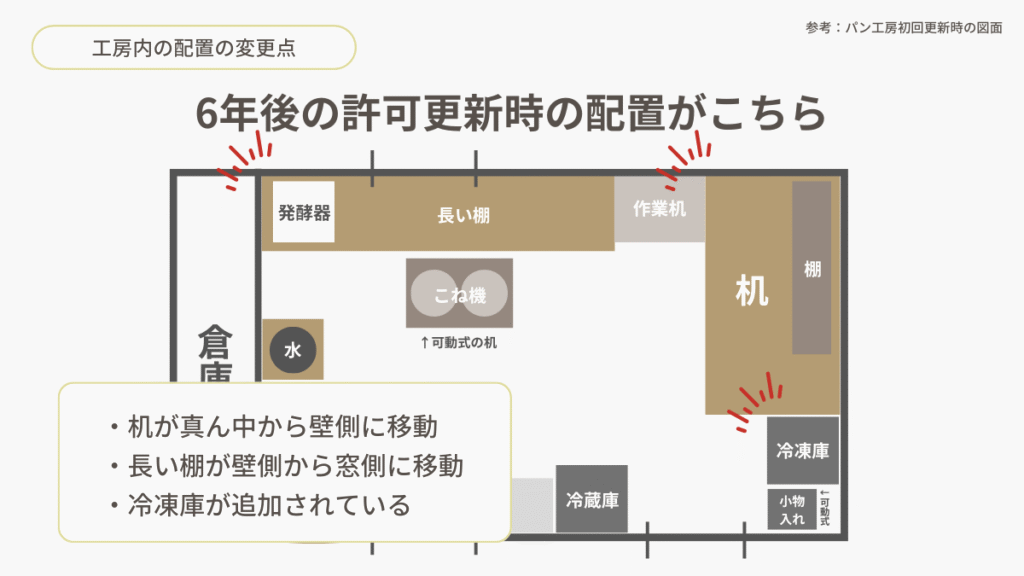

工房内の配置の変更点

許可申請時と配置が変わっている場合は申請することになります。

実際にわたしの工房で例を出していきましょう。

まず、許可更新時の配置はこんな感じでした。

6年後の許可更新時は配置が変わりました。

- 机が真ん中から壁側に移動

- 長い棚が壁側から窓側に移動

- 冷凍庫が追加されている

以上3点が以前の図面に追加されました。

この作業は保健所の職員さんが行いますので、聞かれたら答えれば大丈夫です。

たまたま検査にきた職員さんが6年前の方と同じだったので、「そうそう! イナバ物置のおしゃれ工房覚えてます〜」なんて終始穏やかな雰囲気で更新の検査が進んだ記憶があります。図面上の変更点の確認はサクッと数分で終わりました。

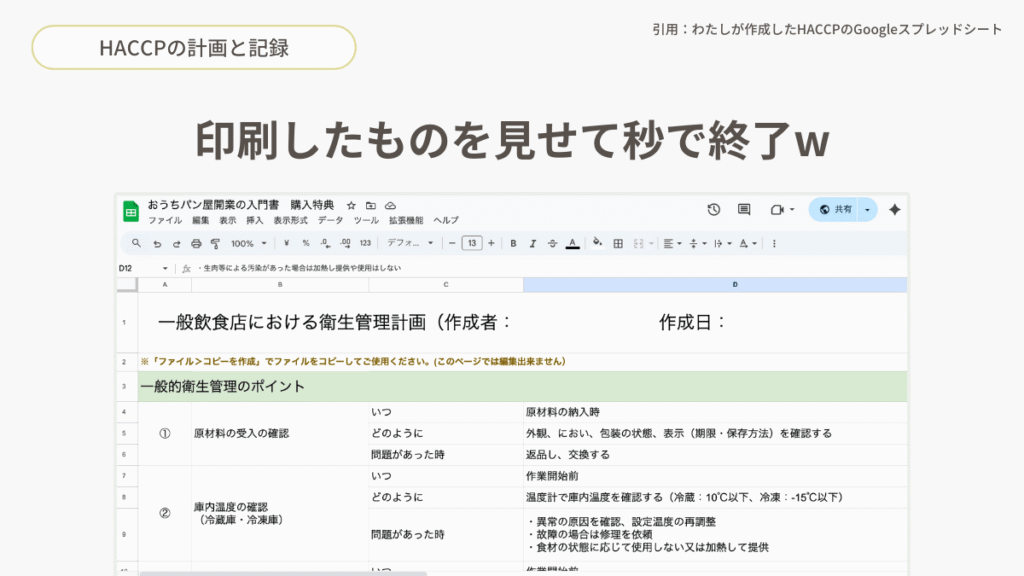

HACCPの計画と記録

お次はHACCPについて。

ちょうどHACCPが義務化された時期でもあったので、「HACCPって実施されていますか?」という確認からはじまりました。

わたしは紙に印刷してみせたので「問題ないですね」とサラッと終了。

え? これだけ? ってくらいあっさりだったので一応アプリで記録していることもアピールしておきました。

こういった確認があることを考えると、紙で印刷できるGoogleスプレッドシートの方が許可の更新時の確認には便利かもしれません。

HACCP管理シートについては1冊目の電子書籍に読者限定特典としてつけていますので、よろしければお受け取りください。

Googleアカウントをお持ちでない方はアカウントをつくってから受け取ってくださいね。Googleアカウントについてよくわからない方はこちらの記事をどうぞ。

また2025年の食品衛生責任者実務講習会ではHACCPに振り返りシートの記録も推奨されるようになりました。

こちらは定期的に振り返って改善していくもの。

先ほどのスプレッドシートにも追加していますので以前特典を受け取っている方はもう一度特典をのぞいてみてください。

またスプレッドシートだけでなく、NotionでもHACCPの管理ができるようにパン屋(というか菓子製造業許可)用にテンプレートをつくりました。

Notionのいいところはスマホでもサクッと記録がつけられること。もちろん振り返りシートも配備しております。noteにて販売していますので、よろしければお使いください。

note、Notionの使い方もそれぞれ記事にしています。

法改正で変わったことの伝達

2021年に食品衛生法が改正されました。

詳細については別記事にて解説しておりますので割愛しますが、以前まで34あった許可業種が統合されたりして32業種に変更。また手洗い水栓は「手指の再汚染を避けられるもの」にするよう通達がありました。

当時わたしの工房では手洗いのみレバー式、あと2つは蛇口タイプだったのですが、このタイミングで残りの2つもレバー式に変更しました。

施設基準に適していないからといってすぐ許可が停止されることはありません。言われたら早めに対処すればいいので、サクッと終わらせましょう。

最近だとアレルギー品目が7品目から8品目に増えたことなどが伝えられるかと思います。

今後の活動にしっかり反映させていってください。

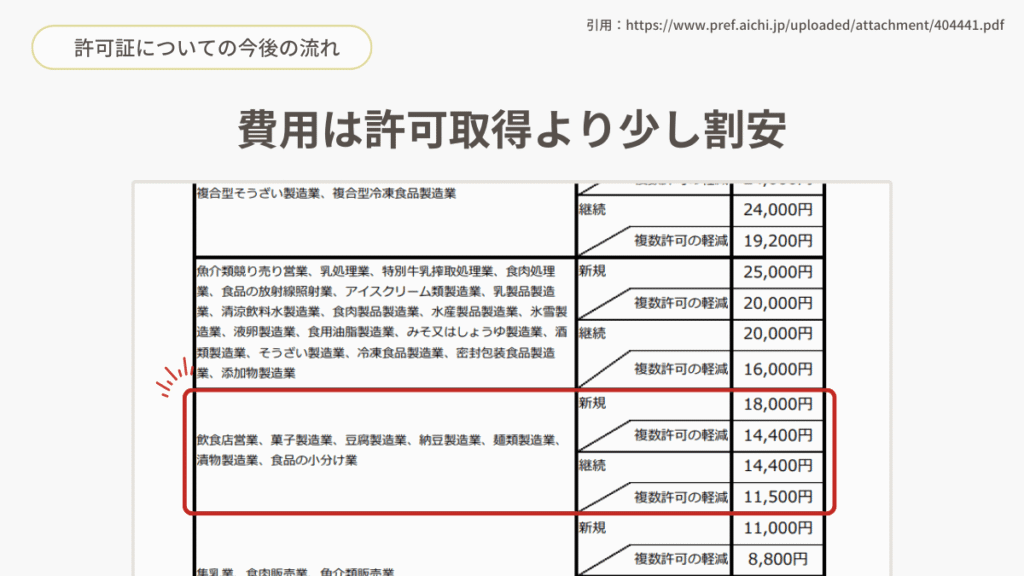

許可証についての今後の流れ

そんなこんなで10分から15分程度で施設調査は終了。今回も無事6年の許可を取得することができました。

最後は許可証交付までの流れを説明されました。

- この審査をもって、更新が完了しました

- 審査が完了した旨の紙をわたします

- この紙と今の許可証を持ってきてください

- そのとき更新の手数料も持ってきてください

- 許可証はおよそ2週間後から受け取れます

指定された日以降に許可証を取りにいき、これにて更新の手続きは完了です。

わたしの自治体では初回の許可取得手数料は18000円でしたが、許可の更新の場合は14400円に下がります。

6年の許可ですから、年間2400円で維持できちゃいますね。ありがたい。もちろん現金払いでしたので、当日用意して持っていきました。カード払い希望の場合は確認しておいた方がいいかと思います(たぶん無理だと思う)。

検査とか審査と聞くとドキドキしますが、真面目にやっていれば大丈夫。もし不備や改善点があった場合は早めに対処するようにしてくださいね。

許可施設の維持費

菓子製造業許可を取得したら、次の更新までつづけるのが目標とお伝えしました。そのためには「維持費等をできるだけ抑え、持続可能な営業システムにする」ことが必須。

一言で”維持費”といっても種類はさまざま。しかもかなり個人差があります。

まずはざっとパン屋運営に必要な維持費を挙げてみましょう。イベント出店やネットショップの維持費は一旦除きます。

- 許可更新費用

- 固定資産税

- 家賃(ローン等)

- 光熱費

- 各種保険料

- 検便

- 原材料

- 消耗品

- 広告宣伝費

上6つがパン工房の維持に必要なもの、下3つがパン屋運営に必要なものですね。

イベント出店やネットショップのものまで含むと、出店料や車の維持費なども含まれてきます。

それぞれ解説していきます。

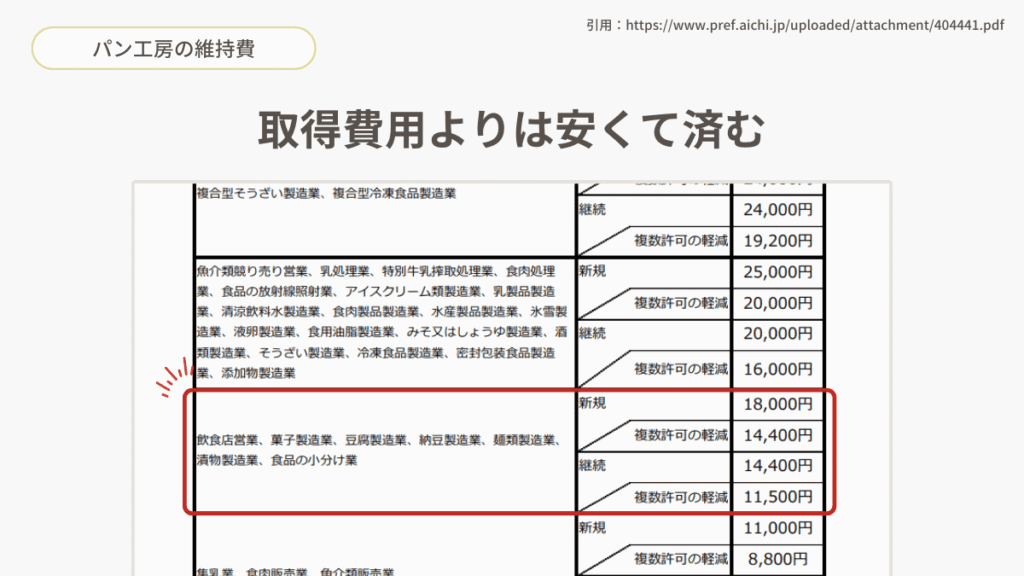

パン工房の維持費

パン工房の維持費でかかるものは主に契約といいますか、物理的なものが多いですね。

まず許可更新費用。いわゆる場所代。これがないとそもそもパンを焼けません。

許可年数に従い5.6年に一度、一括で支払うことになります。

先ほどお伝えした通り、菓子製造業許可の取得費用に比べると多少価格が下がります。

わたしでいえば、許可更新費用は6年で14400円。年換算すると2400円。

月換算すると月200円。安ぅっ!!

同じく場所代でいうと固定資産税や家賃があります。

ポイントは「個人差が大きい」こと。

例えばわたしの場合。もともと自宅敷地内に建っていたイナバ物置のため、建物の取得費用や家賃はありません。0円です。

建物になるので固定資産税はかかります。計算上は「物置・倉庫(軽量鉄骨平屋建)」としてカウントされ、固定資産税は脅威の1000円未満。

田舎というのもありますが、建物自体は平成8年に建てられており、それなりに減価償却が進んでいるのも固定資産税が低い要因ですね。それにしても安いけど。というわけでわたしのパン工房の固定資産税は月換算だと80円未満なんですね。あはは。

あとは自宅で作業をするので、そちらも経費として計上することになります。

しかしながら自宅もありがたいことにイナバ物置とほぼ同時期に建てられた家。しかも自分たちのために建てられたというより、なぜかもともと建っていた家。

つまり我が家には家賃がありません。ありがたや、ありがたや。

ただかなり特殊な例だと思うので、参考にはならないですね。すみません。

これが「家の一室を使っていて、ローンなどが残っている場合」は必要経費として一定の条件と割合が計上できます。

めんどくさいのが、「建物の購入費」と「土地の購入費」で税法上の扱いが異なること。

- 建物にかかる費用:減価償却に該当するため、事業に使用する部分に限り経費計上可能

- 土地にかかる費用:土地は減価償却の対象とならないため、経費計上はできない

これを聞くと「あれ? 固定資産税は経費計上できないの?」という疑問が出てきますよね。

固定資産税は土地・建物の両方にかかる税金。ですので、”事業用として使用している部分”については経費計上できます。

勘定科目としては「租税公課」に分類して経費計上をすることになります。

話を家賃に戻しましょう。

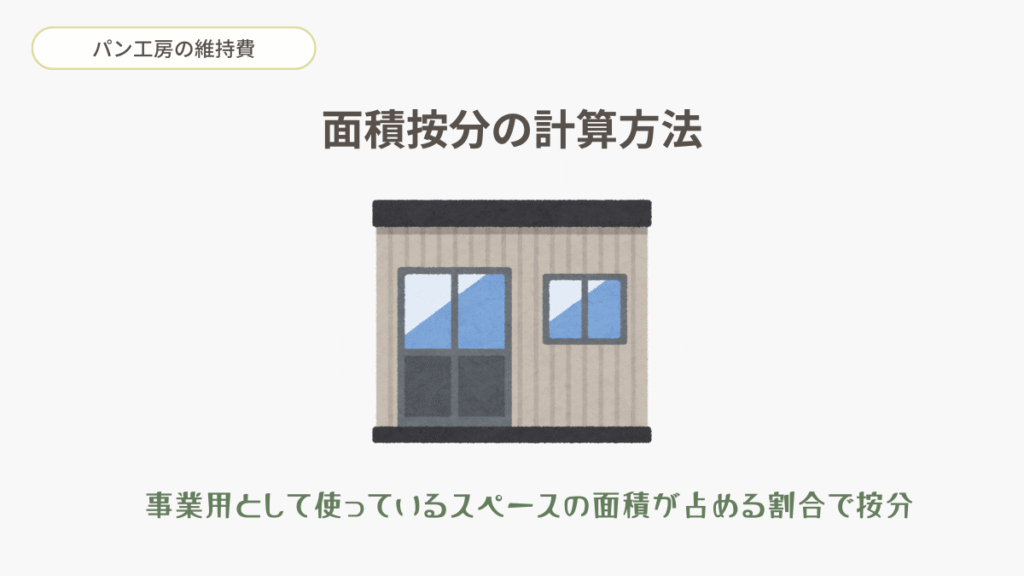

ここでのポイントは「家事按分」。

家事按分とは「個人事業主が自宅を兼ねて事業を行う際に、プライベート(家事)と事業の両方で使っている費用を、合理的な基準で事業用とプライベート用に分けること」を指します。

対象となるのは以下の通り。

- 住宅ローンの金利

- 減価償却費

- 固定資産税

- 火災保険料

これらの計算方法はいくつかあります。

- 面積按分

- 時間按分

- 使用状況按分

面積按分は「事業用として使っているスペースの面積が占める割合で按分する」こと。建物の計算時によく使われますね。

例えばわたしならパン工房は100%事業用のため、そのまま計上となります。まあ微々たるものですけどw チリツモですからね、大切。

時間按分も同じように考えますが「特定の設備(オーブンや冷蔵庫など)」であることがポイント。

パン工房の場合。そもそも条件として「自宅と別の厨房であること」があるので、基本的には工房内においてある大型家電は100%経費として計上することになります。主に物品の購入時に使うことになりますね。

使用状況按分は「電気代など使用量によって変動する費用」。

自宅の一室をパン工房にしている場合でも、わたしのように自宅とは別の倉庫をパン工房にしている場合でも、電気はどこからか持ってくることになりますよね。

わたしのパン工房だと電気・ガス・水道はすべて自宅と繋がっています。そのため事業で使う分はこの使用状況按分を使って経費計上することになります。

夏のエアコン代がね、意外と痛いー。

これらの按分については自分で決めることになるのですが、常識の範囲内であることが大切。不安な場合は税理士さんに相談してクリアにしていきましょう。

各種保険料・検便

保険料に関して大きなものでいうと食品衛生の保険料である「食品営業賠償共済」が挙げられます。

菓子製造業許可を取得した際に保健所の職員さんから説明があるかと思いますが、要は食品等の事業者に特化した”損害賠償共済”のことです。

以下、概要をまとめておきます。

- 目的:食品に起因する事故による損害賠償責任を補償

- 運営:公益社団法人日本食品衛生協会

- 加入条件:食品衛生協会の会員であること

- 共済(保険)期間:1年間、年払いで毎年更新

- 特徴:掛け金が比較的安い、食品事故に特化

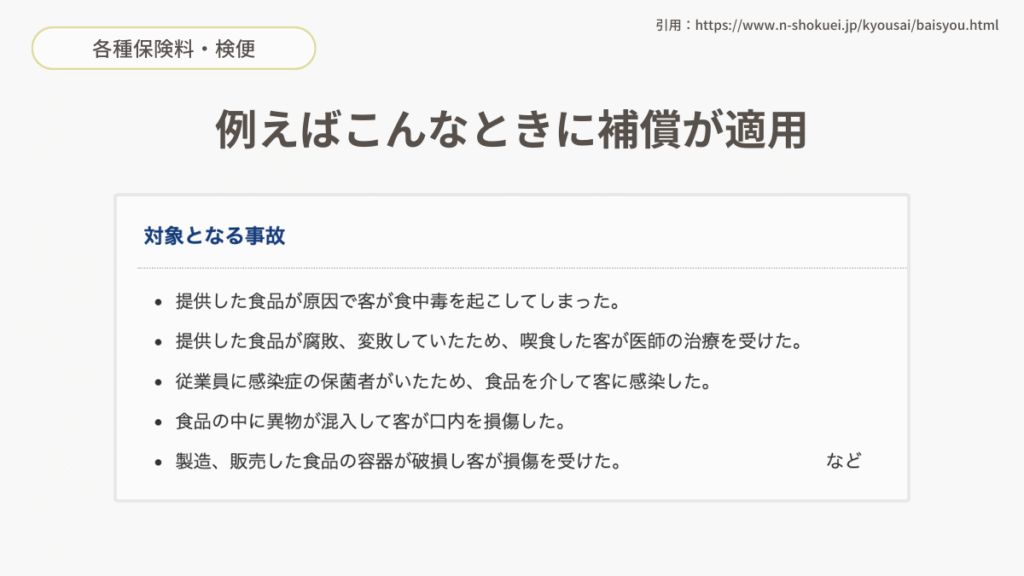

例えばこんな事案が発生したときに補償が適用されます。引用元はこちら。

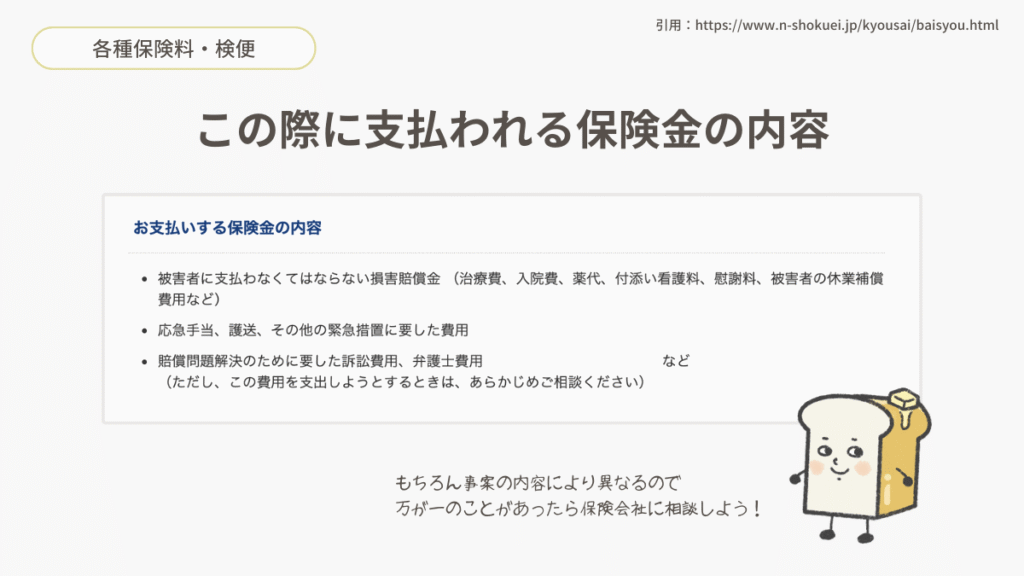

この際に支払われる保険金の内容としては以下の通りです。

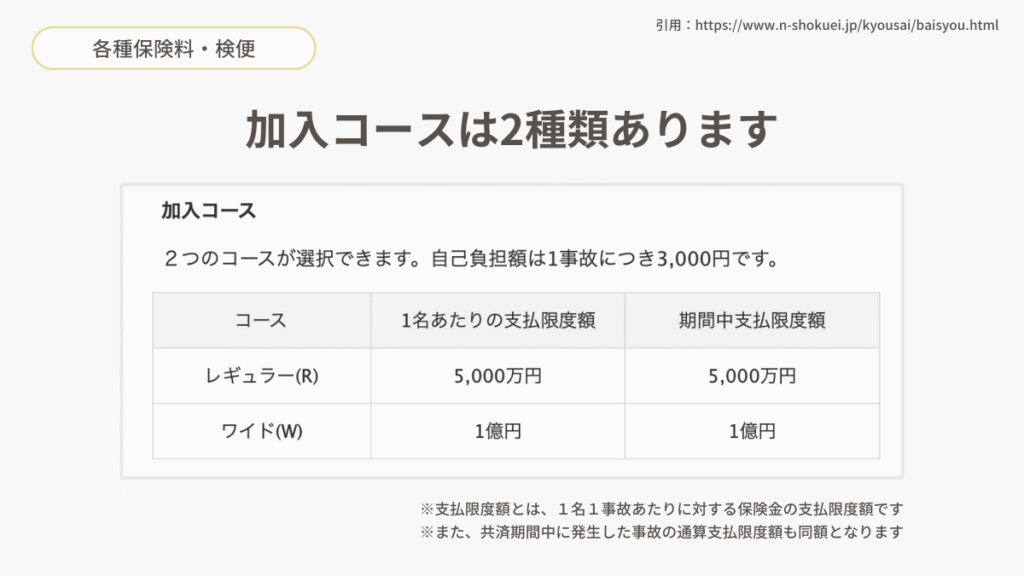

加入コースは2種類。「レギュラー」と「ワイド」があります。

支払限度額とは、1名1事故あたりに対する保険金の支払限度額です。また、共済期間中に発生した事故の通算支払限度額も同額となります。

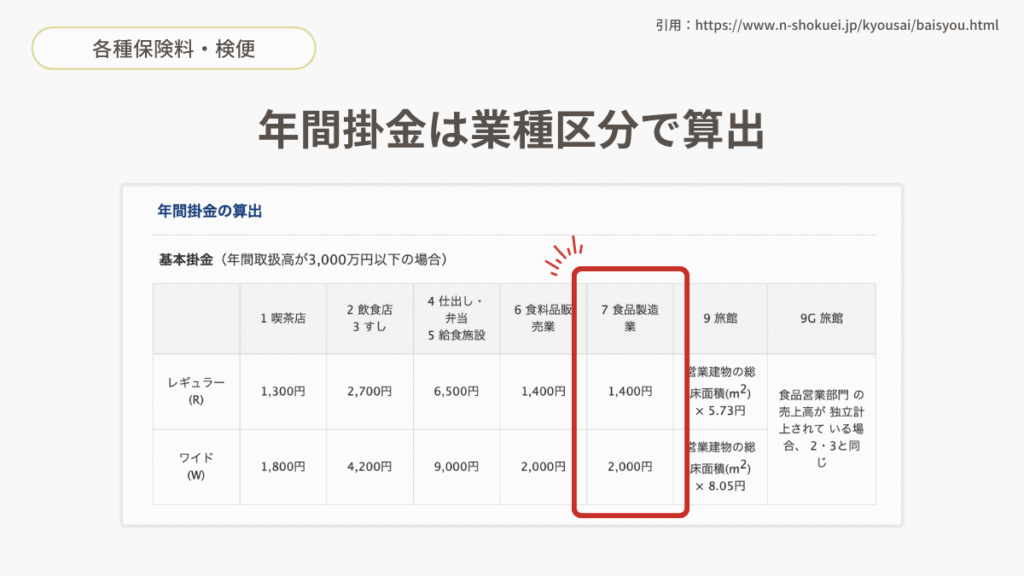

年間掛金は業種区分に基づいて算出されます。

パン屋だと「7 食品製造業」に区分されますので、レギュラーなら年間1400円、ワイドなら年間2000円の掛金となります。

食品営業賠償共済が一番シンプルな保険となり、この上に「スーパーあんしんフードくん」や「あんしんフード君」といった補償範囲が広くなるものが存在します。その分、保険料も高くなりますのでご自身の活動量に合わせて決めていきましょう。

「スーパーあんしんフードくん」と「あんしんフード君」についてはこちらを参照。

検便については別の記事で解説していますので、そちらをご参考ください。

ここまでが「パン工房にかかる維持費」でした。

パン屋運営の維持費

つづいては「パン屋運営の維持費」を解説していきます。

こちらも同じく個人差が大きく現れるカテゴリです。

大きく3つに分けられます。

- 原材料

- 消耗品

- 広告宣伝費

パンを焼くには材料が必要で、焼くためにはオーブンシートが必要で、焼いたパンを入れるにはパンの袋が必要。

極論、材料と消耗品があればパンは焼けます

が、焼いて「はい、どうぞー」で売れるような甘い世界ではないですよね。

宣伝しないと知ってもらえないし、必要であればイベントなどに出店して開拓する必要があるでしょう。これもまたやり方はひとそれぞれ。

SNSが苦手ならその部分だけフォローしてくれるひとに依頼するのもアリですし、簡易的でいいと思うなら自分でリットリンクやノートを使って構築するのもアリ。なんにせよ「知ってもらうにはアクションを起こさないといけない」のは共通です。

目指すはリピーターの獲得。

ずっと新規を開拓しつづけるのは大変です。気に入って、何度も購入してくださる方を大切にしたいですよね。となるとLINE公式アカウントでダイレクトで案内するが効果的。

結局のところ、パン屋はパンを焼いて売るだけではダメだということ。

仕入れて、焼いて、売って、案内する

このPDCAを回してこそ成り立つビジネスなのです。

開業前は「マジかー大変そう……」と思うかもしれませんが、自分の焼いたパンを喜んで食べてくれるひとを目の前にするとそんなことも忘れて夢中になります。そして、必要なものには投資しようと思えます。

それすらも楽しみながら、少しずつ活動の範囲を広げていくのがベストかなと。

最初はメインの活動場所に精一杯のめり込む。

慣れてきたら納品にチャレンジして、「今+α」の活動量にしてみる。さらにできそうならイベント出店して、もっとパン屋を知ってもらう。

オンラインショップはそのあとです。

どうしてもオンラインショップでチートしたくなると思うのですが、オンラインショップも知ってもらわなかったら全然売れませんから。正直チートと思わない方がいいし、最初は期待半分ではじめた方がメンタルも安定します笑

ある程度売るサイクルを見つけてからはじめた方が個人的にはいいかなと。

その前にまずは目の前のお客さんに向けてのパン販売をがんばりましょう。

次回は「パン屋が知っておくべき知識」に入っていきます。