菓子製造業許可取得後にすること②【検便/食品衛生責任者実務講習会/食品表示】

3本立てでお送りしている「菓子製造業許可取得後にすること」。

今回は「検便/食品衛生責任者実務講習会/食品表示」編です。

検便と食品衛生責任者実務講習会は保健所の案内にしたがって受講すればよいのですが、食品表示に関しては自分で対策する必要があります。

また食品ラベルを印刷するプリンターも用意することになります。さまざまな種類がでておりますが、個人的にコスパのよかったものを紹介していますのでご参考ください。

営業許可取得後にやること

前回の記事ではパン屋が行う衛生管理について紹介しました。

少しおさらいしておきましょう。

- HACCPに沿った衛生管理

- 定期的な検便の提出

- 定期的な講習会の受講

この3つがパン屋が行う衛生管理でしたね。今回は下2つの「検便」と「講習会の受講」の話となります。

どちらも毎日何かを行うわけではなく、自治体からの案内がきたタイミングで受けることになります。検便なら年2回、講習会なら年1回。ですので、逆にいえばそんなに身構えなくてもよいかと。

ここにもうひとつ付け加えるとしたら、パン販売に必要な食品関係で「食品表示ラベルの準備」。

こちらも一度導入すれば、あとから急な変更点はそんなにありません。最初にチャチャっと準備して、微調整というか、法律などに変更があれば対応する形でよいかと思います。ひとつずつ進めていきましょう。

定期的に検便を提出しよう

検便の実施自体は法律で明確に義務付けられいるわけではありません。基本的には食中毒の予防と安全な店舗運営のために定期的に実施することが推奨されています。

検便の目的は主に3つ。

- 食中毒の早期発見

- 衛生管理意識の向上

- 公衆衛生の確保

検便をすることで食中毒の原因菌を持っている(保菌者)をみつけるのが大きな目的です。

実は無症状で原因菌を持っていることもあります。気づかないうちに食品を汚染し、大規模な食中毒を引き起こすリスクがあるのです。

例えばサルモネラ菌なんかは卵の殻の表面についていることも。

以前保育士のお友達が定期的な検便でサルモネラ菌が陽性になり、一定期間業務につけなくなったことがあります。このとき無症状でした。特にナマモノを扱う場合は定期的に検便を行いましょう。

検便では以下の項目が検査されます。

- 赤痢菌

- サルモネラ菌

- O157などの病原性大腸菌

検便提出時に必要なものを載せておきますね。

- 検体:前日または当日採便したもの

- 手数料:1回500円程度

- 検査依頼書

成績書はおよそ2週間程度で手元に郵送で送られてくるかと思います。保健所から案内がきたタイミングで受けるようにしましょう。

食品衛生責任者実務講習会の受講

パン屋をはじめたら定期的にすること。次は「食品衛生責任者実務講習会」です。

食品衛生責任者については過去に記事にしています。

この講習会は、すでに食品衛生責任者としてはたらいている人が最新の食品衛生に関する知識や法改正などを学ぶための講習会。再講習や定期講習ともいわれます。

資格をとって終了!ではなく、開業後もこの講習会を定期的に受講することは食品衛生法で規定されています。法律上「年に1回程度」とされてはいますが、自治体により頻度は異なります。わたしの自治体は年に1度案内がきますので、そのタイミングで受講するようにしています。

講習会の目的は以下の通り。

- 新たな知見の習得

- 衛生管理の再認識

- 法改正への対応

- 提供への意識向上

ときどき思い出してねってことか!

「知ってはいるけど、やってない」ということが少しでも減るように、やれていないことは講習会後に対応していきましょう。

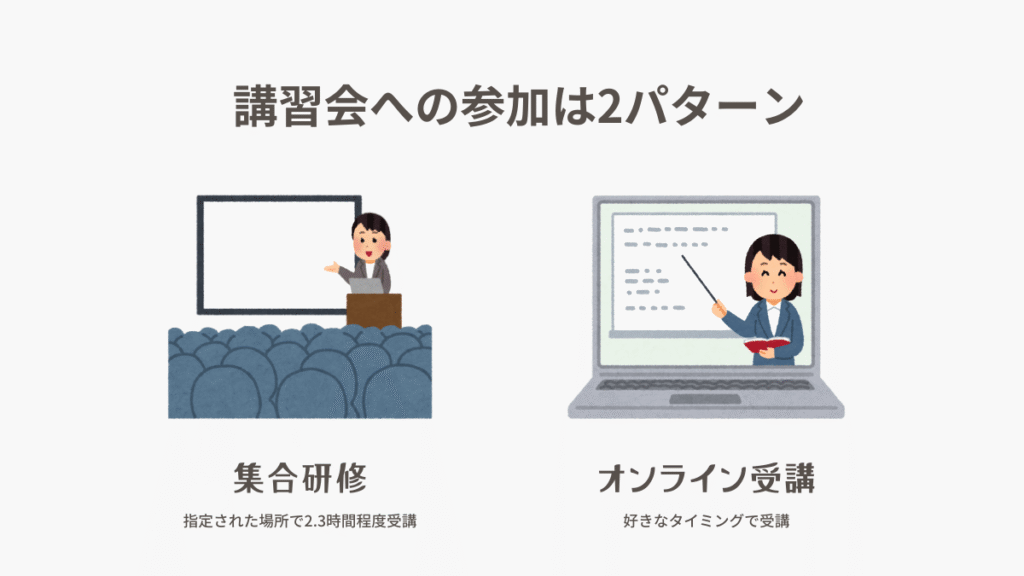

講習会の参加は2パターンあります。

集合研修は指定された会場に集まって受講するもの。日時指定があります。決まった時間に会場へ行き、テキストをもらって2.3時間の講義を受けます。

講義終了後は紙で受講証がもらえ、それを額などに入れて厨房に置いておきます。よく飲食店の壁に貼っているのを見かけると思うのですが、あれです。

オンライン受講は好きなタイミングでパソコンやスマホを使って受講するもの。自治体によっては有料の場合もあるようですが、わたしの自治体では無料で開催されます。

オンライン受講の流れとしては以下の通り。

- 自治体から案内がくる

- 申込ページから申し込む

- 動画を視聴する

- 受講証の手続きを行う

- 受講証がメールで届く

わたしの自治体では受講証は申し込みから1ヶ月以内にメールで届きます。なお受講期間は6月初旬から翌年2月末までです。

講習会の内容としては近年は4つくらいを強調されている印象ですね。正直、毎年似たような内容です。

- HACCPの実施について

- 施設基準の変更について

- 食物アレルギーの表示について

- 食品の期限表示について

上3つの内容はそれぞれ記事にしていきますので、そちらをご参考ください。

食品の期限表示については次の項目で解説します。

食品表示ラベルの準備をしよう

この項目では「食品の期限表示」について解説していきます。

本来アレルギーの知識が必要になってくるのですが、別記事で解説しますので割愛しますね。

「食品表示」とはその名の通り、食品に表示することを指します。

現在、食品表示については「食品表示法」という法律に基づき実施されています。

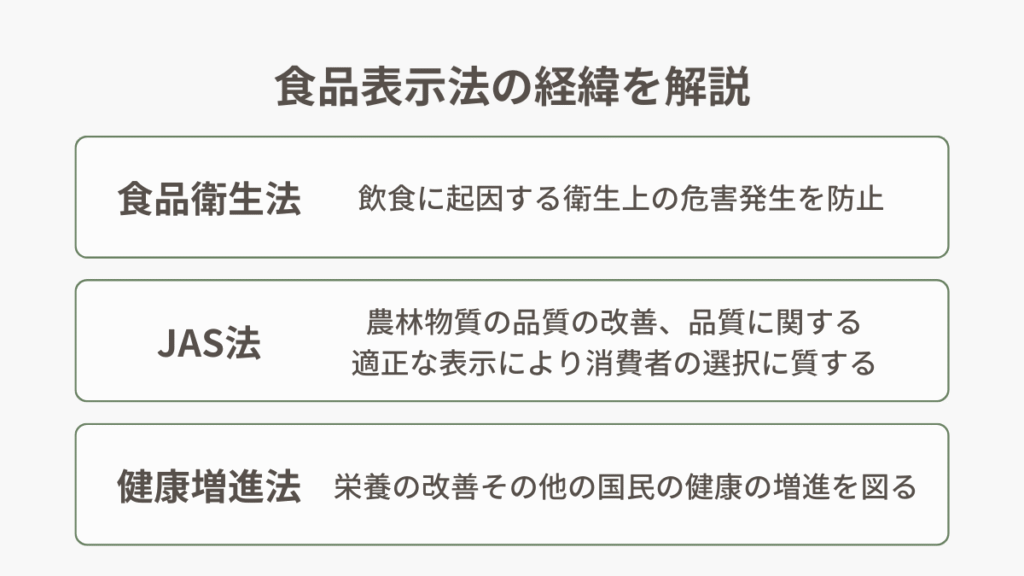

この法律。もともとは3つに分かれていました。

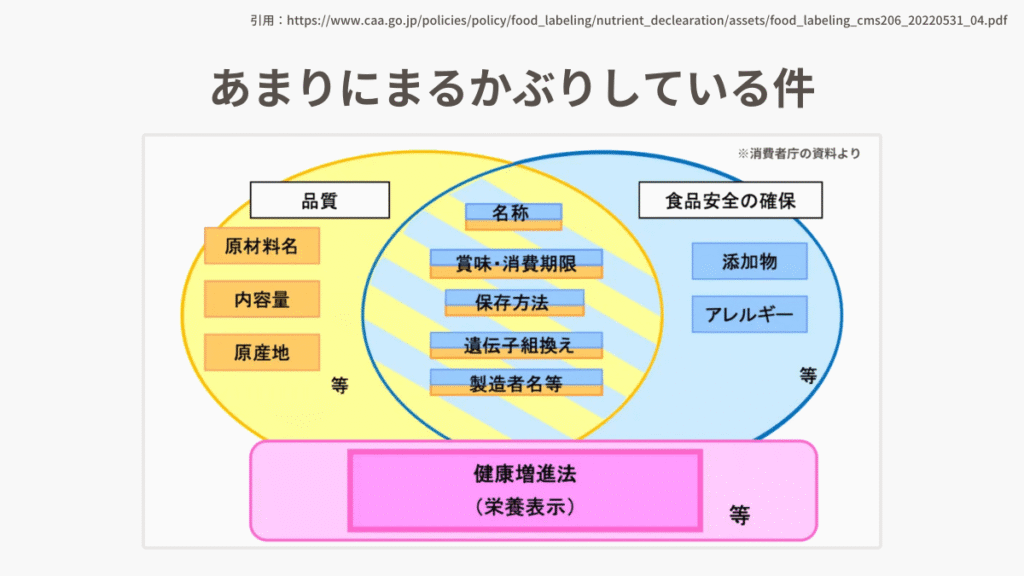

なにやらあーだこーだと書いてありますが、それを図にしたものが消費者庁の資料にありました。

こちらをみていただくとわかる通り、だいぶかぶっている項目がありますよね。健康増進法なんて全かぶり笑。

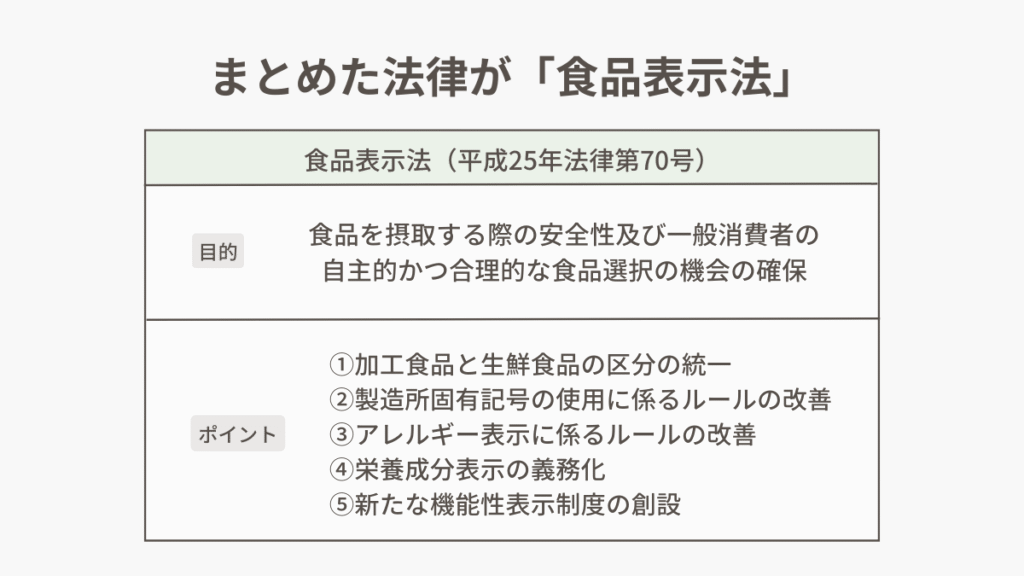

かぶってるし、わかりにくいしってことでまとめた法律が「食品表示法」。

食品表示法は平成25年に創設し、平成27年4月に施行された法律となります。

目的は「食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保」。……わかりにくいので超要約するとこんな感じ。

食品を選ぶときに安心して選ぶための決まり

新たな食品表示基準も明記されました。

- 加工食品と生鮮食品の区分の統一

- 製造助固有記号の使用に係るルールの改善

- アレルギー表示に係るルールの改善

- 栄養成分表示の義務化

- 新たな機能性表示制度の創設

今回のテーマはこの「栄養成分表示」の部分になります。ここから掘り下げていきましょう。

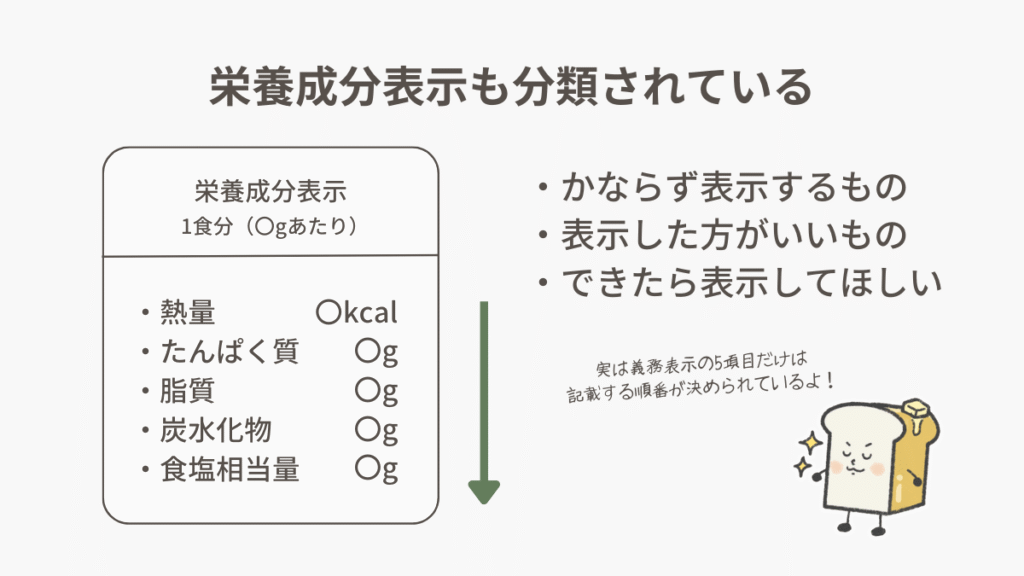

食品表示法では容器包装に入れられた加工食品には「栄養成分表示」として、5つの項目を必ず表示する必要があります。

- 熱量

- たんぱく質

- 脂質

- 炭水化物

- ナトリウム(食品相当量で表示)

表示すべき理由は2つ。

- 生命維持活動に不可欠である成分

- 日本人に多い生活習慣病に関わっている

この栄養成分をみて「上手に食品を選び、必要な栄養素を過不足なく摂取できれば健康の維持・増進を図ることに役立つ」とのことで表示が義務付けられています。

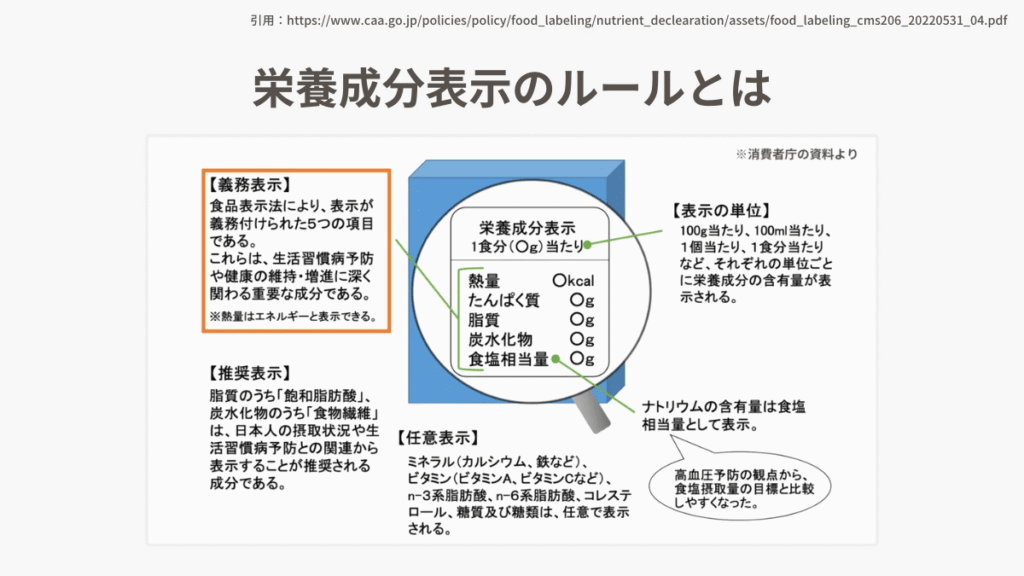

ここで栄養成分表示のルールも知っておきましょう。

こちらは消費者庁の資料からの引用です。

表示といってもすべてを事細かにというわけではなく、3つに分けられます。

- 必ず表示するもの

- 表示した方がいいもの

- できたら表示してほしいもの

また「義務表示」は5つとお伝えしましたが、この表示だけは順番が決まっています。

熱量(エネルギー)→たんぱく質→脂質→炭水化物→ナトリウムの順番。普段から購入している食品を見てみるとこれらの順で記載されているので、気になれば確認してみてください。

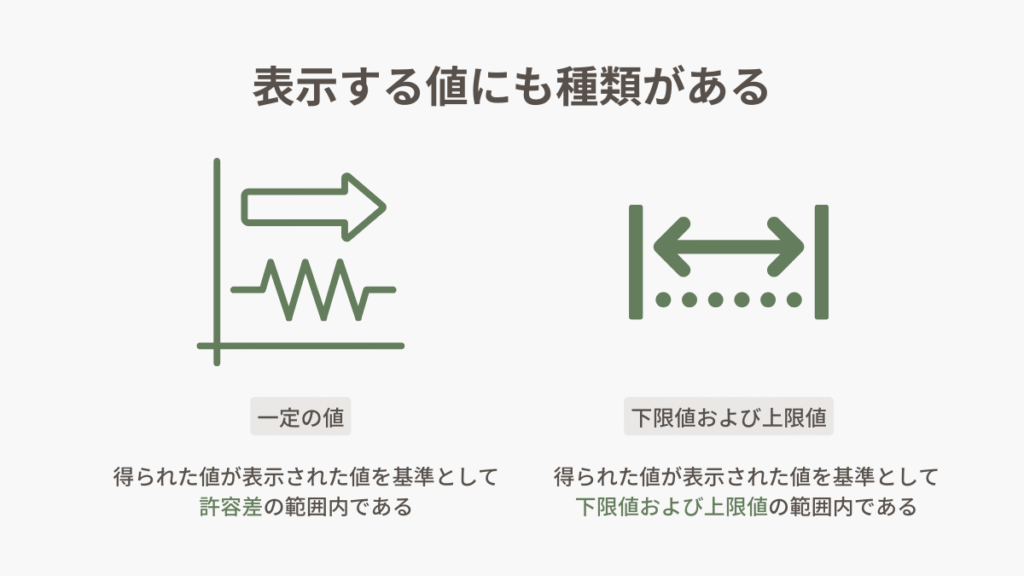

表示する値は「一定の値」または「下限値および上限値」で表示します。

どういうことかというと「食品はひとつひとつ違うから絶対コレ!とはいえないよね」みたいな感じで、ある程度の幅はもたせていいよということ。

難しく書いてありますが、物事に「確実」はありませんから、食品でも「まぁざっくりこのくらい」で出してちょうだいというわけ。もしこの表示された「一定の値」が許容差の範囲を超える可能性がある場合は、合理的な推定により得られた値として推定値と表記する必要があります。

ときどき表示で推定値と書いてあるものをみかけますが、これはそういう理由があったんですね。

この”食品表示基準で定められた方法”ってなんやねんって話ですが、食品成分表という名前で書籍として販売されているもの計算すれば問題ありません。

ここではあまり難しく考えず「栄養成分表示というものがあるんだな」くらいで考えておいてください。理由は後述します。

でね。ここまで話しているとこう思いませんか?

ねえ……これ全員やらないといけないの?(震)

全員やらないといけないの?の問いに対しての答えは”ノー”。

原則として、すべての加工食品に栄養成分表示が義務付けられています。ただし以下に該当する食品は表示を省略することができます。

いくつか例を挙げて補足しましょう。

「栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの」は例えば コーヒー豆・ハーブ・茶葉などやその抽出物、スパイスなどを指します。

「極めて短い期間で原材料やその配合割合が変更されるもの」は例えば日替わり弁当のように3日以内にレシピが変更されるものを指します。これは曜日固定などのサイクルメニューは除きます。

「販売しないもの」はサンプル品やプレゼントなど。

「食品を製造・加工した場所で販売するもの」は製造所と販売所が一緒の店舗、店内加工の場合などです。

ポイントは最後の文章。

消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者または中小企業基本法に規定する小規模企業者が販売するもの

これは小規模事業者を指します。そして「小規模事業者」は栄養成分表示は義務付けられていません。

「小規模事業者」とは”課税売上高が1000万円以下または従業員20人以下(輸入業・販売業の場合5人以下)”の事業のこと。 つまりはわたしのようなちいさなパン屋はこちらに該当しますよね。

ただし注意が必要な部分があります。

小規模事業者が製造を担当し、小規模事業者ではない事業者(例えばスーパーなど)から消費者に販売する場合。この場合は栄養成分表示が必要になります。

スーパーや百貨店の催事、道の駅などに卸す場合が上記に当てはまります。これは覚えておきましょう。

……とはいえ、お店に卸しているすべてのお店がそうしているかというとそうでもないのが実情です。

この項目でのポイントは『ちいさなパン屋は栄養成分表示の義務はありません』。これです。 ホッとしました?笑

しかし『大きなお店に卸すなら本当は必要なんだよ』というのも覚えておいてください。知っているとそうでないではだいぶ変わりますので、ここで覚えておきましょう。

具体的な食品表示について

ここからは具体的に食品表示の準備をしていきましょう。

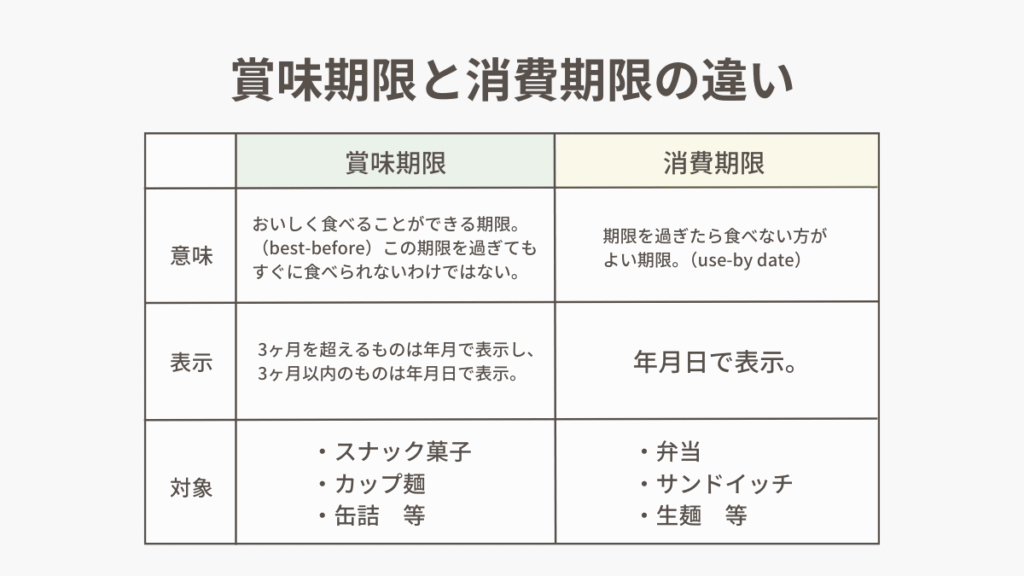

先に「賞味期限」と「消費期限」について確認しておきますね。こちらの表をご覧ください。

「おいしく食べることができる期限」と「期限を過ぎたら食べない方がよい期限」。この違いが賞味期限と消費期限の違いです。

賞味期限は多少過ぎても食べられないわけではありません。味はともかく、衛生上は問題ないのです。対して消費期限は期限を過ぎて食べると危ないもの。厳密には加熱するとかしないとかの条件もありますが、基本は期限を過ぎたら食べないでほしいものですね。

表示方法も少し違います。

賞味期限は「3ヶ月以内なら年月日、3ヶ月を超えるなら年月」。消費期限は「年月日」。

とはいえどちらも開封する前の期限なので、一度開封したらこの期限に関わらず早めに食べ切るようにしましょう。

その「年月日」が分からんのだよという話ですよね。この資料にも「事業者により考え方が異なる」と記載されていました。

そこで制定されたのが「食品期限表示の設定のためのガイドライン」です。

またごちゃごちゃした資料出してきたなオイって思いましたよね?笑

大事なところを抜粋するとこんな感じです。

- 食品の日付表示は製造年月日ではなく、消費期限または賞味期限にすること

- 本来は微生物試験などの検査に基づく設定が必要

- 範囲が多岐にわたるため客観的な判断も可能となる

- 客観的な判断とは「色」や「風味」などを指す

- パンについてはおおむね5日前後が劣化の分岐点となる

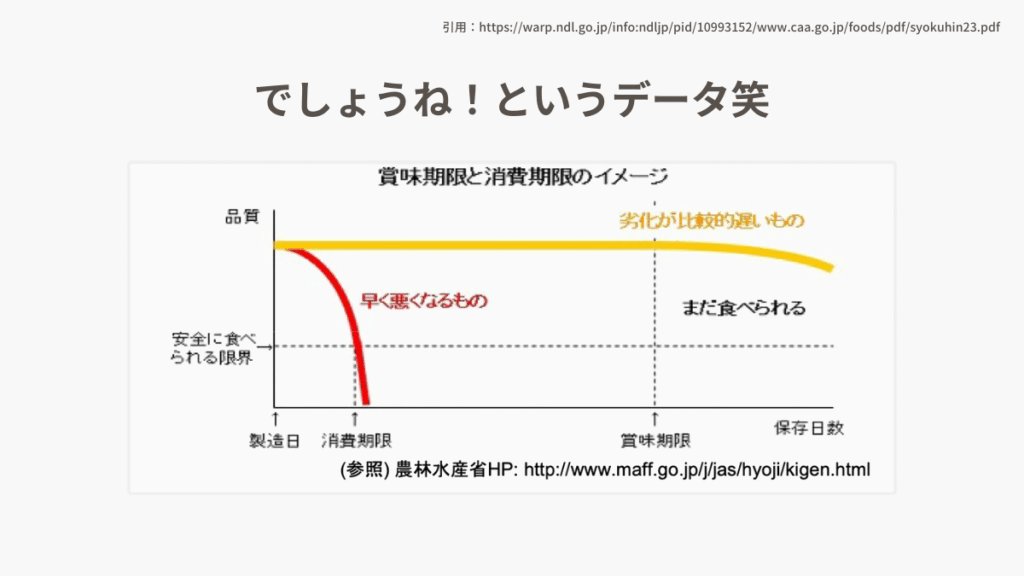

こんなグラフもありました。

要は「5日超えたら劣化するから、常識の範囲内で設定しておくれよ」ということです。そりゃそうだ。

もちろん匂いなども大事です。本能はときに有効ですから。

一応検査機関で調べたりもできます。しかし”菌はみえないから答えがない”のが現状。ですので「常識の範囲内でよろしく」となってしまうわけです。

はい!ここでようやく本題。

その食品表示ラベルのつくり方にまいりましょうか。

こちらはわたしが受講した食品衛生責任者実務講習会の資料からの抜粋となります。

- 表示は梱包を開かなくても見ることが出来る場所に記載

- 表示は読みやすく、理解しやすい用語を使う

- 名称はわかりやすいものを記載する

- 製造所は都道府県から記載する

- 製造者名または加工者名は正しく記載する

- 消費期限または賞味期限を記載する

- 保存方法を設定し、記載する

- 原材料は多いものから順に記載する

- 添加物を使っている場合は記載する

- アレルゲンについて記載する

はい、またわかりにくいー笑

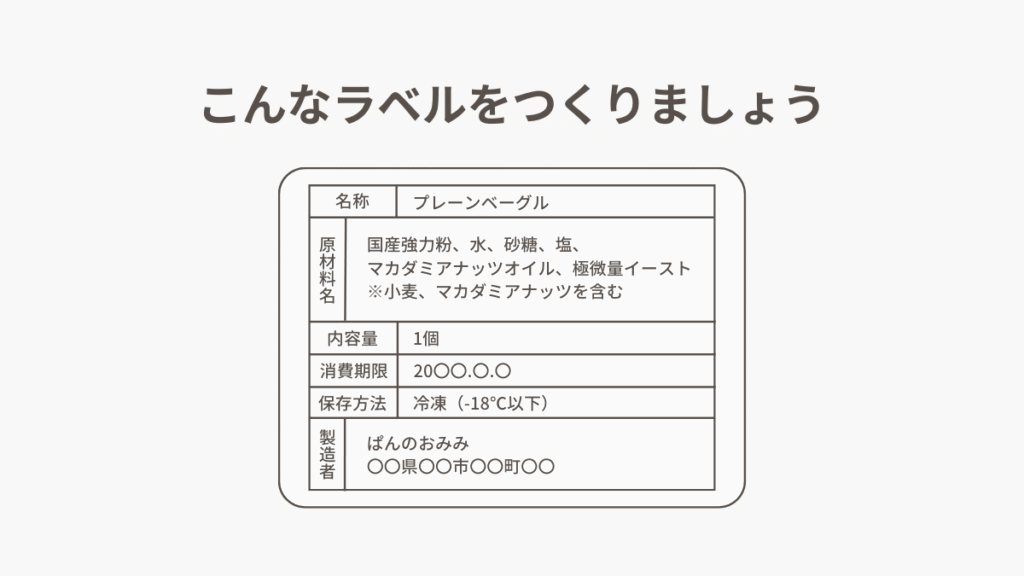

というわけで実際にイメージのラベルをつくってみました。

これをシール用紙に印刷して、1つずつ商品に貼り付けていきます。

賞味期限については先ほどお話した通り、お店単位で設定します。なのでご自身で「こうしよう」と決めて大丈夫です。

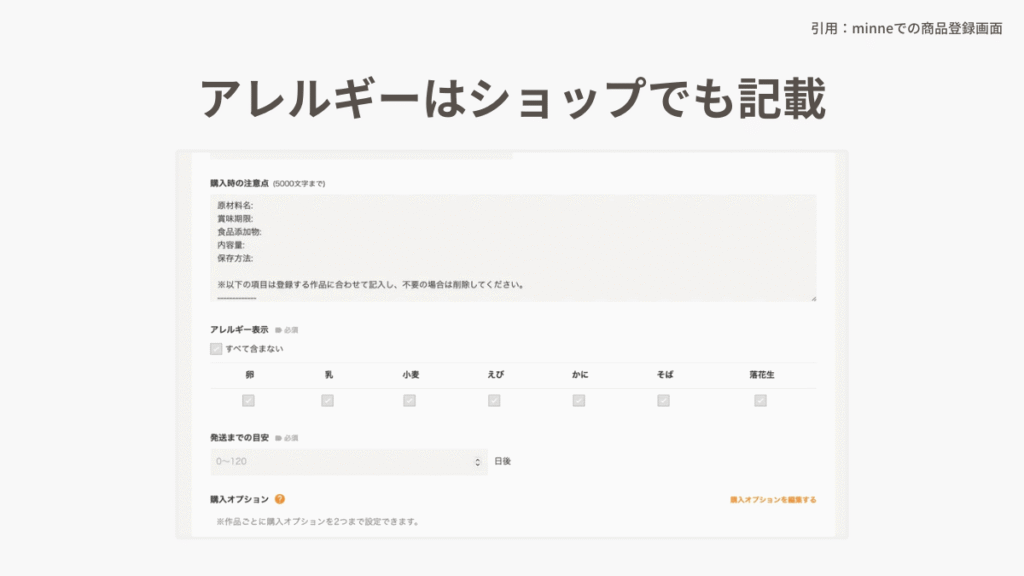

通販をされている場合、minneなんかだと「アレルギー表示」で選択する項目があったりもしますのでそちらも設定するようにしてください(下記はminneより引用)。

表示する義務があるのは「8大アレルゲン」です。小麦・卵・乳・くるみ・エビ・カニ・そば・落花生(ピーナッツ)。

アレルゲンは特に命に関わるのでしっかり表示して、お客さんから聞かれた時には説明できるようにしておきましょう。

「誰が、どこで、何を使って、何を作ったか」を表示するだけといえばそうですから。

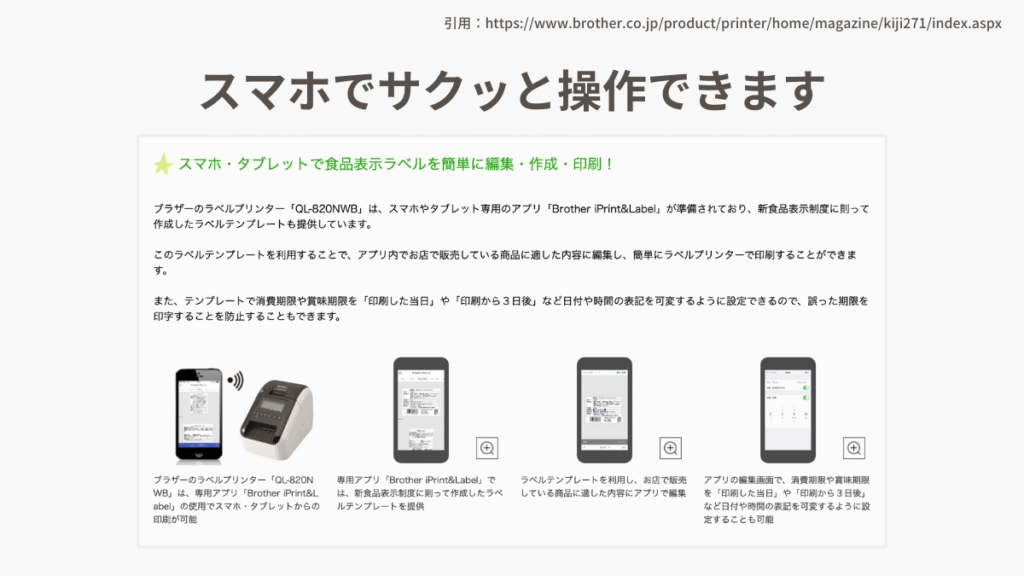

ラベルを作るのはちょっと面倒ですが、ラベルプリンターなどの力を借りれば簡単です。

わたしが使っているのがブラザーのラベルプリンター(QL-820NWBc)です。

スマホ・タブレットで操作できるアプリでラベルを作成し、印刷するだけ。感熱ラベルだから水にも強いのが特徴。

最後にあくまで参考にはなりますが、わたしの表示している内容もまとめておきますね。

- 常温で販売する場合は「翌日まで」

- 冷凍での発送の場合は「2週間から1ヶ月」

単純に賞味期限に敏感なので短めに設定。また基本的にはパンを焼いて遅くとも翌日にはパンはお渡ししています。

イベント出店の場合は当日の夜中に早起きして焼成。冷凍での発送も前日に焼いて、一晩冷凍して翌日発送出来るようにスケジュールを調整(受注生産)。

新鮮なものを食べてほしいという思いとともに、配送ミスを防ぐ目的もあります。こんな感じで自分の中で基準を決めて、食品表示のラベルを準備していきましょう。

今回のまとめ

今回のテーマは「菓子製造業許可取得後にすること②【検便/食品衛生責任者実務講習会/食品表示】」でした。

メインは食品表示でしたね。

パンは硬くなるので賞味期限は短めに設定されますが、クッキーなどのお菓子は賞味期限や消費期限の設定が難しいような気がします。

何が正解なのか分からないことが多い業界ではありますが、大切なのは”自分が欲しいと思うものを販売する”ことでしょうか。

- こんなパンが食べたい

- 冷凍も美味しいパンが食べたい

- 新鮮なうちに食べきりたい

ある程度の方針を決めたことで、メニュー構成もずいぶん楽になりました。

ぜひご自身のパンの方針を決めて、食品表示などに対応していってください。

次回は「営業許可の更新と許可施設の維持費について」です。