特定商取引法について知っておこう【パン屋が知っておくべき知識③】

今回のテーマは「パン屋が知っておくべき知識」。

前回は「電子帳簿保存法」について解説しました。

今回は「特定商取引法」です。こちらは主にオンラインショップを運営するときに関わってくる法律。オンラインショップ運営に興味がある方はしっかり覚えていってくださいね。

特定商取引法とは

特定商取引法とは「事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律」。

そもそもパン屋の場合は「食品表示法」により、製造所等の情報は記載する必要がありますが、この法律は「オンラインショップでの販売」をする場合に関係してきます。

特定商取引法の対象になる取引類型は7種類。

- 訪問販売

- 通信販売

- 電話勧誘販売

- 連鎖販売取引

- 特定継続的役務(えきむ)提供

- 業務提供誘因販売取引

- 訪問購入

詳しくは消費者庁の資料をご覧ください。

それぞれ簡単に解説していきます。

訪問販売

事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利などの販売・役務の提供を行う契約。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

時代的には以前より減っているかと思いますが、ガスなどは未だきますよね。アレです。

通信販売

事業者が各種媒体で広告し、郵便・電話等の通信手段により申し込みを受ける取引。現在はECサイトなどインターネット上での取引が主となっています。

その昔、中学生のころにダイエットゼリーを家の電話から注文して怒られたことを思い出しました。ドラマ「HERO」でも電話で注文してましたよね。懐かし!

次の「電話勧誘販売」に該当するものは除きます。

電話勧誘販売

事業者が電話で勧誘を行い、申し込みを受ける取引のこと。電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等で申し込みを行う場合も該当します。

通信販売は自分知って、検索して購入。電話勧誘販売はスタートが電話という部分に特徴があります。

最近はずいぶん減ったように思いますが、わたしのところにはよく学習系の電話がかかってきます。

一体どこで電話番号を入手してきたのか。その謎はずっと明かされないままです。

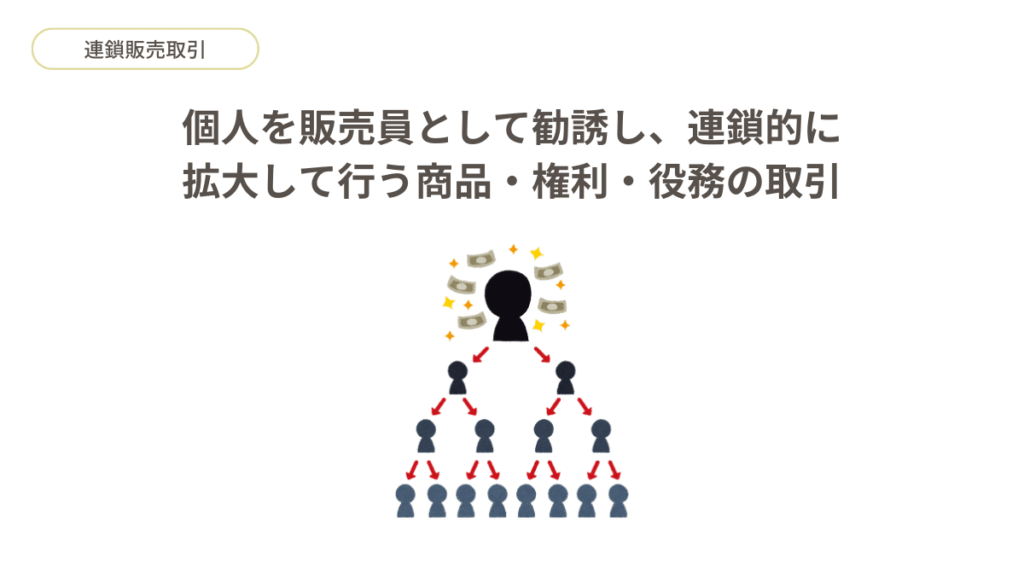

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらにその次の販売員を勧誘させる形で販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・権利・役務の取引。

こちらは化粧品や日用品などの販売でよくニュースになったりしますよね。いわゆるネズミ講的なもの。連鎖的なのが特徴です。

「本当にいいものだから!」なんて謳い文句で誘われますが、本当にいいものだとしたらそんな怪しい方法で売らんし……と冷めた感じでみてしまうのはわたしの悪いクセ笑

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引。エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾などが含まれます。

期間としては1.2ヶ月以上、価格にして5万円以上が特定継続的役務として指定されています。パソコン教室や結婚紹介所なんかも該当するようです。

業務提供誘因販売取引

「仕事を提供するので収入が得られるよ」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要だからと商品などを買わせる取引。こちらも最近ちょこちょことトラブルになったりするそうです。

ホームページ作成の在宅ワークで指定のソフトが必要になる…など。よくありますよね。

うまい話には裏があることも多い。性格的にすべてを疑ってかかる節があるので、それが仇になることもありますがこういうものは注意しないといけません。

訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。これはわかりやすいですよね。中古品狙って押しかけるというもの。

以上、7種の取引類型でした。

このうちネットショップは「通信販売」に該当します。

特定商取引法では取引類型により行政規制が設けられています。通信販売の場合は7項目。

- 広告の表示

- 誇大広告等の禁止

- 未承諾者に対する電子メール広告提供の禁止

- 特定申し込みを受ける際の表示

- 前払式通信販売の承諾等の通知

- 契約解除に伴う債務不履行の禁止

- 顧客の意に反して申し込みさせようとする行為の禁止

それぞれ解説していきます。

1.広告の表示

通信販売では商品が手に届くまで、実物を確認することができません。そのためわかりやすい内容の広告や商品ページを作る必要があります。

わかりやすい内容とは「いくらで、どう支払って、誰から、どう届くか」。

- 販売価格、送料

- 支払い方法、時期

- 引き渡しの時期

- キャンセルについて

- 事業者の氏名、住所、電話番号

パンの場合「賞味期限」も大切になりますね。ネットショップを開設する際に規約をつくりますが、そちらもこの一部となります。

2.誇大広告等の禁止

お客さんは商品が届くまではどんなものが届くかを確認できません。

話を盛ったりするのはもちろん良くないですよね。根拠のない謳い文句もよろしくありません。事実を誤認させるような誇大広告は禁止されています。

3.未承諾者に対する電子メール広告提供の禁止

メルマガや注文確認などの「必要な連絡」の際の広告は除外されていますが、メールアドレスを知ったからといってなんでも送っていいわけではありません。

例えばLINE公式アカウントなどはお客さん自身が「このお店の情報を受け取りたい」と思って登録しますよね。その場合はオッケー。

例えばママ友のクラスLINEに宣伝するとかは本当はダメな行為だったりします。まぁ内輪なので指摘しませんが、たまにいますよね。場違いなことするひと笑

広告を送る場合は事前に消費者に承諾を得なければいけないので、そのことは覚えておきましょう。

4.特定申し込みを受ける際の表示

事業者が定める様式等に基づき申込の意思表示が行われる場面において、消費者が必要な情報につき一覧性を持って確認できるようにするとともに、不当な表示が行われないよう規制しています。

1の広告の表示にも通ずるものになりますが、要は「分量、価格、代金の支払い時期」などを表示しましょうということ。

とにかくわかりやすくしましょう、というわけです。

5.前払式通信販売の承諾等の通知

商品の引き渡しなどが行われる前に前払式で代金を受け取る場合、以下の内容を記載しておく必要があります。

- 申込みの承諾の有無

- 事業者の氏名、住所、電話番号

- 商品の代金

- 取引年月日

- 商品内容とその数量

- 商品の引渡時期

これはネットショップを利用する上では欠かせないことですよね。こちらもまた商品の価格や発送時期などを明確にしておきましょうというものです。

お客さんに「受注生産となります、6日以内に発送します」をお伝えするのはこのためです。

6.契約解除に伴う債務不履行の禁止

いわゆるキャンセル規定についてです。

特約(当事者間での特別な約束)がなければ通信販売では契約のキャンセルは可能です。 すでに引き渡している場合は商品の返品や代金の返金などをする必要があります。

7.顧客の意に反して申し込みさせようとする行為の禁止

「ボタンを押すと有料の申し込みになる」みたいな紛らわしいものはやめましょう。もちろん消費者にわかりにくいようにするのもいけません。

もはやこれに関しては詐欺行為にも当たりますよね。この項目は特に厳しく規制されています。とにかく”わかりやすく”を心がけましょう。

これらの内容に違反すると罰則が生じますので、言い方や伝え方は十分注意してください。

では具体的な内容に入っていきましょう。

特商法で表記すべき内容とは

ここまでで「商品を販売するなら情報は記載しないといけない」ことがわかりました。

当たり前と言えばそうなのですが、近年は真面目に記載したことで別のトラブルが目立つようにもなってきました。そのため一部情報を非公開にできる機能なども出てきています。

先に必要な情報から解説していきます。

特商法で表記すべき内容は以下の通り。

- 販売業者、屋号

- 運営統括責任者

- 所在地

- 電話番号

- 商品代金以外の必要料金の説明

- 申込有効期限

- 不良品について

- 販売数量

- 引渡し時期

- 支払方法

- 支払期限

- 返品期限

- キャンセルについて

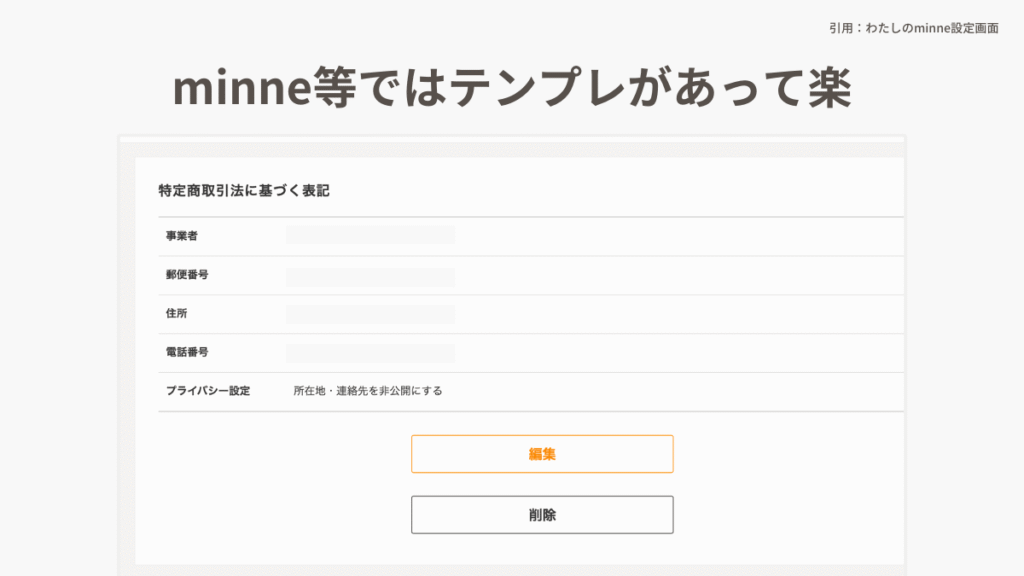

多いな! と思ったかもしれませんがすべて自分で考えるというよりも、ネットショップ作成時のテンプレを利用して自分の情報を入れていくのが一般的となります。

なおminneやCreemaのプラットホーム型のショップは、これらがすでにある程度確立した状態ですので、手間が省けます。その分、手数料なども高いのですが……。

それらのテンプレに沿って準備を進めていきましょう。

で、ここまでくるとちょっとした疑問にぶち当たります。

住所ってかならず晒さないといけないの?

実は2022年ごろまではどのネットショップにおいても住所等を公開する必要がありました。そのためお店によってはバーチャルオフィスを借りたりして、記載していたところも。

わたしはどうしていたかというとそこは諦めて公開していました。母の事業所の住所を借りることもできたのですが、なんかね。そういうところは謎の正義感で真面目にやるタイプです笑

公開したことで誰かが訪問してくることはなかったのですが、やたら勧誘の電話が来るように。

- もっとショップを宣伝しませんか?

- 福利厚生の商品としてどうですか?

- このサイトにも出品しませんか?

業務を拡大するつもりはなかったので、とにかく迷惑。そもそも電話苦手ですし。なので一時期は電話番号を別のサービスを利用して別のものにしていました。

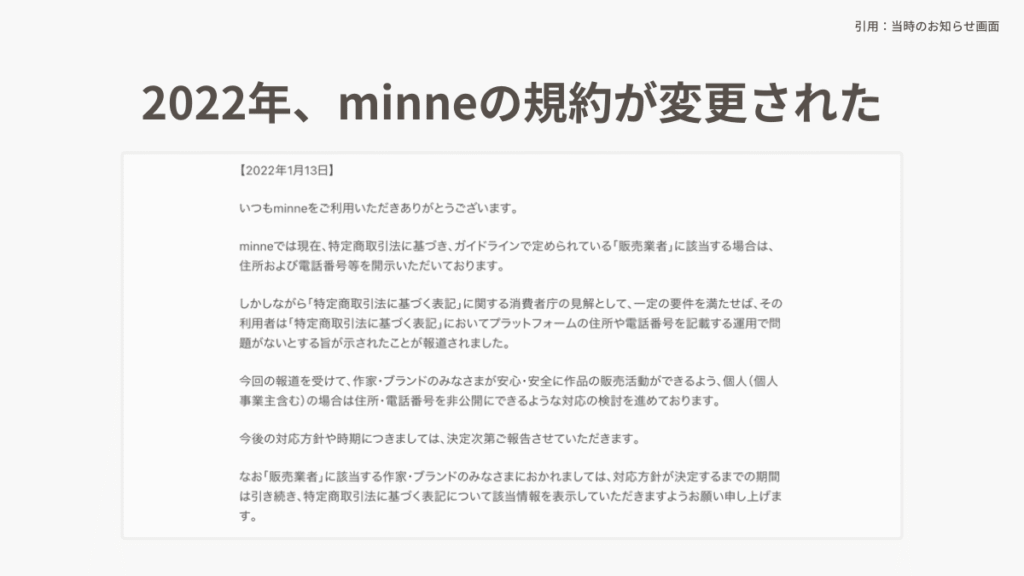

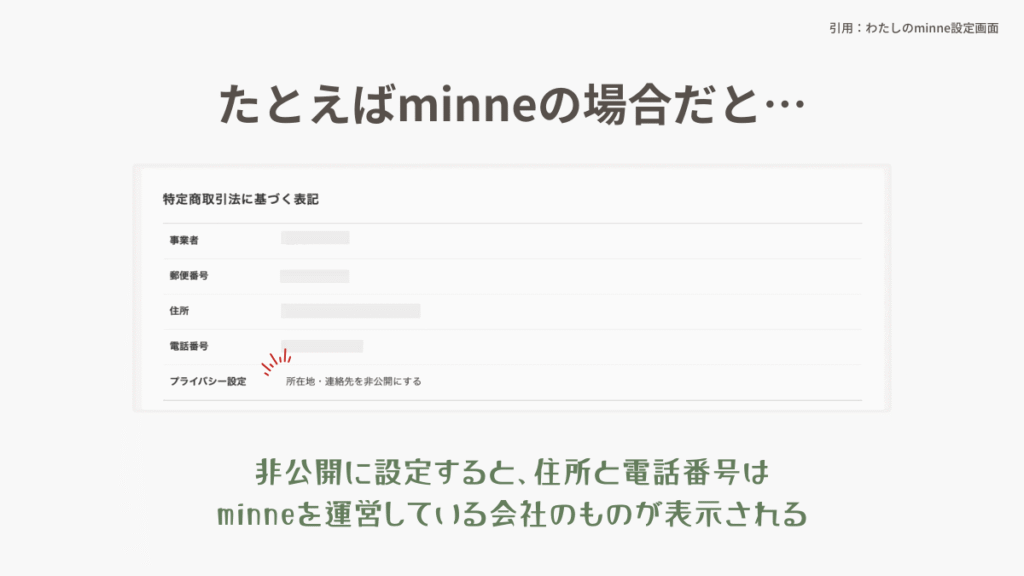

しかし2022年に入ったころ、minneで特商法についての方針が変わったのです。それがこちら。

要は「条件を満たした人は住所と電話番号の非公開機能を利用できるようになる」というもの。

この条件というのは”特定商取引法で販売業者に該当する個人(個人事業主を含む)”。つまりわたしのような個人でやっているちいさなパン屋もです。

現在は「事業者名・住所・電話番号」のうち、事業者名(氏名)は必須ですが、住所と電話番号は非公開にすることができます。

例えばminneの場合、非公開に設定すると住所と電話番号はminneを運営している「GMOペパボ株式会社」の所在地・連絡先が表示されます。

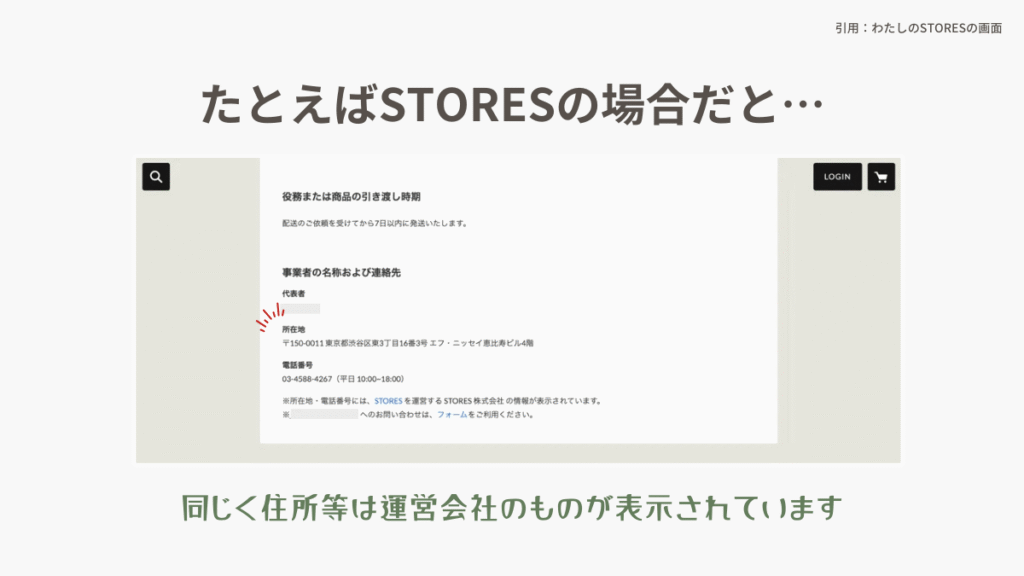

STORESでも同じように非公開機能があります。

ずいぶん勧誘の電話は来なくなったのですが、STORESではお問い合わせフォームから未だ勧誘のメールは来ます。

そこは下手に返信せず、スルーで大丈夫。同じくInstagramなどでの勧誘もスルーです。

ただし氏名は出すことになりますので、そこはご理解ください。どちらにせよ、住所等が必要になった際は速やかにお客さんに開示するようにしましょう。

ここまででネットショップにおける情報開示は理解できたかと思います。

となるとまた疑問がわいてきます。

じゃあ、商品ラベルの記載をなくしてもいい?

これはアカンです。

そもそもネットショップ上の非公開というのは個人情報保護法との兼ね合いもあります。それが商品のやり取りになると”個人間のやり取り”になりますよね。

ってことはお互いが名前も住所も電話番号も知った上で、正々堂々取引しましょうということになります。なので商品ラベルについては記載が必要です。

食品表示については別で解説していますので、そちらをご参考ください。

以上、特定商取引法に関するお話でした。

次回は「パン屋が知っておくべき知識・インボイス制度」編です。