菓子製造業許可を取得するには・準備編【菓子製造業許可/施設基準/リフォーム費用】

今回のテーマは「菓子製造業許可」。

準備編と実践編、そして実際にわたしの工房ではどのようにしているかを3本にわたり解説していきます。

この記事は「準備編」。菓子製造業許可を取得するために必要な要件をまとめています。

食品営業許可内での菓子製造業許可の位置付けについてはひとつ前の記事で解説していますので、ご参考ください。

菓子製造業許可とは

菓子製造業許可とはパンやケーキ、和菓子などの菓子類を製造し販売する事業を行うための許可。食品衛生法に基づいて保健所から許可を得ることになります。

厚生労働省が出している資料にはこのように定義されています。

パン製造業及びあん類製造業を含み、第26号(複合型そうざい製造業)及び第28号(複合型冷凍食品製造業)の営業を除く。

はい、いつも通りわかりにくい〜。

まとめると先ほどの「パンやケーキ、和菓子などの菓子類を製造販売するための許可」になりますね(それでええやん)。

2021年に食品衛生法が改正され、これまでよりも菓子製造業許可の範囲が広がりました。

大きく3つ。

- 「あん類製造業」が菓子製造業に統合

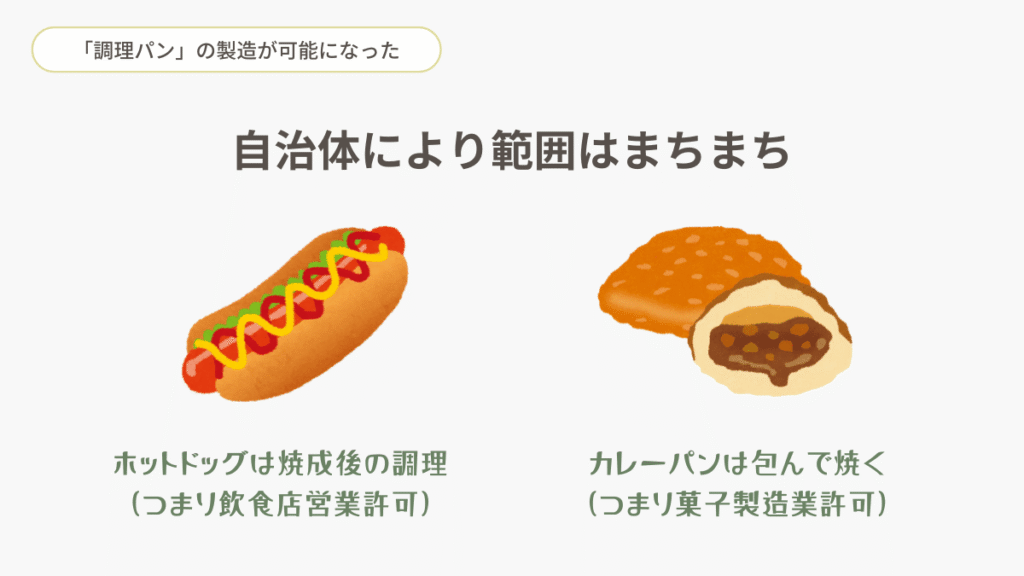

- 「調理パン」の製造が可能になった

- 飲料を添えての提供が可能になった

それぞれ解説していきます。

「あん類製造業」が菓子製造業に統合

菓子製造業と別で必要だったあん類製造業の許可が統合。これにより菓子製造業許可があれば、あんこ単体の製造販売もできるようになりました。

「調理パン」の製造が可能になった

これまで調理パンは飲食店営業許可もしくはそうざい製造業が必要でしたが、法改正によりサンドイッチ等の調理パンも製造できるようになりました。

この「調理パン」の定義がめちゃめちゃ曖昧。パン生地を焼成したあとに調理するパンを指すのですが……なにを挟むかにより「おやつ」なのか「食事」なのか変わりますよね。

自治体によりその範囲がまちまちですので、調理パンの範囲については問い合わせる方が無難です。わたしの住む自治体では「食事系はやめてね」とのことでした。

例えばハムや野菜を挟んだら完全に食事系のサンドイッチ。キーマカレーを挟んだらそれも食事系のサンドイッチ。

しかしキーマカレーをフィリングとして包んで焼くのは「調理パンではない」から菓子製造業の範囲でも問題なし。同じくウインナーも包んで焼けば範囲内、ホットドックになると食事系になるわけです(わかりづらー)。

ただ「おやつ系」はむしろかなり範囲が広がっていますよね。いわゆるフルーツサンドは食事よりもおやつ要素が強いのでオッケー。あんこをパンに挟むのも同じ理由でオッケー。

調理パンが製造可能になったのはよろこばしいのですが、自治体でずいぶん範囲の広さが変わりますので確認しておきましょう。

飲料を添えての提供が可能になった

以前は飲み物を販売する場合やイートインスペースを設けるには飲食店営業許可が必要でした。法改正により「軽食」に限り、飲食店営業許可なしで飲料を添えての提供が可能に。

ただこれも調理パン同様、食事としての提供は許可の範囲外となりますので注意しましょう。

また自家製ドリンクは飲食店営業許可が必要になりますので、あくまで「仕入れた飲み物」であることは覚えておきましょう。複雑な調理を伴わない、ドリップコーヒーなどは菓子製造業の許可で提供可能です。

以上、2021年の法改正による菓子製造業許可の変更点でした。

一旦、許可を受けた厨房で製造された菓子類を販売する許可が「菓子製造業許可」と覚えておいてください。

菓子製造業許可施設の要件

菓子製造業許可を取得するための厨房は食品衛生法に基づいて要件が定められています。また自治体によりその範囲が少しずつ異なります。

まずは大枠の要件を知り、図面完成後はかならず管轄の保健所に相談するようにしてください。

厨房の要件は大きく分けられます。

- 専用の製造場所の確保

- 構造・設備の基準

それぞれ解説していきます。

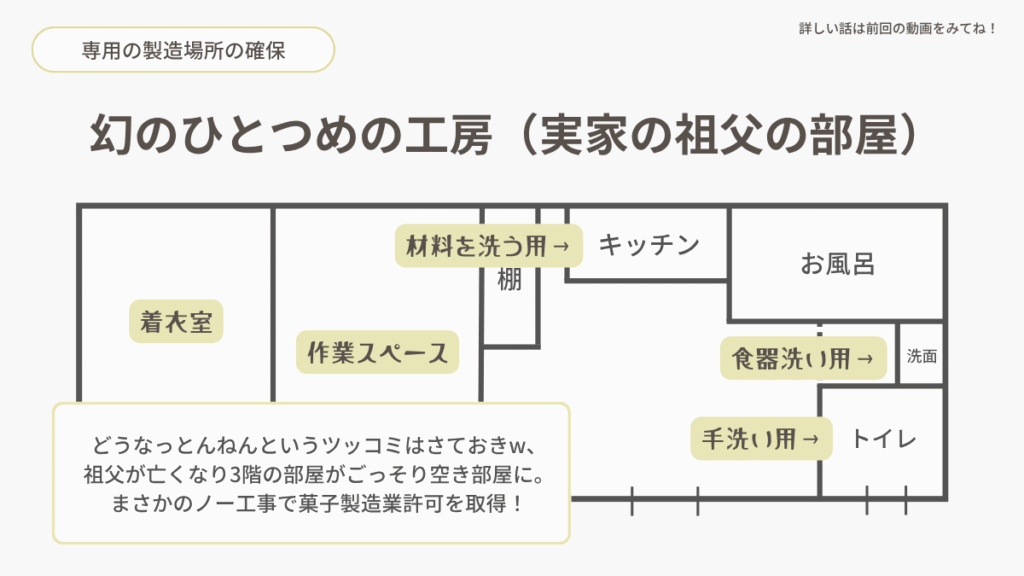

専用の製造場所の確保

2つポイントがあります。

- 住居と別の場所であること

- 作業区画を分けること

それぞれ解説していきます。

住居と別の場所であること

菓子製造業許可を取得したい厨房は自宅キッチンとは別で用意する必要があります。そしてその場所は扉等で区切られていなければなりません。

自宅でパン工房をつくりたい場合、おおよそ2つの場所が考えられます。

- 自宅にある部屋をリフォーム

- 自宅敷地内にある場所をリフォーム

わたしのひとつめのパン工房のようにはじめから水道やガスが整っている部屋はかなり珍しいと思われます(ひとつ前の記事で紹介しています)。

もともと水道やガスが通ってない部屋に新たに引くのは費用もそれなりにかかりますので、その分の出費は想定しておきましょう。

ふたつめのパン工房は自宅敷地内にあるイナバ物置を改装。いわゆる農具小屋だったため、電気・ガス・水道は通っておらず、その工程に費用も日数も相当かかりました。

どちらにも共通するのが「自宅(住居)とは別のキッチンであること」。まずはその場所をみつけることからはじまります。

この講座では”おうちパン屋”に焦点を当てています。物件を借りる場合は家賃がかかりますので、この講座で紹介する「ちいさくはたらく」はなかなか難しいです。

- 自宅にある部屋をリフォーム

- 自宅敷地内にある場所をリフォーム

先ほどお伝えしたこの2つの条件が選択肢の筆頭に上がるのではないかと思います。

奥の手としてはキッチンカーがありますが、こちらはこちらでそれなりに費用がかかります。今後解説記事をつくっていきます。

作業区画を分けること

もうひとつのポイントは「作業区画」。

菓子製造業許可特有の基準となり、わかりやすいところでいうと以下のようなものになります。

- 成形する専用の場所があること

- 焼成後の商品を置く場所があること

- 梱包する専用の場所があること

実際にわたしも施設審査のときに保健所の方に聞かれました。説明できるように準備しておきましょう。

構造・設備の基準

次は具体的に厨房で基準になっていることをまとめていきます。

許可基準の内容をそのまま読み上げるとすごい量になるので、大事な部分をピックアップしてまとめていきますね。

許可基準をガッツリ読みたい方は管轄の自治体のものを探してみてください。参考までに愛知県の許可基準のURLを載せておきます。

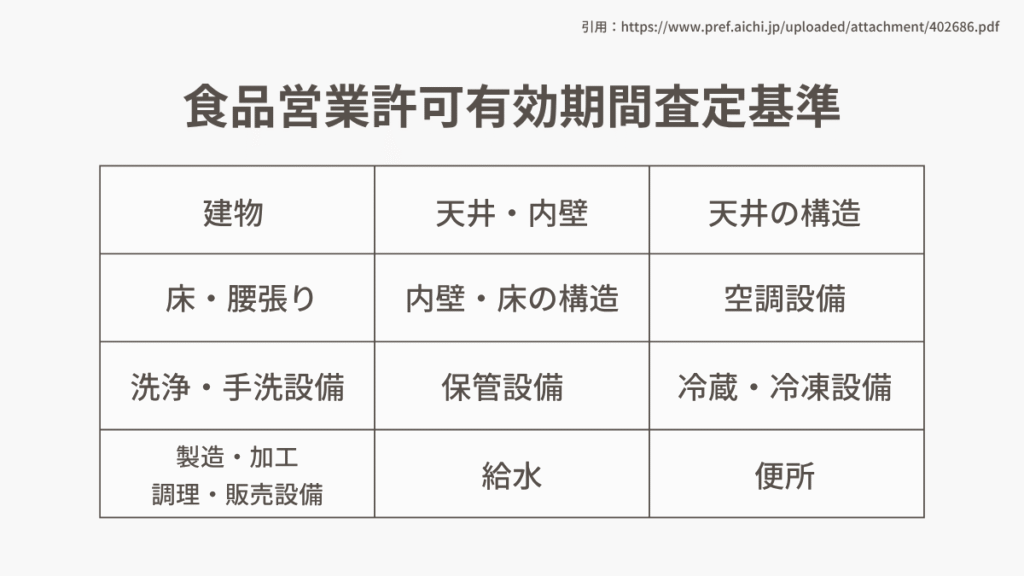

ひとつ前の記事で「食品営業許可有効期間査定基準」があるよとお伝えしました。その資料の中では査定項目として12項目の記載がありました。

おおよそこれらの項目を満たしているかがポイントになってきます。

では大事なところをかいつまんで解説していきましょう。

床

- 耐水性、不浸透性で清掃がしやすいこと

- 排水できる構造であること

壁

- 床から1mの高さまで耐水性の材質であること(腰張り)

- なるべく平らで、清掃がしやすいこと

天井

- 結露やカビが発生しにくい材質であること

- ほこりが落ちにくい構造であること

明るさ(照明)

- 作業に十分な明るさであること

換気設備

- 窓や換気扇が設置されていること

- 虫の侵入を防ぐための網戸等が設置されていること

給排水設備

- 上水道を使用すること

- 井戸水を使用する場合は検査を受けること

- シンクは原材料の洗浄用と器具の洗浄用で分けること(二層式シンク)

- 専用の手洗い設備が設置されていること

- 手洗い設備の蛇口は再汚染を防止する水栓であること

- 石鹸や消毒液が備え付けられていること

- 手拭きは使い捨てのペーパータオルが望ましい

- 逆流や漏れのないような排水ができること

保管設備

- 食材を適切な温度で保管できる設備があること

- 食材は棚など扉のある設備で保管すること

防虫、防鼠(ぼうそ)対策

- 窓、出入り口には網戸を設置すること

廃棄物容器

- ゴミ箱は蓋付きのものが望ましい

ものすごく端的にまとめると下のような感じになります。

- 床や壁は耐水性があり掃除しやすいものを

- 換気が行えて、虫の入らない構造にすること

- 水栓は3つ用意し、蛇口はひねらないものを

- 食材は棚に保管し、ゴミ箱も蓋付きにしてね

- 区切られた場所にトイレがある(手洗いの位置)

あまりにざっくりまとめましたが、要はそういうことです。

特徴的な部分でいうと、腰張りでしょうか。

腰張りというのは建築や内装における壁の仕上げ方法のこと。腰壁ともいわれます。

飲食店の厨房をみていただくとわかるのですが、ちょうど腰あたりの位置で壁が切り替えられていますよね。壁の低い部分は最も汚れやすい場所。そのため腰張りの部分は掃除しやすいよう、また汚れにくいような材質にするといいそう。

そのため「耐水性」「不浸透性」であることが望ましいのです。わたしの管轄の保健所では「防水でなくてもいい」といわれました。とにかく”汚れにくい”ことが大事だとのことです。

次の記事ではわたしの工房でどのようにしていたかを解説していますので、こちらもご参考ください。

許可申請に向けてすること

ここまでで菓子製造業許可取得に向けた施設の基準をまとめてきました。

リフォームする部屋や小屋が決まっている場合は、ここからリフォーム業者との打ち合わせに入っていきます。

流れとしてはこんな感じ。

- リフォーム業者に相談する

- 図面、見積もりを取ってみる

- 管轄の保健所に相談する

- 保健所のアドバイスを業者に伝える

- 反映したものを保健所に見せに行く

- リフォーム工事開始

リフォームする場所が決まっている場合は「なにが必要か」を業者と一緒に書き出します。

例えばわたしの工房の場合、元がイナバ物置でしたよね。見事なまでの倉庫なわけで、窓と出入り口以外はトタンのツルツルな建物でした。

ざっと必要になりそうな大きなポイントは3点。

- 土間(床)をどうするか

- 電気、ガス、水道工事

- 換気扇を設置する工事

サクッと出しましたが、なかなかの大事になりそうな予感。

土間のままにすることも一瞬よぎったのですが、やはり衛生面を考えて部屋にすることにしました。となるとさらに必要なものが出てきます。

- 床は一段上げたい(出入り口との段差)

- 断熱材を入れたい(トタン一枚は不安)

- できたらおしゃれにしたい(壁紙等)

土間ではなく、部屋にすると決めた時点でガッツリリフォームになるんですね。しかも部屋が出来て、ようやく菓子製造業の施設基準の内容を取り入れられるので先はまだまだ長い。

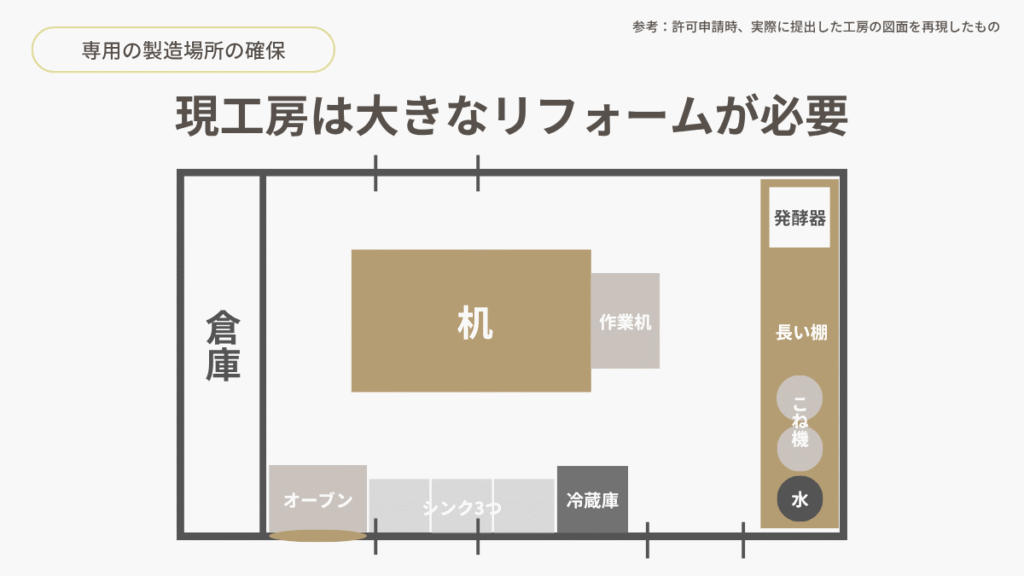

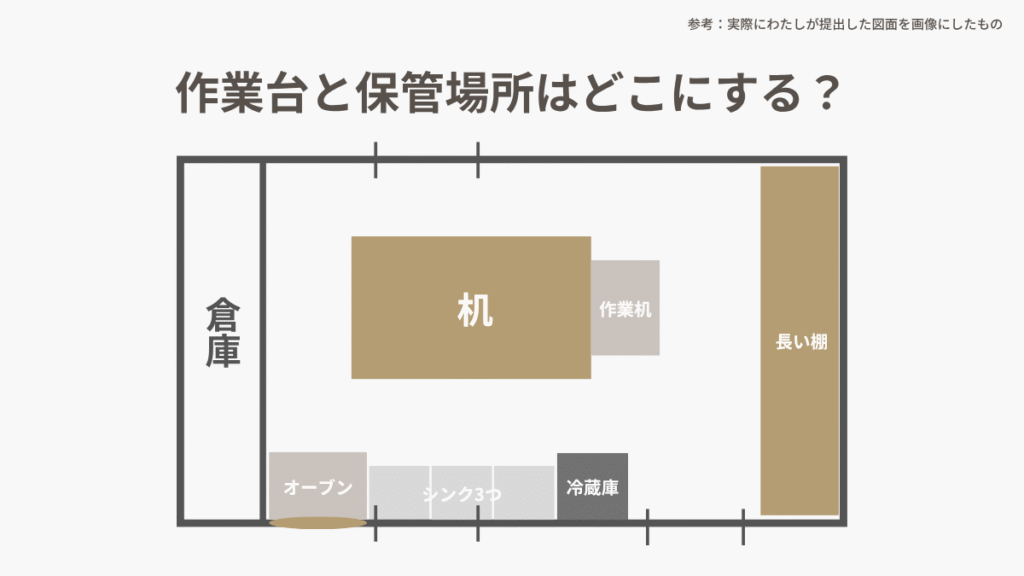

まずは最初の図面(部屋にする段階)が出来たタイミングで保健所に図面を持って相談にいきました。そのときの図面があったので、データにしてみました。

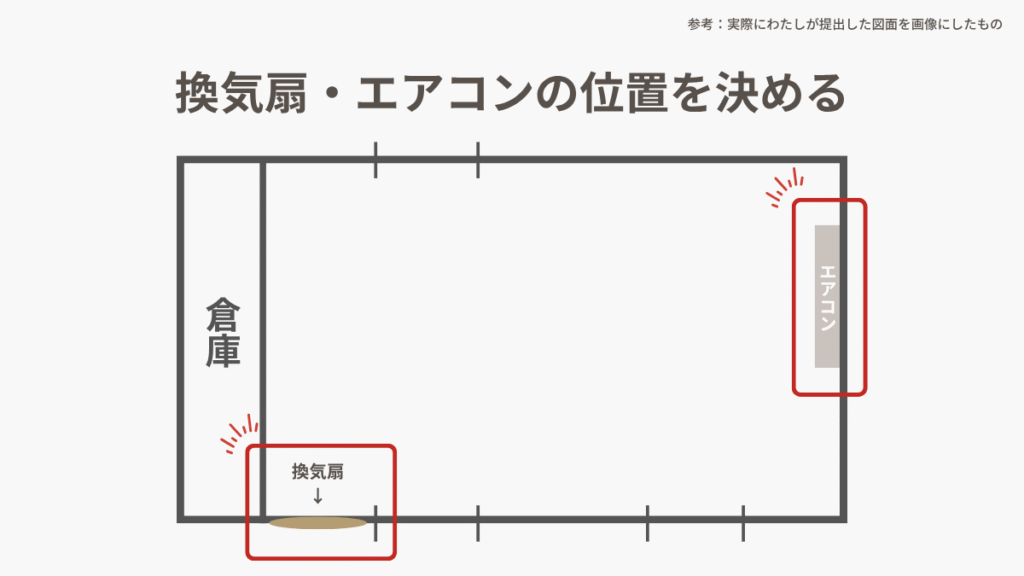

この四角い部屋をどうするかを決めていきます。出入り口や窓の位置はすでに決まっていますよね。それらを考慮しつつ換気扇、エアコンの位置を考えます。

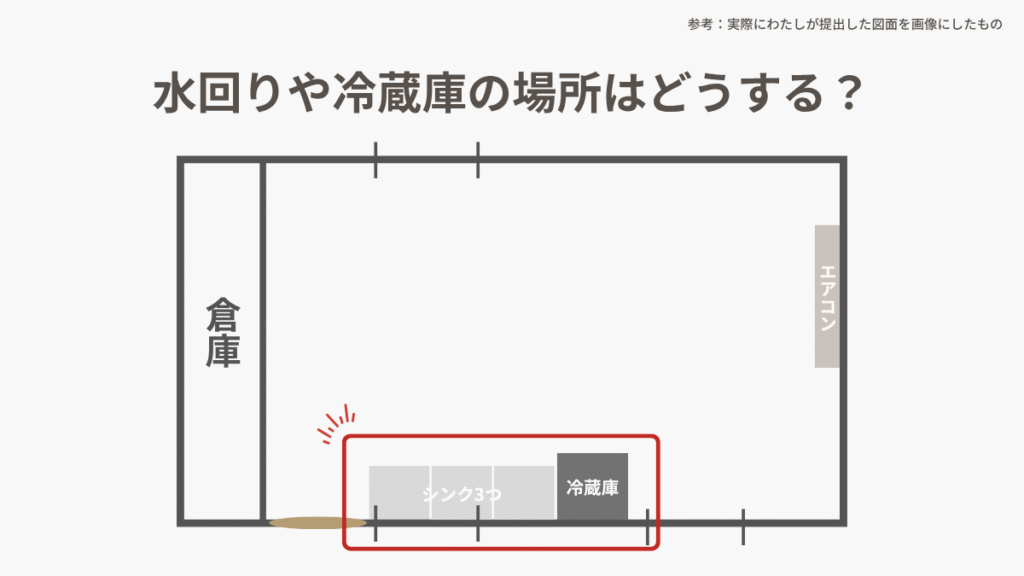

次に水回り。シンク3つをどう配置するか。そして冷蔵庫はどこにおくか。

作業台と製品の保管場所はどのようにするか。

一旦相談した内容を持ち帰り、業者さんと内容をすり合わせます。

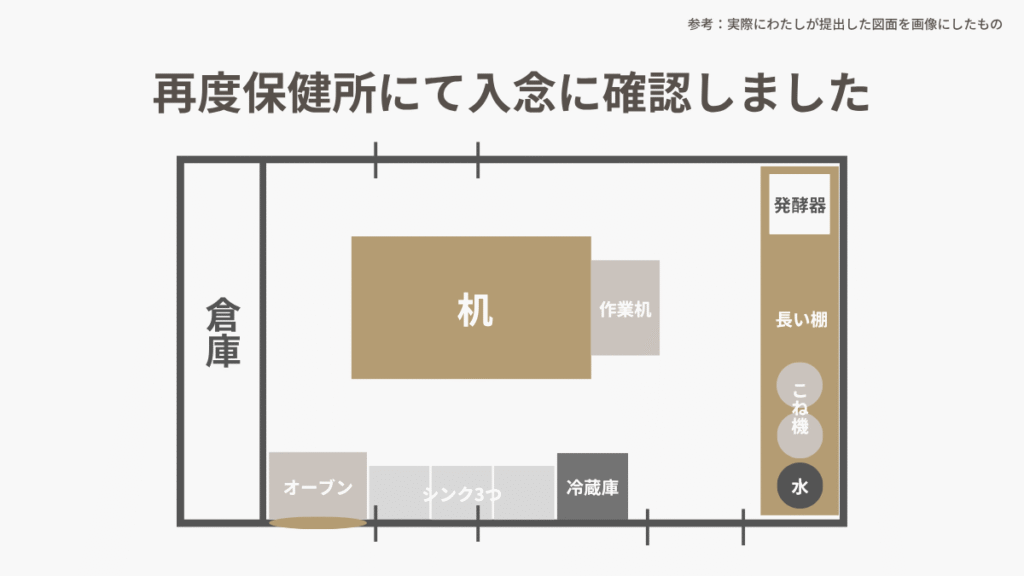

考慮すべきものが配置された新しい図面を持って、ふたたび保健所へ訪問。

修正後の図面をみてもらい「これを守って工事して問題はないか」を入念に確認しました。こうしてでき上がったのがこちらの図面です。

ちなみにイナバ物置には車を入れられるようにシャッターがついていました。この部分を店舗の会計スペースにすることもできたのですが、わたしは製造のみを考えていたので壁にしてシャッター部分を利用した物置に。結果的にはこれでよかったと思います。

もし店舗の入り口にする場合はシャッターだと虫が入る可能性があります。「壁をつくってください」といわれるかもしれませんので、その場合は業者にその旨を伝えましょう。

準備が整ったらいよいよリフォーム工事!

ここから自分にできることはほとんどありません。あとは見守るのみ。

工事期間は1ヶ月でした。そういえば工房の机は職人さんの手づくり。当時5歳の息子と一緒に色を塗った記憶があります。懐かしいですね。

リフォームが終了したら、必要な器具は揃えて”すぐ焼ける体制”にしておきましょう。

このあと必要書類を揃えて、保健所に申請となります。申請の流れは別の記事で解説していきます。

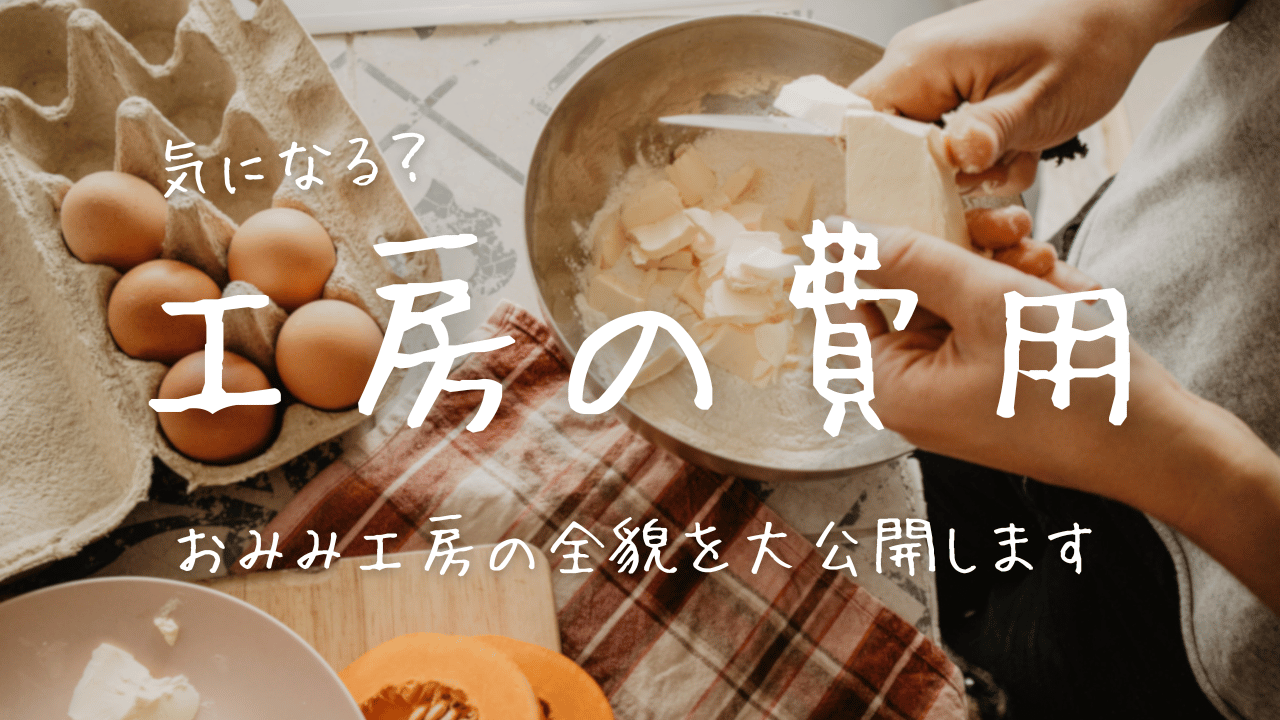

菓子製造業許可取得までの費用

こうやってまとめていると鬼門は「厨房をつくる場所」と「費用」だとわかりますね。

最後にわたしのパン工房にかかった費用をお伝えしましょう。

- 電気工事:約40万

- 水道、ガス工事:約20万

- 内容(床、腰壁、クロスなど):約85万

- オーブンなどの器具:約20万 ※買い足し分

- エアコン:約15万(200V)

ざっと200万ちょっとというところでしょうか。

工房取得費用はもともとあった場所のため、0円。

実は発酵器はすでに2台持っておりましたので、1台買い足したのみ。食材・器具保管用の長い棚は母が家をつくる際にオーダーしたものがハマらなかったため、譲り受けました(棚の価格としては10万ほどかかったそうなのでその分浮いた)。

冷蔵庫は実家で使っていなかったものを譲り受け、作業机はオーブンを置く棚を業者さんが高さを間違えたため買い直し(業者負担)。机は先ほどお伝えした通り、職人さんの手づくり。

……そう思うとまわりに支えられてできたパン工房ですね。いかに自分の環境が恵まれているかをこうして記事にしていて改めて思いました。感謝感謝。

これにて「菓子製造業許可申請の準備」は終了。

次は申請を……といきたかったのですが、その前にわたしの工房ではどのようになっているかを画像付きで解説していきます。実例があるとわかりやすいでしょう?

許可申請時から模様替えもしておりますので、その様子もお伝えします。