今回は久しぶりのQ&A回。なんと前回は2023年だそうですw

もはやはじめてと同じですね。

少し前に質問箱を設置しました。

そちらにいただい質問や、Instagramでいただいた質問を10個ほどお答えしていきます。

みなさま、現実的な質問ありがとうございます。あくまでわたしの例にはなりますが、ご参考くださいませ。

今後もある程度貯まったら記事にしますので質問箱、活用してくださいね。

ネットショップはじめるならどれから?

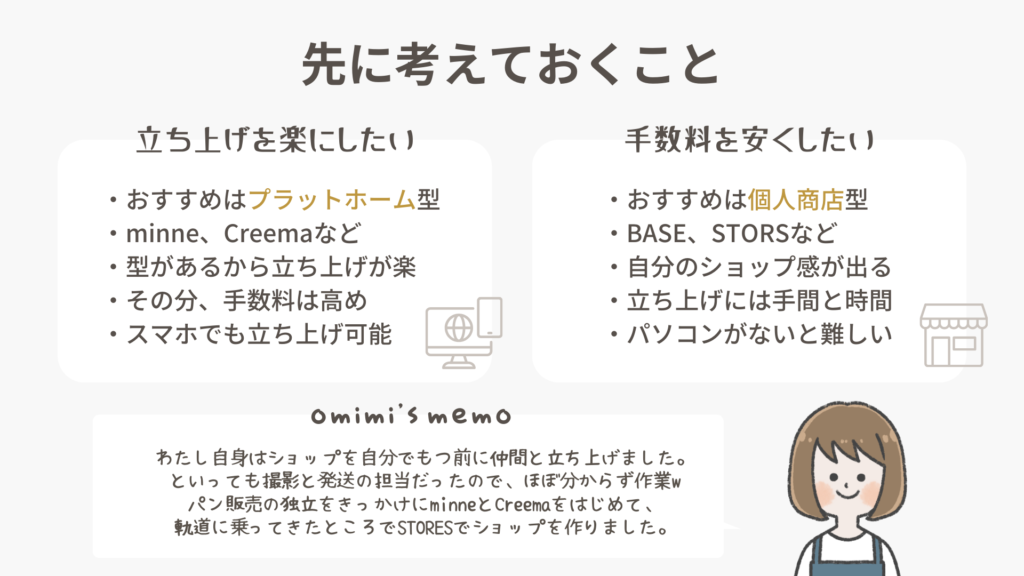

ネットショップをはじめる前にいくつか考えておくことがあります。

- ショップの立ち上げを楽にしたい

- 手数料をなるべく安くしたい

スマホでサクッとはじめるならプラットホーム型、雰囲気重視や手数料を安くしたいなら個人商店型。

具体的にはプラットホーム型はminne、Creema。個人商店型はBASE、STORESなど。

これがまた絶妙に一長一短でしてね。

プラットホーム型は型があるから立ち上げは楽。人の目にも触れやすいから個人商店型より売れやすい。その分、広告宣伝料と思って手数料はお高めになる。minneもCreemaも飲食の販売だと10%を超えます。

対して個人商店型は自分のショップを持つイメージ。ということは立ち上げに多少手間と時間がかかります。

またパソコンでないとできない作業もあります。自分で作業する分手数料は下がるし、サイトの自由度も違います。

本当に一長一短だね…

わたし自身は自分でショップを持つ前にイベント主催をしていた仲間とショップを立ち上げています。といってもわたしは撮影や発送の担当。おんぶに抱っこでスタートしたため、ほとんどわからずに作業をしておりました。

パンは独立させた方がいいのでは?ということで、まず手始めにスマホでminneとCreemaを開設。ある程度軌道に乗ってきたタイミングでちょうどパソコンを購入したのでSTORESを開設。

個人的にはこの流れで良かったなと思います。

ただ…いくらスマホで作業できるといっても、いきなり顔もわからないやり取りをするって怖いですよね。

そんな方は練習として不用品等をメルカリで販売してみることをオススメします。

キャッシュレス決済もどれがいいですか?と聞かれますが、これまでクレジットカードなどを使ったことがある人とまったく使ったことがない人への声かけは変わります。

同じくネットショップも使ったことがないと雰囲気すらわかりません。そのあたりの塩梅は個人で変わりますので、客観的に判断してみてください。

一旦お答えとしては「スマホでminneからいかがですか?」ですかね。とりあえずネットショップでパンを購入したことがない方はまず一度購入してみましょう。

複数のサイト運営の在庫管理のコツは?

お次は「在庫管理」についての質問。

現在わたしは3つのサイトを運営しています。はたから見たらめちゃめちゃ忙しそうに見えますよね。

実はそんなことはありません。というのも将来的にコンテンツ配信をメインにしたい身。

そちらにも時間を割かないと作業ができないのです。

当初はショップをはじめてすぐは注文が入ったら補充。完売したらすぐ補充をしていました。そうなると当たり前ですが、エンドレス。休みなく焼き続けることになり疲労困憊でした。

そこで考えたのが「各サイト、3セットずつの在庫にする」。完売したらタイミングを見計らって補充をする形に。

ただそれもありがたいことに忙しくなり、最近は「在庫は3セットずつ、補充は日曜」に固定。

ショップでは配送までの目安の日数をお伝えしています。

個人的に1週間以上お待たせするのは嫌なタイプ。平均3-4日での発送を心がけていますが、これを続けるにはある程度の在庫を調整しないと難しかった。

毎週月曜に期間限定メニューを変更します。日曜はしっかり在庫を補充し、週末のお買い物は楽しんでいただく形にしています。

あと体感ですが、本当に欲しい!というメニューがある方は公式LINEに登録してくれています。そういう方は月に2回の定期販売などでも注文してくださるので、少しずつそんな感じでお客さんの流れを自分の近くに持ってくるのはひとつの作戦にもなります。

ということでお答えとしてはこんな感じです。

- 在庫は毎週日曜に3セットを上限に設定

- 様子を見て補充はするが、原則そのまま

- 公式LINEに移行してもらうのが最終目標

梱包ってどんな感じにしてる?

次は「梱包」についての質問。

これ、お金のかけどころをどこにするかがポイントになります。

イベント出店をしているときはメニューによって梱包を変えることもありました。

ただ一周回って思ったのは「梱包より…味じゃね?」ってことw

また「雰囲気より…買いやすさじゃね?」ってこと。

イベントでながーい行列があるお店は売れてる雰囲気ありますよね。でもお客さんの立場に立ったら待ち時間が長いわけです。

自分ならサクサク回りたいし、狙っているものを確実にゲットしたい。

なので基本は「パン袋+ラベルシール」のシンプル梱包にしています。

もちろんサイズはいくつか用意しています。エピとかちょっと長いものは長めの袋。ミニ食ぱんも少し大きめの袋。スコーンは以前は違う袋にしていたのですが、最近はパン袋に統一しています。

おそらくインフレが続くご時世です。できるならなるべく価格は変えずに提供したい。

そのためにはどこかをキュッとする必要がある。ならそこは消耗品かな?ということで消耗品はなるべく簡素に回すことを心がけています。

同じく配送用の箱もド定番のダンボール。そこにスタンプを押すだけでも十分かわいい。

というわけでわたしの場合は「梱包はなるべく簡素」がお答えになります。

新しいメニュー、どうやって考えてる?

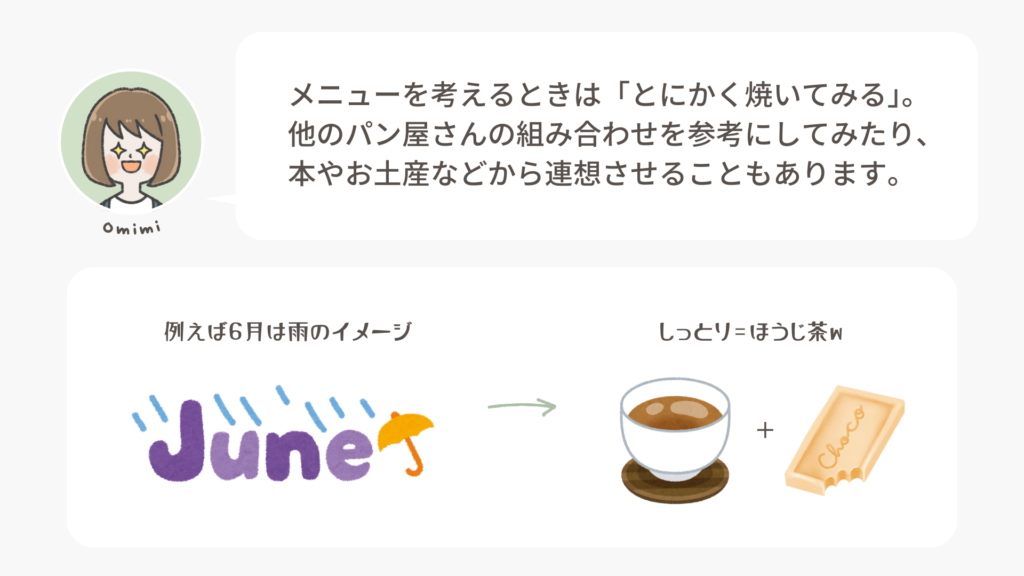

次は新しいメニューの考案です。

これはね…「いいなと思ったら焼いてみる」です。

あとは巷のパン屋さんに行ったりしてこの組み合わせいいかもなーと思ったら焼いてみる、みたいな。

新しい組み合わせを自分で考えるというよりは、本とかから「なるほどね」というアイデアをもらってそこからアレンジしていく感じでしょうか。

季節感やその季節の色から連想したりもします。

例えば6月は雨のイメージ。なんとなくしっとりしている気がします。

「しっとり→ほうじ茶」がなぜか思い浮かんだので、ほうじ茶を入れたパンを焼いてみたりもしました。

単なるほうじ茶だけじゃおもんないなと思ってホワイトチョコを組み合わせたり、あんこを組み合わせたり。

完全に気分で焼いているから自分のメニューを覚えていないのはどうかと思いますが、きっと買う側も覚えていないはず。毎回新鮮で逆にいいんじゃないかしら?なんてポジティブに捉えています。

これ、参考になってるのかなw

0→1は大変。1→100は少し楽。

だとしたら無理せずわたしは1→100を選びます。

そんな感じで肩の力を抜くと不意に思いつくこともありますので、のんびり構えながらいろんなお店を巡ったり、本を読んでみてください。

というわけでお答えは「思いついたら焼いてみる」でした。

冷凍庫はどんなものを使ってますか?

こちらの質問はネットショップ関連ですね。

冷凍での配送をはじめたい方からでしょうか。

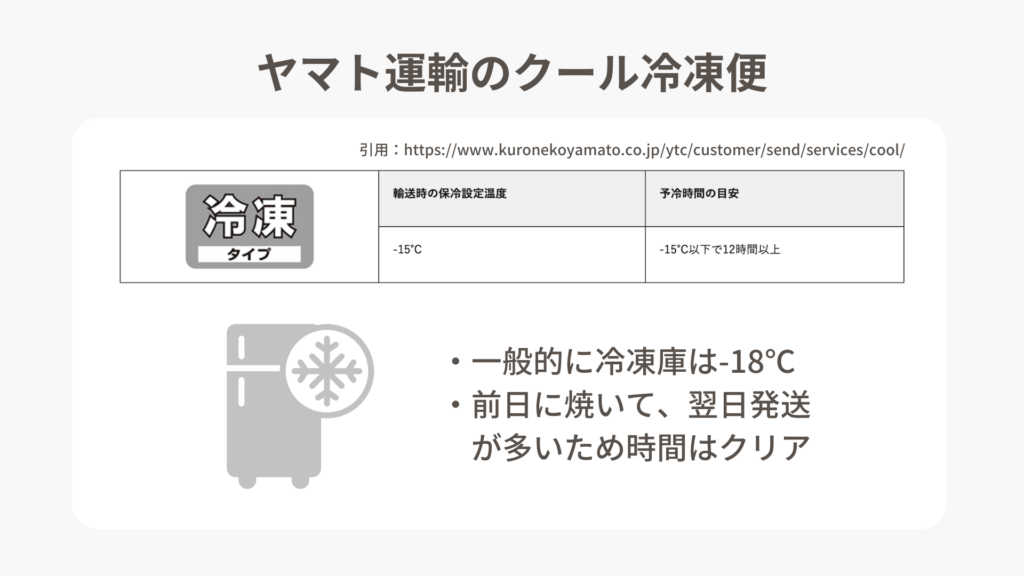

先に結論をお伝えすると「冷凍機能のみの冷凍庫を使っている」です。つまり業務用ではありません。6段ほどある冷凍庫を購入し、急速冷凍で最低12時間の冷却後に発送しています。

この時間はヤマトのクール冷凍便の基準を参考にしています。

基準とは「-15℃以下で12時間以上の冷凍をした状態で発送してください」というもの。一般的に冷凍庫は-18℃になりますので、温度に関しては普通に使っていれば問題ありません。

12時間というのも、現実的に考えると朝焼いて夜発送するより、前日焼いて、翌日発送が一般的ですので問題ないかと思います。

また以前、ネットショップをはじめる際に自治体の保健所に「冷凍でパンを配送したいのですが」という問い合わせをしました。

答えは「できますよ」。”何か特段必要なものはなく、しっかり配送業者の規定に則って冷凍便として発送するならいいよ”ということでした。

こちら自治体により回答が異なると思いますので、冷凍での配送販売を検討されている場合は一度問い合わせてみてください。

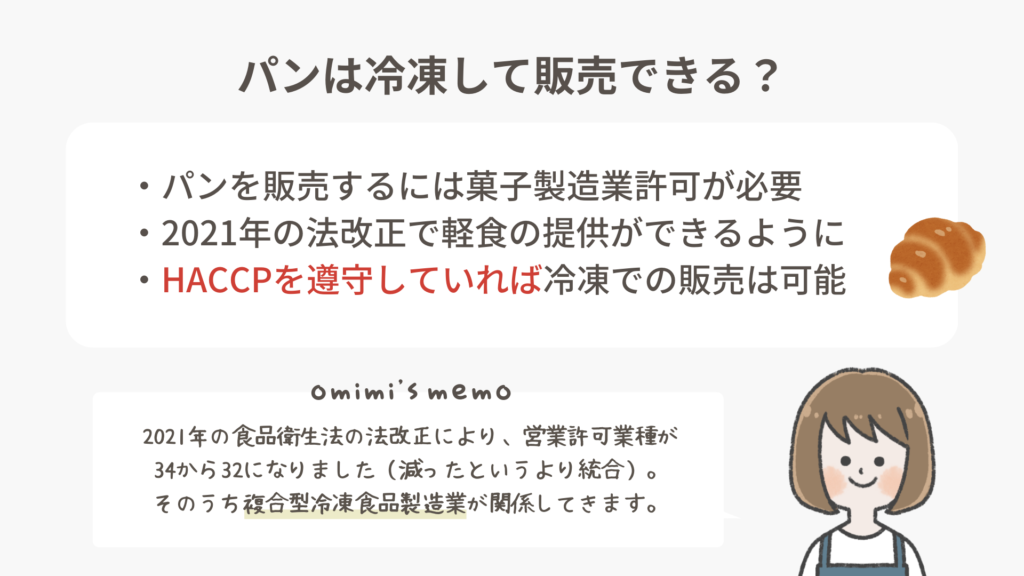

となると「そもそも冷凍販売ってできるの?」という話も合わせて気になってくると思うのですが、そちらに関しては以前記事にまとめています。

ざっとまとめるとこんな感じ。

最後のところがポイントですかね。

2021年の食品衛生法の法改正により、営業許可業種が34から32になりました。

これ、減ったというよりは「まとめた」感じ。

その中に”複合型冷凍食品製造業”というものが新設。

「HACCPに基づく衛生管理の実施を前提として遵守すれば、菓子製造業許可の範囲内でも追加の許可なく冷凍での販売も可能」なんです。

ひとつご注意いただきたいのは”2021年の法改正後に営業許可を更新している工房に限る”点。

菓子製造業許可は5年から6年の間隔で更新となります。

2025年現在だと2017年前後に工房をつくっている場合はまだ法改正前の許可となりますので、グレーゾーンかと思われます。

こんな感じで自治体により対応が異なりますので、冷凍庫に関しても一度問い合わせてみることをおすすめします。

一旦のお答えは「冷凍機能だけの冷凍庫を使っている」でした。

パン作りしてるときに音楽聴いてる?

お次は息抜き系の質問ですね。

パンを焼いているときですか。

わたしね、YouTubeをバックグラウンド再生しています。

YouTubeを観ちゃうと手が止まってしまうので、音声だけでも楽しめるコンテンツのものを中心にひたすら流し続けている感じです。

よく観ているのはPIVOTさんですね。あとはReHacQさん。要はビジネス系です。

割と情報を得るのが遅いタイプというかゴーイングマイウェイタイプでアナログなのでこういったビジネス系のトレンドをいち早く教えてくれるようなチャンネルを中心に観るようにしています。

ちなみにテレビなどで観る場合だとRyucrewさんやさくらんさんなどCAさんの動画を観ることが多いです(夜はもっぱらABEMAで麻雀観てますが)。

というわけでこの質問の回答は「ビジネス系のYouTubeを聴いている」でした。

原価計算はどうやっていますか?

次は原価計算の質問。

原価計算は通常の注文であれば週1程度まとめて行っています。定期販売などイレギュラーのときはその都度。

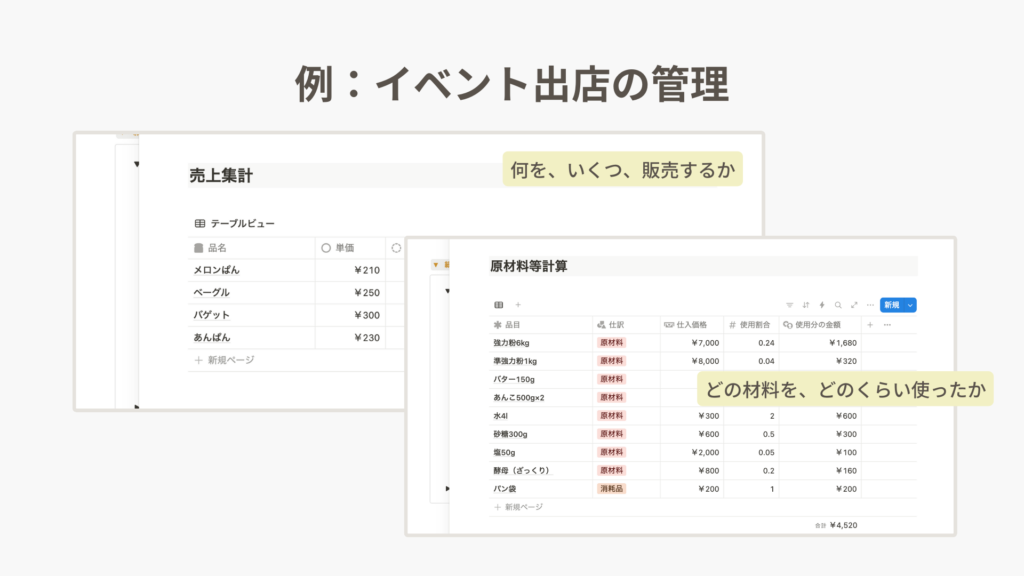

先日リリースしたNotionのお金の管理テンプレに実はそんな機能を配置しております。

「販売管理」というボタンを押すとその日の販売管理ができるページが作成されます。

店舗営業、イベント出店、納品等でお使いいただけます。「売上管理」「原価計算」の表を作ってある感じですね。

例えばイベント出店をするとしましょう。この場合、先に”どのくらい販売するか”を決めますよね。

なのでここに売上管理として”何を、いくつ、販売するか”の数字を入れます。出店終了後に集計するなら販売した個数をまとめておきます。

次に「原価計算」ではその売った個数(または売る予定の個数)からどの材料を、どのくらい使ったかを入れておきます。

25kgの強力粉のうち、販売で5kg使ったとしたら割合としては0.2(20%)ですよね。

強力粉が7000円だとしたら、使った強力粉は1400円分となります。

基本は完売する気持ちで焼くと思いますし、わたしの場合は受注生産でもあるので割と管理しやすいタイプかなと思います。

こちら、ご自身でGoogleスプレッドシートなどでも作ることができます。が、日にちごとの管理は意外と難しいと思うのでそんなときこそこの”お金の管理キット”が役に立つのかな?なんて思ったり。

なんだか宣伝みたいになってしまいましたが、こちら絶賛販売中ですので、よろしければnoteに飛んでみてください。

ホームページの作り方はいつ配信?

こちらは以前「noteをHPみたいに使う方法を配信します」とお伝えしたものかなと思います。

すみません、かなり滞っております。

というのも、noteの場合ご自身ですべて作業していただくことになります。その点Notionはテンプレを複製すればすぐ使える。

なのでNotionの方が取り入れるなら簡単かな?と思ったのです。そのため優先順位的に後ろに下がってしまったという感じです。

Notionのテンプレはnoteで販売しているので、そろそろnoteのHP化もお伝えしてもいいかもしれませんね。早急に構築していきます。

先にご自身でやれることもいくつかあります。

- noteを使ってお店の紹介記事を書いてみる

- リットリンク等にリンクをまとめてみる

noteの解説時、おそらく基本操作のお話は最低限になるかと思います。というのもそもそもnoteてすごくシンプルな設計なんです。

なのでまずは1記事でもいいからお店の紹介記事を書いてみたり、パンの紹介記事を書いてみて実際にnoteを使ってみてください。

また”noteをHPがわりに”とは伝えておりますが、完全にHPっぽくはどうしてもできません。理由は「note自体がブログ要素が強い」から。

ホーム画面(一発目にお客さんがアクセスするページ)についてはリットリンク等のリンクまとめサービスを使う方がまとまるかと思います。

今後紹介予定のNotion・Craftの画面に関してはリットリンク等よりもう少しHP要素が強くなります。

が、作業としてやることが多くなるのでまずは今使っているサービスたちをひとつにまとめておきましょう。

そしてどんなページが欲しいかを考えてみるといいかなと。

お店により必要なページが変わるかと思います。

「このあと自分がどんなページをつくりたいんだろう」のイメージだけでも持っておいていただくと作業もサクサク進むかなと。

あとあれですね、イメージ画像なんかも用意しておきましょうか。ご自身のパンの一番いい感じに写っている写真とかです。いわゆる「そのページの顔」になりますのでパッと目を引くものがあるといいかも。

自分で撮影するよりプロに頼んだ方が魅力を引き出してくれるのでそれもおすすめです。

そちらに関しては以前まとめていますのでご参考ください。

早めに解説できたらとは考えております。もうしばらくお待ちくださいませ。

会計ソフトはなにをつかってますか?

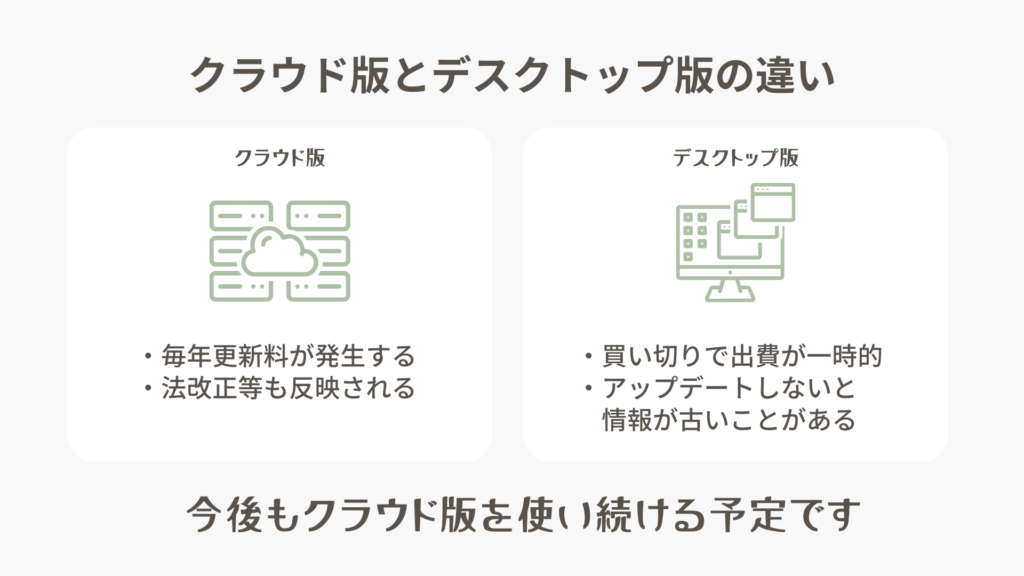

会計ソフトは「弥生会計」を利用しています。

特段理由はないのですが、初期から使っているからそのまま使い続けているという感じです。

ただ多少の変化はしておりまして、初期はパソコンにダウンロードするタイプのもの。いわゆる「デスクトップ版」を使っていました。

前データがぶっ飛んだのがトラウマだとお伝えしました。これ何が起きたかというとパソコンを変えたタイミングで、引き継ぎがうまくいかずに入力したその年のデータが消えたんです。

それ以降、確定申告前に会計ソフトに一気に入力するんだと心に決めて今の「ざっくり収支把握」ができるように整えていった感じです。

現在はパソコンがMacですので、「弥生会計」のクラウド版を利用しています。

使ってみて思ったのはクラウド版のが断然楽だということ。

デスクトップ版は買い切りなので出費としてはそのときだけでいい。その反面、法改正等で変わったとしてもそれは反映されません(もちろんアップデートは可能ですが、有料となります)。

その点、クラウド版は毎年更新します。値上げはしれっとされてしまいますが、毎年お金を払う分アップデートされており最新の状態になっています。また金額によりサポート体制が異なりますので、そちらは予算に合わせて検討してください。

個人的には会計ソフトに関しては「お金を払ってでもいいから最新版であってくれ」と思うのでクラウド版で今後も続けていく予定です。

そう思うとやはりパン屋もパソコンはあるといいですよね。スマホだけ、タブレットだけですべてを終わらせるのはなかなか難易度の高いことかもしれません。

というわけでこの質問のお答えは「わたしは弥生会計のクラウド版を使っています」でした。

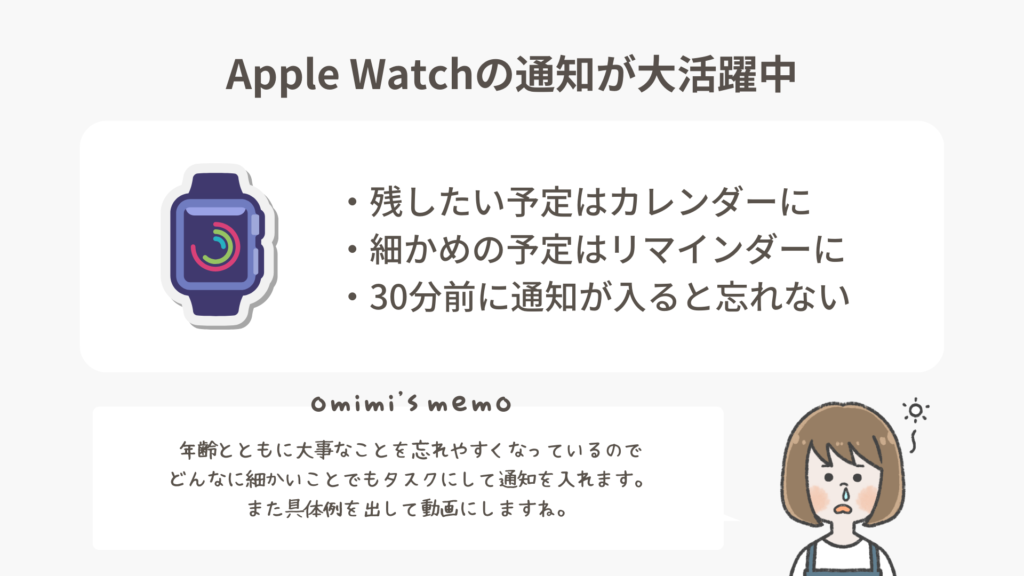

タスク管理のコツはありますか?

最後はタスク管理のお話。

よくこんなことを言われます。

めっちゃ忙しそうだけど、なんでそんな余裕な感じなの?

これ、本当によく言われます。が、実際そんなに忙しくは…ない気がします。

でもそう思われるということは「そう見せるのが上手い」のか「本当は忙しいけど自覚していない」のか、なのでしょうw

ちょっと考えてみたのですが、どちらも当てはまるかな。

で、自分の中で何を意識しているかというと2つあります。

- タスクはなるべく細かく具体的にする

- 忘れたくないことは通知が入るように

「あー忙しい!」と嘆くよりもさっさとやることを決めたいタイプ。

やることを書き出して一瞬「やばい量だな」と怯みますが、リストにしておくと「まあ、やれんことはなかろう」と開き直ります。

ただ年齢とともに忘れやすくなっているというか、重要なことに焦点がいきがちで、ちいさなタスクを後回しにすることが多い。

最近はApple Watchに通知が入るようにして「そうだ、やらなきゃ」と気づかせる工夫はしています。

タスク管理については具体例があった方がわかりやすいと思うので別途記事をつくりますね。

というわけでお答えは「タスクを細かくして、通知を入れるようにしている」でした。

今回のまとめ

今回は「久しぶりのQ&A」ということで質問箱やInstagramのアンケート・DMに届いたものを10個ほど抜粋してご紹介しました。

パン作りに関することが入れられなかったのでまた別で記事をつくります。

なにぶんすべてを一人でこなしているしがないパン屋です。

わたしのやっている方法が正解ではありませんし、他にもやり方はたくさんあるかと思います。

こういった記事でお伝えしたいのは「なるほど、なら自分はこうしよう」のヒントになればいいなということ。

今回の内容が少しでもお役に立てれば幸いです。